ドラマ「silent」が若い世代を中心に話題となっている。

作中では、耳が聞こえない人・聞こえづらい人と、聞こえる人との恋愛やつながりが描かれているが、実際に聴覚に障害のある人たちはどのように生活をし、どのようなことに困っているのだろうか。

また、コミュニケーションをとるときに私たちはどんなことに気を付けたほうがよいのだろうか。より円滑に意思疎通をとるために必要なことを、ドラマのシナリオ考証にも関わった、東京都中途失聴・難聴者協会の理事の一人、小谷野依久さんに聞いた。

オフィスでは、文字と音で「トータルコミュニケーション」

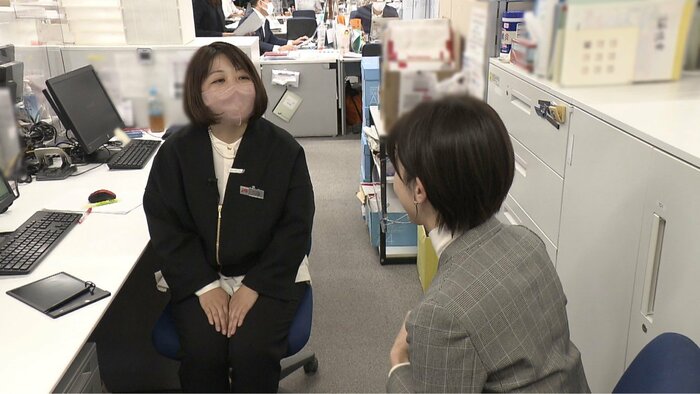

今回、話を伺ったのは、旅行会社JTBで働いている小谷野 依久(こやの いく)さん。3歳のころに難聴がわかり、現在は、右耳に“人工内耳”を、左耳に補聴器をつけて生活している。

職場などでの意思疎通は、基本的に声での会話だが、必要に応じて手話やドラマにも登場する音声認識アプリ・UDトークも使っているという。

小谷野さんの音声会話を可能にしている“人工内耳”とは、音を電気信号に変換して耳の神経を刺激し、脳で音や言葉の感覚を得られる医療機器だ。頭の側面に人工内耳の片側を手術で埋め込み、もう片側をマグネットで外からくっつけている。こうしたものを使うことで“聞こえる”そうだが、それでも、どこでも音をクリアに聞くことができるわけではないという。

「反響する場所や、換気のためにドアを開けていて外が賑やかだったりするとちょっと難しいなと思います。あと、オフィスだと、たぶんキーボードの音だと思うんですけど“何か聞こえる”という感じです」

周りの音に埋もれて、声など聞きたい音が聞き取りづらくなるという。

取材中も、デスクで同僚に話しかけられた際、立ち上がって顔を近づけ、右耳を寄せる場面があった。 98年に入社して25年、何が一番大変だったか聞いてみると…。

「今は会社も環境をよくする取り組みをしているので大丈夫なんですけど、入社したての20年以上前は電話がすごく鳴っていたので、それが大変でした。電話の音で声が掻き消えてしまって、それで私はコミュニケーションをとりにくいなと思うことがたまにありましたね」

現在、小谷野さんのデスクに電話は置かれていない。小谷野さん宛の電話がかかってきた際は、その内容を同僚から手書きメモやチャットなどで文字にして伝えてもらっているという。

また、オンラインで行われる朝礼や研修会では“字幕”が出る設定にするなど、音声と文字といった1つだけではなくいくつかのコミュニケーション方法を同時に使う「トータルコミュニケーション」で理解できるよう、聞こえづらい人にとって働きやすい雰囲気・環境づくりがされている。

ドラマ「silent」が日常生活に与えた影響

ドラマのシナリオ考証にも関わった小谷野さん。ストーリーを読んで、当事者としてどう感じたか、実際の生活とどう違うかなどの意見を伝えていたそうだ。ドラマが放送されて2カ月、生活の中で影響を感じたことがあるか聞いてみると…。

「私の体感なんですけど、街の人が優しくなったと思います。例えば、カフェでちょっと特殊なパフェを注文して、運ばれてきたときにその説明を手書きのメモで頂いたり。たまたま手話を使って友人とおしゃべりしていたのを見ていたみたいです」

さらにこう続ける。

「うれしいですね。いつもわかった顔をしているので…。笑ってごまかしていたので、『ああ、こんなことを言っていたんだ』っていう世界が見えるのは楽しいです」

これまで、目の前の人が、耳の聞こえづらい人だとわかっても「逆に邪魔になってしまうのではないか」「余計なお世話ではないか」と感じ、行動を起こすことに及び腰になってしまっていた。しかし、小谷野さんのお話を聞いて、そんな時、伝え方さえ工夫すれば積極的にコミュニケーションをとれるのかもしれないと感じた。

作中では描かれない、日常生活での「壁」

一方で、日常生活では、ドラマと違う苦労もある。コロナ禍で登場した「マスク」と「パーティション」の壁だ。口を読む=口の動きで何を話しているか読み取るのが得意な小谷野さんは、2年前に人工内耳の手術をしてから聞き取りに慣れるまで本当に苦労をしたという。

「コロナ以前は、花粉症の時期に『マスクを外してください』とお願いすることもあったのですが、コロナでそれができなくなって本当に大変でした。あと、コンビニとか、レジにビニールカーテンやパーティションがあるところだと、ちょっとコミュニケーションに困ることが多いです。最近は指差しできるシールが貼ってあったりするようになったのでそれを使うこともありますし、いまでは聞こえづらいときに『もう一度お願いします』と言えるようになりました」

聞こえる人にとっては当たり前のことの一つ一つが、生活を送るうえでの壁、ハードルとなる。もし、私たちがそのような場面に出会ったときできることはなんだろうか

「声を大きくしたり同じことを繰り返し何度も言ってくれたり、ということが多いんですけど、繰り返し言ってもらうのは心苦しくて。なので『別の言い方をする』とかそういった工夫をしてもらえると」

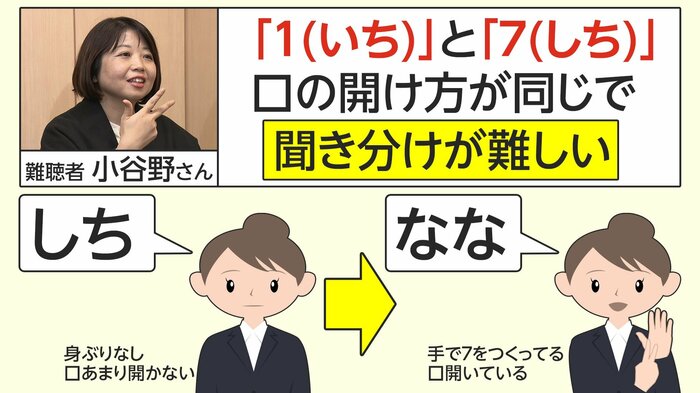

小谷野さんの場合、五十音の「い段」の聞き取りが苦手。特に、い・き・し・ち・ひの区別が難しいそうだ。に・み・りは僅かに形が違ったり、一度口を閉じるとか舌が見えたりという変化があるので、それを手がかりに何と言っているか読み取っている。

1(いち)と7(しち)はその違いが伝わりづらい。そんなときには、たとえば「7」の場合は、「しち」ではなく「なな」と言い換えたり、“空書き”といって、指で空中に文字を書いたりして伝える方法があるという。

ただ、これはあくまで小谷野さんの場合。聞こえにはとても大きな個人差があることを念頭に、伝わりづらい時は、柔軟に、違う表現で伝えてみる。そのことを覚えておきたいと感じた。

「心の壁」を取り払うために大切なこと

「人と話をするのが好き」

そう話す小谷野さんとの会話は本当に楽しく、発見の多い時間で、全く壁を感じることがなかった。でもそれは、きっと小谷野さんのこれまでの努力あってこそ。人工内耳という機械の力だけでなく、それを使いこなすための訓練や、様々な経験・苦労を乗り越えてきたからこそなのだと思う。

もしかしたら、“壁”を感じていないのは私だけなのかもしれないーー。

思い切って小谷野さんに聞いてみると、こんな答えが返ってきた。

「聞こえる側にもあると思うんですけど、聞こえない・聞こえにくい側にも壁があって、2つの壁を越えなければならないと思うんです。それは、片方だけ取っ払っても、なかなか難しい」

その2つの壁を取り除くために、小谷野さんが一番大切だと思うこと。それは…。

「やっぱり『あきらめないこと』だと思うんですよね。“情報”と“環境”と“人”の三つが揃わないとなかなか難しい障害なので、それを理解していただけると、私は嬉しいなと思います」

「silent」 の第8話では、こんなセリフがあった。

「善意は、押し付けられたら偽善なの」

生まれつき耳の聞こえない奈々が発した言葉だ。

すれ違いを少しでも減らすために必要なのは、「相手がどのような状況で、何を必要としているか」知ること。聴覚に障害のある人にもグラデーションがあり、まったく聞こえない失聴の人、ほぼ聞こえない難聴の人、少し聞こえる難聴の人、補聴器や人工内耳を着けて初めて音を認識できる難聴の人など、その程度は本当に様々だ。

大切なのは、「コミュニケーションによってそれを知り、理解し、あきらめずに向き合うこと」なのかもしれない。

「誰かの代弁はできないのですが、コミュニケーションを取りたくない人っておそらくいないと思うんです。そのために言葉があるので。その言葉は一個しかないわけではないということに気がついていただけたらいいなと思います」

(取材・執筆:フジテレビアナウンサー宮司愛海)