2021年6月、石川県輪島市の市立輪島病院で、間違った診療行為が原因で新生児一人が亡くなった。この事故をきっかけに、奥能登に産科医が1人しかいない問題点が浮き彫りになった。果たして、県内の周産期医療はどうなっているのか?

石川の基幹病院の一つ、金沢大学附属病院・周産母子センターの副センター長を務める、産科婦人科の山崎玲奈医師に話を聞いた。

周産期には緊急手術が必要なケースも 他科と連携

金沢大学における産科婦人科学は、明治から約130年の歴史がある。山崎医師はその附属病院の周産母子センター副センター長として、双子や三つ子などの多胎児妊娠や早産、超低出産出生児など、高度な医療が必要なハイリスクの妊娠・出産の場面で、赤ちゃんと母親の命を守り続けている。

山崎玲奈医師:

大切にしているのは、チーム医療です。妊娠22週から出生後7日未満までの期間を「周産期」と言い、母体や胎児、新生児の命に関わる事態が発生する可能性が高くなり、対応が重要な期間です。この期間のトラブルは緊急手術が必要なケースが多くなり、他の科との連携・チーム医療が不可欠です。金沢大学附属病院は、産科のチーム医療が充実しているのが特徴です。

稲垣真一アナウンサー:

産科のチーム医療とは、具体的にはどのようなものがありますか?

山崎玲奈医師:

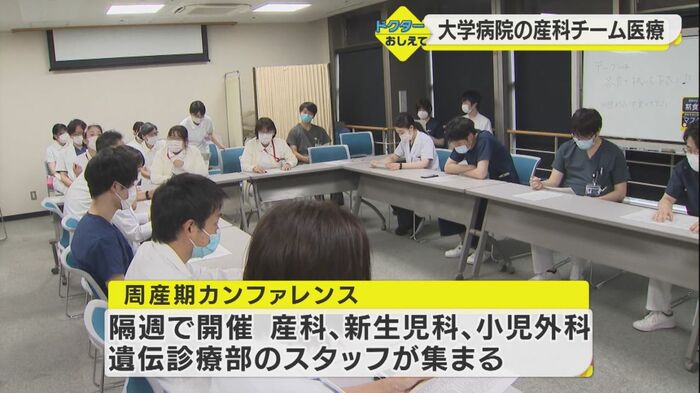

その一つが「周産期カンファレンス」です。隔週で産科、新生児科、小児外科、遺伝診療部のスタッフが集まり、情報を共有します。

山崎玲奈医師:

私たちが扱っている症例は、出生前診断で遺伝性の病気が見つかったり、早産や出生後すぐに出術が必要なケースなど様々です。分娩の際に超緊急で帝王切開が必要な状況もあり、万が一に備えて院内に帝王切開用の手術室を確保しておきます。24時間対応できるように手術部と麻酔科スタッフの協力も必要で、カンファレンスでは一人一人の患者さんの状況を把握し、全員で最善の方法を検討します。

山崎玲奈医師:

また、院内にある新生児集中治療室(NCIS)では、新生児科の医師や看護師が22週台の超早産や300g台の赤ちゃん、様々なケアが必要な赤ちゃんを24時間体制で看護します

山崎玲奈医師:

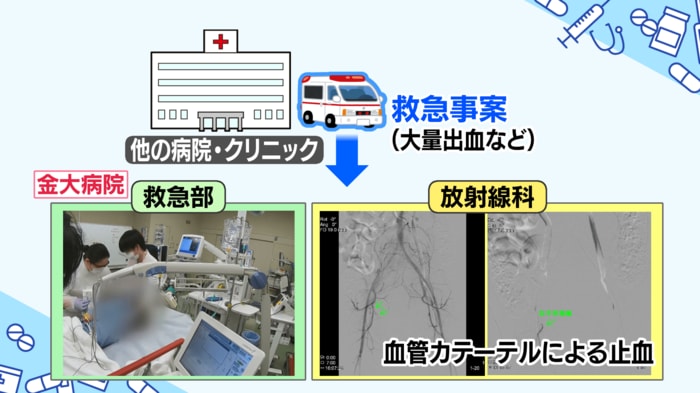

他の病院やクリニックで「分娩の際、大量出血が起きた」など救急事案が発生した時は、救急部の医師が処置をしたり、放射線科の医師が24時間体制で血管カテーテルによる止血術をするなどが可能です。他にも精神的ケアも行う助産師もいて、まさに病院が総力を挙げて命を守っています。

稲垣真一アナウンサー:

2020年に金沢大学附属病院で行われた分娩件数は244件。そのうち、緊急手術が行われたのは75件だったそうですね。

山崎玲奈医師:

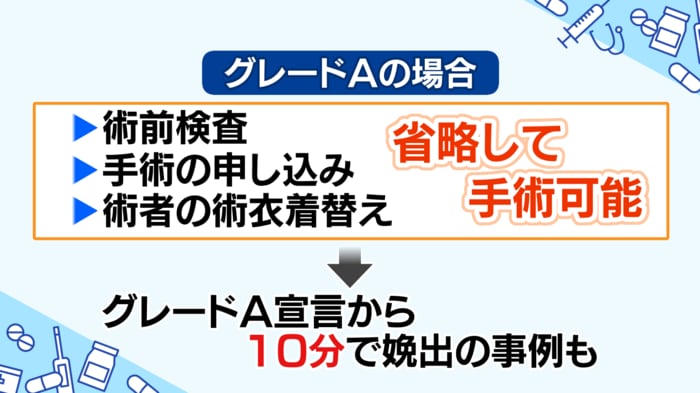

「常位胎盤早期剥離」のような、超緊急で赤ちゃんを取り出さないといけない緊急事態を私たちは「グレードA」と呼んでいます。その際は、術前検査や手術の申し込み、術衣の着替えなど全てを省略して、手術が行えるマニュアルが出来ています。

山崎玲奈医師:

他科の協力により「グレードA」が宣言されると、病棟からでは8分、救急搬送からは10分での手術室での胎児の娩出が可能になってきます。産科医療は突然、命に関わる緊急事態が起こることがあります。万全の体制を整え、チーム医療を最大限生かし、ハイリスクの症例に対応し、安心を与えるのが大学病院の役割だと思っています。

高いレベルの医師育成へ 若手たちの意気込み

2021年6月に市立輪島病院で新生児が亡くなる医療事故が起き、奥能登2市2町で常勤の産科医が1人しかいないという問題が浮かび上がった。今後どのように体制を整備すべきか、金沢大学附属病院 産科婦人科の藤原浩教授は…。

藤原浩教授:

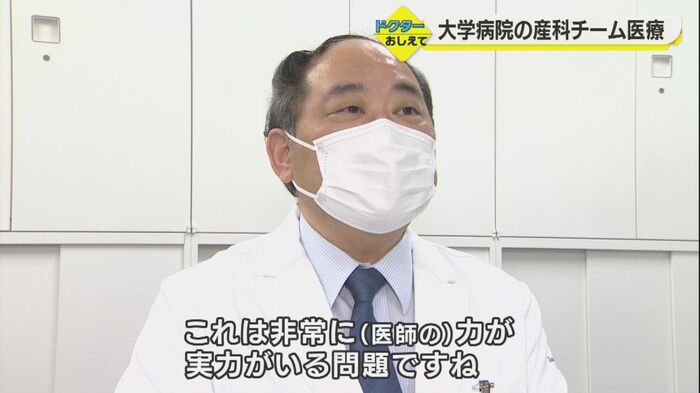

奥能登は高次の医療機関と距離が遠いことが問題。緊急事態に、しかるべき医療機関に移すのに時間がかかる。担当する産科医は、正確にそのタイミングを見極めないといけないが、それには高いレベルの医師の力が求められる。そういう力をつけた医師を県内で育てるのが、今の課題です。

山崎玲奈医師:

力をつけた人材の育成が急務ともいえます。現在、金沢大学附属病院では、将来の石川の産科医療を担う人材の育成にも努めています。院内の産科婦人科医は現在22名。そのうち20代と30代の医師が14人います。2022年春に4人の新人医師が入局し、産婦人科医としてのスタートを切っています。

稲垣真一アナウンサー:

産科医不足が叫ばれる中で若い人材が豊富に見えますが、何か要因があるのですか?

山崎玲奈医師:

産婦人科の医師として、専門的な知識や技能を持つ「専門医」を養成するための研修プログラムが充実していることが挙げられます。院内では、経験豊富な指導医が、実際の臨床現場でサポートを行い、様々なカンファレンスの場で多くの症例を学びます。

山崎玲奈医師:

また、石川や富山の県立中央病院など、連携する北陸三県の中核病院に派遣され、地域医療を担いながら、一人前の産科医として成長していきます。このプログラムでは、3年目で「吸引分娩や帝王切開を行うべきかどうかを判断」し、「産後出血などの対応ができる」「上級医の指導のもとで特殊な症例の帝王切開ができる」「悪性腫瘍の手術の助手ができる」ことなどを目標に研修を行い、産婦人科専門医として活躍する人材を育成しています。

金沢大学附属病院で産科医を目指す、若手医師4人にも話を聞いた。

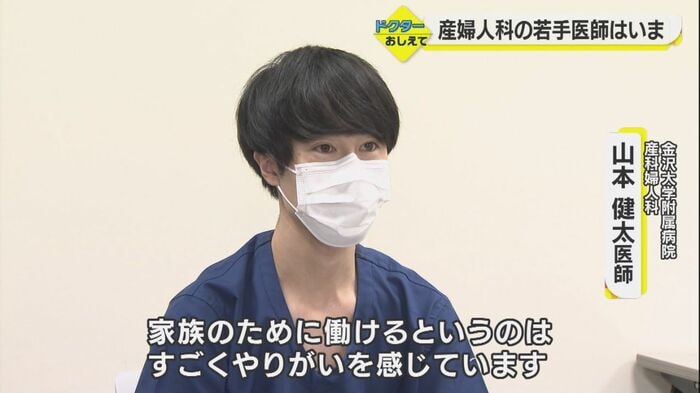

山本健太医師:

初期研修の2年間、いろんな科を回って、やっぱり産婦人科がいいなと思いました。未来を担う赤ちゃんやそのお母さん、そして、その家族のために働けるというのは、すごくやりがいを感じています。

女性医師3人は全員が地元・金沢市出身だ。

横田貴子医師:

家庭との両立などできるか不安もありましたが、自分が一番やりたいと思うことを優先したいと思って、産婦人科を選びました。

成之坊果代医師:

一分一秒を争う判断の重大さにはちょっとプレッシャーもありますけど、お母さんと赤ちゃんが対面した時の感動は、医師として何物にも代えがたい喜びです。

鈴木香月医師:

父が七尾市出身。そういった意味で、能登は「ふるさと」という気持ちがあります。経験を積んで一人前の医者になり、能登で働く機会があれば幸せなことかなと思います。

石川の産科地域医療の展望について、藤原教授は…。

藤原浩教授:

石川県の周産期医療の根底を維持する「産科救急医療」をまずやる。そこで重症例を経験した医師たちが基幹病院、奥能登を含めた病院に着任できるようになれば、非常に安定した形で命を守ることができる。今はその過程の3分の2の段階…。あと少し頑張れば、そこに手が届いていくというところまで来ているのではないかと感じています。

市立輪島病院で起きた新生児死亡事故で、能登の医療過疎問題が浮き彫りとなった。問題解決にはいまだ時間はかかるだろうが、医師たちの日々の奮闘ぶりと、ふるさとのために意欲を燃やす若手の意気込みに、一縷の希望の光を感じた。

(石川テレビ)