シリーズ「名医のいる相談室」では、各分野の専門医が病気の予防法や対処法など健康に関する悩みをわかりやすく解説。

今回は脳神経内科の専門医で、京都大学大学院医学研究科 脳病態生理学講座 臨床神経学の髙橋良輔教授にパーキンソン病について解説してもらう。

超高齢化の日本で今後増加する懸念がある中、早期発見・早期治療が大事といわれている。初期症状や検査方法、そして、とても進んでいるという最新の治療法について解説する。

パーキンソン病とは

パーキンソン病は進行性の神経難病で、ゆっくりと脳の神経細胞が死んでいき、そのため特に運動の障害が多いのですが、様々な神経系の障害が出てくる病気です。

具体的な症状としては、「手足の震え」、動作が全体的にゆっくりになる「運動緩慢」、そして診察でしかわかりませんが「筋肉が硬くなる」といったことがあります。

最も中心的な症状は「運動緩慢」で、一番みなさんに共通する症状です。

パーキンソン病はアルツハイマー病に次いで多い、神経変性疾患です。

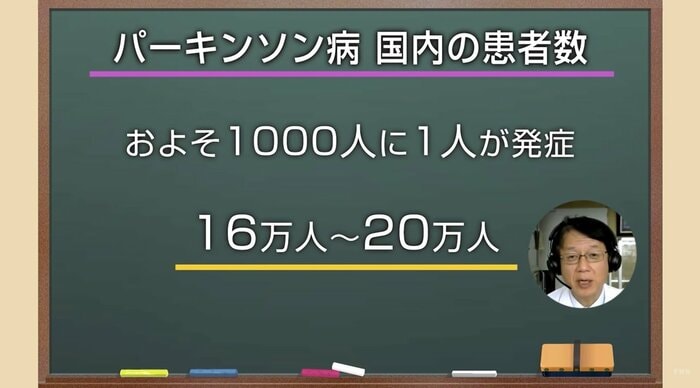

だいたい1000人に1人が発症し、日本人の場合は現在、16万~20万人の患者がいると考えられています。

高齢者ではこの割合が増えるので、超高齢社会となった日本はさらにパーキンソン病の患者が増えるだろうと予想されます。

海外の研究では、2015年の全世界のパーキンソン病患者は690万人ぐらいいることがわかっていますが、それから四半世紀後の2040年には倍の1400万人以上になると推計されていて、これから非常に大きな問題になっていく病気でもあります。

しかしながら、パーキンソン病は早くから治療を開始すると良い状態に回復することができて、しかもその良い状態を長く維持することができることがわかっているので、早期発見、早期治療が非常に重要な病気です。

初発症状は「手足の震え」「歩行障害」

パーキンソン病の初発症状で一番多いのは、「手足の震え」です。

特に手足を休めているときに勝手に震えてしまう。「ゆっくりと小刻みに震える」という症状が出てきたときは、まずパーキンソン病を疑います。

多くの場合は、両方ではなく「片足片手」といった始まりで、そういった震えが出てきたら注意が必要です。

それから、歩くのがうまくいかない「歩行障害」も結構頻度が高いです。

これに関連して全体的に運動がゆっくりになります。例えば、普通に歩いているつもりでも一緒に歩いている人からいつの間にか遅れてしまう。

あるいは、朝の着替えがそれまでに比べて倍近く時間がかかるなどしたら、これも兆候と考えていいと思います。

また、細かい手の指を使うようなパソコンの操作が下手になったと訴えてこられる患者さんもいます。

そういったことが気になるようだったら脳神経内科を受診してください。

"早期発見"につながる有効な検査

パーキンソン病の原因は、異常なタンパク質が脳の中に溜まることがわかっています。

特に主体となるのは、αーシヌクレインというタンパク質が、通常は体の中で正常な働きをしているのが、形がおかしくなり、溶けないものになり溜まってしまう病気です。

特にパーキンソン病の運動症状というのは、ドパミン神経にαーシヌクレインの塊が溜まることによって神経の機能が障害されて症状が起こってくると考えられています。

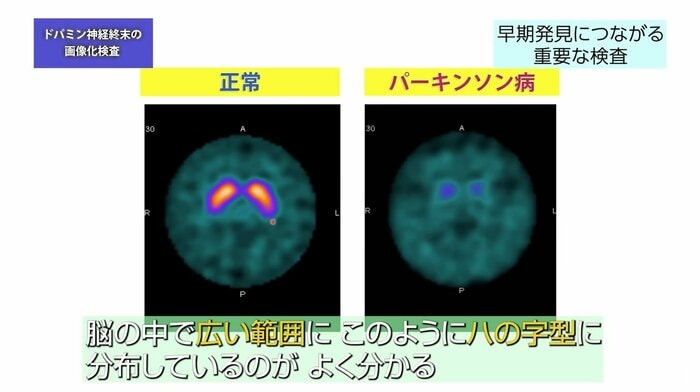

最近非常に有効な画像検査が登場して、それが診断の助けになっています。「ドパミン神経を画像化する検査」です。

ドパミン神経終末、ドパミン神経の先っぽを画像化する検査で、正常な人はドパミン神経が働いているところが脳の中で広い範囲に「ハの字型」に分布しているのがよくわかります。

それがパーキンソン病になると、ドパミン神経が失われてしまいますので、ドパミン神経の画像が非常に小さくなってしまう。

これにより、パーキンソン病であるかどうかが極めて客観的に判断することができるようになりました。

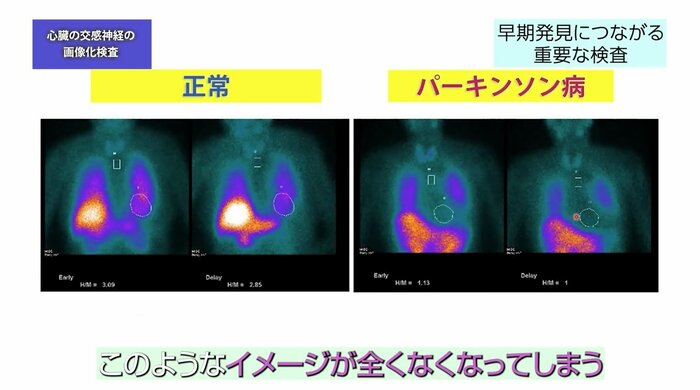

心臓の交感神経を画像化する検査も

パーキンソン病は脳の病気であるだけでなくて、末梢神経にも障害が及びます。特に代表的なのが自律神経系である交感神経の変性です。

現在日本では、心臓の交感神経を画像化する優れた画像検査が保険適用になっています。

正常な場合、心臓の交感神経を画像化すると、心臓の形で交感神経が浮かび上がってきます。

しかしパーキンソン病になると、交感神経が死んで失われてしまうので、イメージが全くなくなってしまいます。

これもパーキンソン病の診断の大きな助けになっています。

進化する治療法

パーキンソン病はまだ原因はよくわかりませんが、治療法は非常に進んでいます。ドパミン神経が失われることで一番困るのはドパミンが減るということです。

幸いなことにドパミンを補充する療法が非常に効果があります。

これは「Lードパ」あるいは「レボドパ」と呼ばれるドパミンの素で、これを飲むと症状が大変改善されます。

最近はレボドパの働きをさらに強めたり、あるいはレボドパの欠点を補ったりするいろいろな良い薬が出てきているので、薬で良い状態を保つことができるようになりました。

ただ、長く薬物治療を続けていると、それだけでは症状を十分に改善できなくなってくる時期がきます。

そういった進行期には最近、非常に効果のある手術の治療が出てきました。

脳の中に電極を埋め込んで動きを改善する「脳深部刺激術」(DBS)も非常に良い治療法ですし、胃の中に胃ろうを作って、そこからレボドパを持続的に流し込む治療法も大変良い効果を上げています。

さらに、まだ実用化はされていませんが、私どもが取り組んでいるiPS細胞の移植治療、脳の中でドパミンを作ってくれる細胞を植えるということで、これも強力な効果が期待できると思っています。

また、それ以外にもっと基本的に運動が非常に効果があるということが最近の研究でわかってきました。

リハビリテーションとしての運動、あるいはご自身がする運動としては、「太極拳」は非常にバランス障害の改善に効果があるという報告も最近よく出されています。

そうした非薬物的な治療もありますので、総合的に組み合わせてパーキンソン病の治療をしていかれると、決して悲観することなく人生を楽しめる療養生活を送ることができると思います。

"予防法"はこれからの課題

予防法についは魅力的なテーマですが、現在はまだ証拠を持って言えることはありません。

ただ、治療にも直結しますが、運動習慣があることはおそらく良いだろうと考えられます。

食生活も、例えば「地中海ダイエット」という不飽和脂肪酸が多い食事が良いのではという論文が出ています。

本当に良いものが何かはこれからの課題ですが、今後、こういった生活習慣、ライフスタイルを持っている人はパーキンソン病になりにくい、ということがわかってくることが近い将来実現すると思っています。