福岡市に住む加藤ユウコさん(仮名)は、1997(平成9)年のクリスマス、4歳のひとり娘・ユカちゃん(仮名)を亡くした。ただの風邪と診断されてわずか17時間後だった。熱はなく吐き気も止まっていたが、念のため、また病院に連れて行こうと思っていた矢先だった。

フジテレビ系列28局が1992年から続けてきた「FNSドキュメンタリー大賞」が第30回を迎えた。FNS28局がそれぞれの視点で切り取った日本の断面を、各局がドキュメンタリー形式で発表。今回は第9回(2000年)に大賞を受賞したテレビ西日本の「母だからこそ…―リストラされる小児病棟」を掲載する。

加藤さんは、その1年半後に第2子を身籠る。前編では自身に対する後悔や、小児医療への不信感を抱えつつ第2子を出産した、加藤さんの姿を追う。

(記事内の情報・数字は放送当時のまま掲載しています)

昼までは元気だったが夜には顔面蒼白

「あなたをこの胸に初めて抱いたとき、こんな悲しい未来があるなんて、誰が思ったでしょう。あなたを思い、あなたの名前を呼びながら、今日も一日が始まります。もう一度かわいい声を聞かせてちょうだい。もう一度思いっきりあなたを抱きしめたい。そしてもう一度、時間を取り戻したい」

12月23日の昼までは、ご飯をおかわりするなど元気だったというユカちゃん。ところが、午後7時ぐらいになると急に眠たいと言い出し、顔面が蒼白になってしまったという。

熱は36度7分とそれほど高くはない。様子を見ながら朝を待って病院に連れて行ったところ、医師の診断は“風邪”。ちょうど風邪が流行っていた時期ということもあり、「流行りの風邪なので、心配はいりません」とのことだった。

しかし、加藤さんの考えは違った。

「母親として娘を4年間、24時間ずっと見ています。私から見てもおかしいと思って、先生に説明しました。しかし熱が高くなかったということもあり、『ただの風邪です』と言われて…。

娘は4歳ですから、息苦しいなどという言葉はなかったんですけども、こんなに倦怠感を訴えることは、それまでに一度もありませんでした。また子どもは大抵、熱が40度出ようとしっかりしていますよね。熱もないのにぐったりしているのがおかしいと思ったのですが、そこが通じなかった」

12月25日のクリスマス、ユカちゃんは4歳3カ月という短い生涯を終え、母親の腕の中で静かに息を引き取った。

診断書に書かれた病名は「心筋炎」

診断書に書かれていたのは、ただの風邪ではなく“心筋炎”という聞きなれない病名。心筋炎は、ウイルスなどによって心臓の筋肉に炎症が起こる病気で、症状は風邪とよく似ているが、見落としは致命的となる。

早めに適切な治療を施しさえすれば救命は不可能ではないが、命にかかわる劇症型の発症率は低いため、見過ごされがちだという。

循環器の専門家は、問題の根幹にあるのは医師の認識不足と断言する。風邪のような症状の患者を診療する際に、肺炎は頭に浮かんだとしても急性心筋炎を考える医師はほとんどいないというのだ。

加藤さんは「何が苦しいかというと、娘が心筋炎という大きな病と闘っていたときに、自分はただの風邪って信じ込んで、横にいたわけで…。そういう時間が存在する限り、私は一生、自分を許せない。母親は、“我が子のスペシャリスト”だと思っているので、どうしてもっと食い下がらなかったのかな」と嘆く。

実は小児医療の世界で母親の声を聞くのは常識とされている。小児医療の最前線で活躍してきたある病院長が、小児科の教科書に書かれた最初の言葉を教えてくれた。

それが「小児科とは母科である」だ。

医師は子どもの症状については検査などである程度は分かるが、いつから、そしてこの症状がいつもの状態とどんなに違うのかということまでは分からない。毎日見ている保護者、特に日本の場合は母親の目というのが非常に大切なのだ。

1年半後には第2子を身籠るも…

加藤さんはユカちゃんを亡くした1年半後に第2子を身籠もった。

そして出産の1カ月前になると、心境を綴ったメールを取材スタッフに送ってくれた。内容は、だんだんとお腹の子に対する感情が、信じられない方向に向いているというものだった。

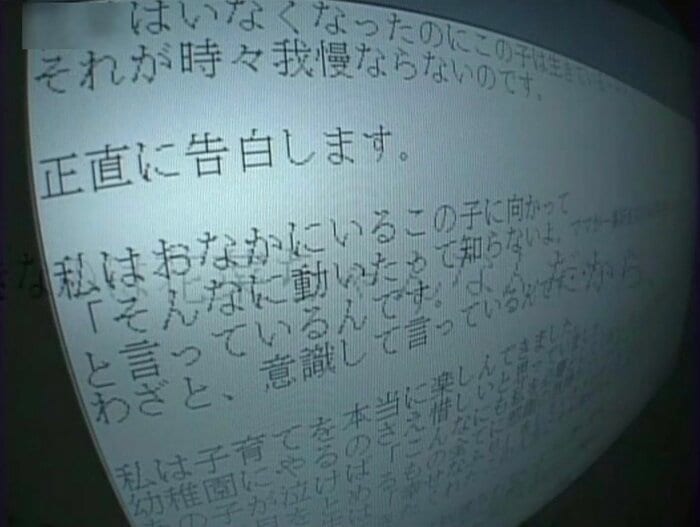

“それは愛情とは対極にある感情です。ユカはいなくなったのにこの子は生きている。それが時々我慢ならないのです”

“正直に告白します。私はおなかにいるこの子に向かって、「そんなに動いたって知らないよ、ママが一番好きなのはユカちゃんだから」と言っているんです。わざと意識して言っているんです。”

加藤さんは、ユカちゃんを亡くして止まったままの時間と現実の時間とのギャップに苦しんでいた。「生まれて来るこの子に対して、何か、踏み込まれちゃうとか侵略者みたいなそういう気持ちがないわけじゃない」というのだ。

部屋の奥には、生まれてくる子どものために用意したベビー用品が、まだ包みも開けられていない。新しいベビー服も買いには出かけるものの、結局は買えずじまいで帰ってきていた。

1月26日、加藤さんに陣痛が始まった。そして生まれたのが、3500グラムの元気な男の子。ただ、もう一度子どもを育てるということは、加藤さんが再び小児科の門をくぐらなければならないということを意味する。

「もう絶対怖いですね。何かやっぱり同じように心筋炎でお子さんを亡くされてしまって、その後頑張って、今の子どもが生まれた方とかも、みんなやっぱり些細な発熱とかでも気が狂いそうになるって言うんですね」

育児の中で大きな心境の変化

育児をしていくうちに加藤さんに大きな心境の変化が見られた。それまではまぶしい太陽の下で咲き誇った花も心を癒さなかったが、息子といることで、ようやく外に出て風や光や音を楽しめるようになったのだ。

怖くて時間がかかったというが、最近は毎日、外に出かけられるようになった。昨年までは腹が立って仕方なかった桜などの花が、今年は素直に綺麗だと思えた。「綺麗」だと言えるようになっている自分に、自分で驚いている。

かつての自分を少しずつ取り戻しつつある加藤さんだが、ただ、今でも2つの時間を生きていることに変わりはない。1番が2つになり、愛情のキャパが増えただけなのだ。

しかし加藤さんは、「再び子どもを失わない保証はない」と小児医療への不信感は拭えない。

「やはりお医者さんや医療機関の人達にとっては、子どもはたくさんの中の一人かもしれない。だけども、本当はワンオブゼムですよね。私たち母親にとっては、たった一人の、たったひとつのかけがえのない命なんです」

ベルトコンベヤー式に命を扱っていいはずがない。「自分たちが扱っているのは命だ」ということを考えてもらえたら、自ずと分かると訴える。

子どもを診察して母親の話を聞くとなると、時間がかかるのは当たり前。これは徹底しなければならない。その傾ける時間を持つために、医師の数を増やすなどが必要なのだ。

「お母さんは、自分の子どもに関しては『世界中の誰よりも一番の専門家なんだ』いうことを忘れないでほしいなって思います」

(第9回FNSドキュメンタリー大賞受賞作品 『母だからこそ…―リストラされる小児病棟』 テレビ西日本)

後編では、全国的に小児科病棟が減っていく中で母親本位を徹底し、子どもの診療に奮闘するある女医の姿を追う。