創業100年を迎える長野県松本市の和紙専門店。生産量が減る中、親子3人で人形や生活道具を通じて和紙の魅力、和紙のある暮らしを広めている。

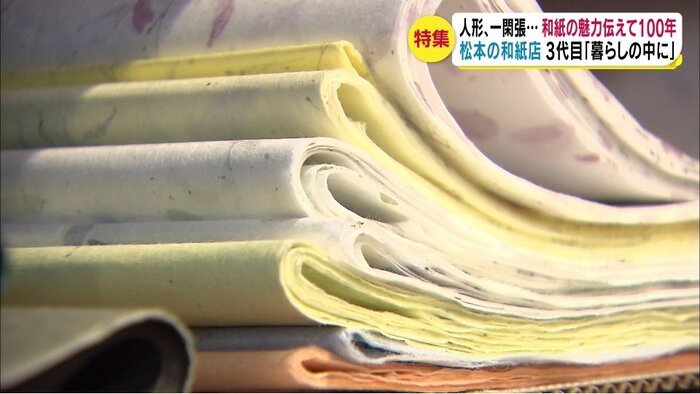

各地の和紙800種以上を扱う専門店

松本市の和紙専門店「紙館 島勇」。

飯山の内山和紙や岐阜の美濃和紙など、800種以上を扱っている。

島勇3代目・伊藤慶さん:

越前だとないけど、これは手すきのはがき

客:

和紙は肌触り、手触りとかあたたかみがある

客:

母が俳画をやっていて、にじみや自然な風合いがよく出るようで、全然(洋紙と)違う

丁寧な作りに感嘆…和紙人形の作者は2代目店主の妻

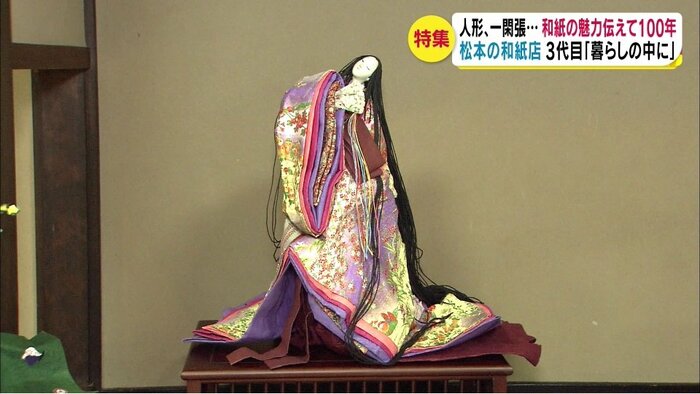

店は2021年で創業100年。それを記念してある展示会を開いた。和紙人形を集めた作品展だ。

源氏物語の「若紫」。鮮やかな十二単はもちろん、髪の毛も和紙で作られている。

こちらは戦国の風雲児・織田信長。

客:

素晴らしいです。細部までとても丁寧に作ってあって

10月7日から4日間、松本市で開かれた和紙人形展。作者は島勇2代目店主の妻・伊藤叡香さん(80)だ。夫と共に店を営むかたわら、人形作家としても活動してきた。

2代目の妻・叡香さん:

人形に一番きれいな紙を使って、「こんなにきれいな紙がある」ということを皆さんに知ってほしいと思い始めました

和紙の需要減少で逆境も3代目は前向き

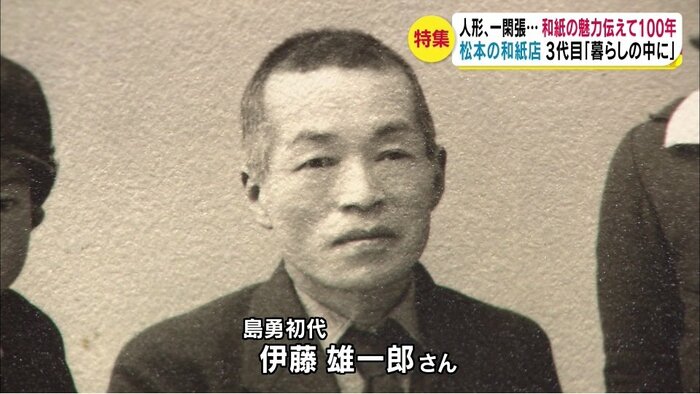

初代店主は伊藤雄一郎さん。親戚が営む紙問屋で修業した後、大正10(1921)年に店を開き、和紙の他、筆やすずりなども扱っていたという。

跡を継いだ息子の勲さん。千代紙などを全国各地から仕入れて扱う種類を増やし、店を移転させ大きくした。

島勇2代目・勲さん:

和紙の魅力は何といっても手で作る、手すきの紙。丈夫で雑な感じ、そういうのがかえって和紙の魅力になっている

妻の叡香さんは、夫の仕入れた和紙を使って40年ほど前から独学で人形を制作。作家として各地で人形展を開くまでになった。

店を大きくした2代目夫婦だが、今は和紙文化の将来を心配している。

島勇2代目・勲さん:

今は生産者がうんと少なくなって、原料もだんだんと落ち目になってきている

2代目の妻・叡香さん:

私どもはいい時代を多少なりとも過ごしたけど、息子はこれから大変だろうなとつくづく感じる

ライフスタイルの変化で和紙の需要は減少。製造元もかつての3分の1ほどになった。そうした逆風の中、3代目として店を受け継いだのが慶さんだ。

島勇3代目・慶さん:

小さいころから島勇の仕事はやりたかったので、受け継ぐ時に重責も感じていなくて。やりたいことだったのが一番で、勇気というか希望の方が強かった

伝統の「一閑張」体験を通し和紙の良さを伝えたい

和紙をもっと日常に取り入れてもらおうと、慶さんが6年ほど前から力を入れているのが「一閑張(いっかんばり)」。ざるやかご、漆器に和紙を貼り重ね、丈夫で美しい生活道具にする伝統工芸だ。

――「一閑張」の良さは?

島勇3代目・慶さん:

和紙のつくものなら何でも一閑張にできるので、今まで使っていて愛用している物を全然違うものに作り変えることもできるし、(和紙の)特性をそのまま使いリペアして使うこともできる

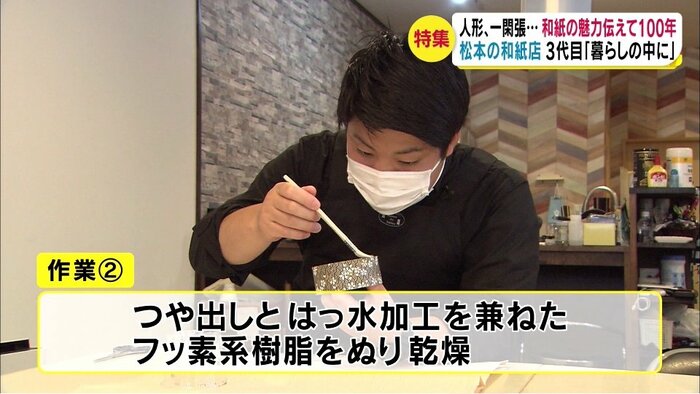

慶さんは、一般の人にも一閑張の良さを知ってもらおうとワークショップを開いていて、記者も特別に体験させてもらった。

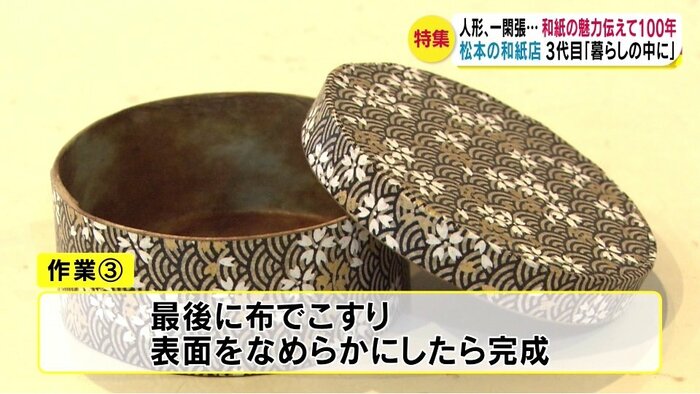

作ったのは小物入れ。外側に和紙の「友禅紙」、内側には「むら雲染め」をでんぷんのりを使って貼っていく。

島勇3代目・慶さん:

こするとずれてしまうので、上から押さえて空気を抜いていく感じ

しわができないよう貼ったら、15分置いてのりを乾かす。その後、つや出しとはっ水加工を兼ねたフッ素系樹脂を塗り、乾燥させる。

最後に布でこすり、表面をなめらかにしたら完成だ。

記者:

丁寧に時間をかけただけあって、思い入れがやっぱり違います

島勇3代目・慶さん:

初めてで不器用だから自信ないと言ってたけど、すごくきれいにできている。今まで教えた中でもかなりレベル高い

良いものをこれからも…3代目の奮闘に2代目夫婦は

島勇2代目・勲さん:

本当にやるのって最初は思ったけど、息子なりに新しいことを取り入れてやってるから。何とかやっていくんじゃない

2代目の妻・叡香さん:

頑張ってやってもらうよりしょうがない。あとはずっと続いてくれるように

島勇3代目・慶さん:

日本の文化としての書道や和紙人形、一閑張だったり体験できることを考えながら続けていけば、島勇という企業としては続けていけるのかな

業界の置かれた状況は厳しいが、慶さんは前向きだ。

(長野放送)