「地雷に気をつけろ!足が吹っ飛ぶぞ」と何度も注意された。

2021年8月武装勢力タリバンが再び権力を握ったというアフガニスタンのニュースを見る度にこの言葉を思い出す。多くの人々がカブールの空港から輸送機に乗り脱出していく映像を見た際、空港の向こうに見える建物ばかりに目がいった。

アフガニスタンの風景も変わった。

20年前に取材で訪れたカブールには光がほとんどなく、真っ暗だった。

当時私は社会部の応援記者としてアフガニスタン入りし取材活動を行っていた。海外での初めての長期取材ということもあったが、20年前のアフガニスタン取材がその後の自分に大きな影響を与えていたと改めて感じる。

きっかけは9.11同時多発テロ

この地を取材するきっかけとなったのが9.11同時多発テロだった。

2001年9月当時、私は横浜支局勤務。この日は確か関東地方に台風15号が近づいてきており、前日から神奈川県の沿岸で寝ることなく働いていた。同僚と遅い夕食をとっていた時、2機目の「激突」をニュースで見た。

ほぼ同時にデスクからの電話が鳴り「横須賀基地へ向かってくれ」基地正面に到着した時の光景は今でも眼に焼き付いている。

門の中には入れなかったのか、基地に働く人の車が二重三重に路上に“放置”されていた。車を乗り捨て走って基地の中に入っていく軍人の姿も見えた。そんな“現場”の様子を取材、中継することになる。

同時多発テロの発生でFNNの報道特別番組は丸1日以上続いた。発生直後は1時間に1回は「現在の米海軍横須賀基地の様子はどうですか」と質問される中継が続いたが、日本時間12日未明になると、それまでつながりにくかったニューヨークやワシントンDCからの回線(生中継)が次第につながり始め、現地からの情報が少しずつではあるが伝えられるようになっていた。

こうなると横須賀基地の役割はもうない。本社からは「中継行くかもしれないのでそのままスタンバっててください」と頼まれるものの、ひたすら立ち続けるだけの時間が過ぎていった。

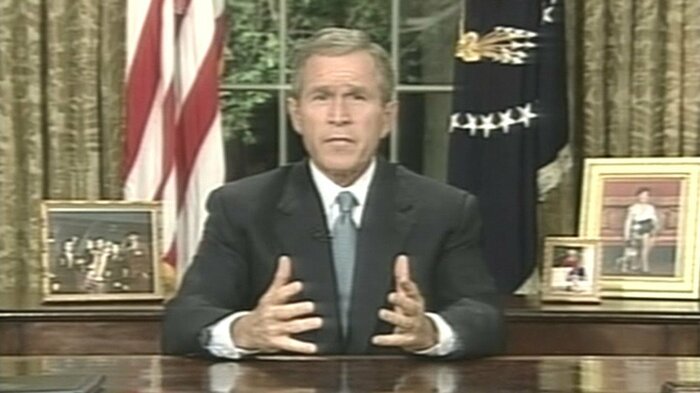

アメリカによる「対テロ戦争」宣言

9.11からほどなく、ブッシュ大統領が「対テロ戦争」を宣言、ビンラディン容疑者を同時多発テロの首謀者と特定した頃、社内で上司にばったり出会った。

「お前が生やしているヒゲは汚い。テレビに出てしゃべることもあるのだからすぐ剃るように」。瞬時に私はこう言い返した。「いつアフガニスタンに行けと言われてもいいようにヒゲを蓄えて準備しているつもりです」

4時間後に当時の社会部長からアフガニスタン取材を命じられた。1週間後、私は成田発のパキスタン航空機の中にいた。それまで海外出張は何度も経験していたが、『これほど緊張を強いられた出張は初めてだ』と日記に記している。

パキスタン側からアフガン入りを狙う

パキスタンの首都イスラマバードのホテルに設置された取材本部にはフジテレビの特派員たちが集結していた。タリバン政権は崩壊したものの、まだアフガニスタンに入国するのは危険きわまりないと言われていた時期だ。それでも皆、虎視眈々とアフガン入りを狙っていた。

到着翌朝のミーティング。当時のバンコク支局長からこう言い渡された。「お前はここではあまり向いている仕事がないだろうから、車で3時間ほどのアフガンとの国境の街、ペシャワルに行ってくれ」。

話はやや脱線するが、街には独特の「匂い」がある。私はそれをその土地の空港で感じることが多い。例えば韓国は「キムチ」の匂いがした。5年住んだことのあるマレーシアは「ドリアン」、日本はというと・・・これは外国人に聞いたのだが「醤油」らしい。そういう意味ではペシャワルという街は香辛料の匂いがする街だった。

私はこのペシャワルという街で部族間の小競り合いなどの取材を続けていた。ある日、通訳をしてくれていた男性がこんな話を持ってきた。

「ミスター・サカモト、アフガニスタンに入国できるチャンスがある。パキスタンの有力政治家が国境を越えてアフガニスタンの政治家と会うらしい。政治家同行という名目で国境を越えてアフガンへ行ける。ただし出発は2時間後、どうする?」

この情報をそのままイスラマバードFNN本部へあげると「その時間じゃ、こっちからは誰も行けない。坂本が行ってくれ。とりあえず1泊2日で」。

私は下着と簡単な着替えだけを準備して集合場所へと向かった。もちろんホテルの部屋はそのまま。この時二度とこの部屋に帰って来られないことになるとは思ってなかった。

カイバル峠を越えてアフガニスタンへ

CNNやロイターなど名だたるメディアの記者を乗せたバスがペシャワルからアフガニスタンへ向けて出発した。バスは10台ほどであったと思う。あくまでも政治家同行という名目での国境越えだったが、隣に座った外国人記者に聞いても、誰も政治家の名前なんぞ知らなかった。

メディア側の目的はただひとつ、アフガニスタンへ入国すること、そしてタリバン政権が崩壊したばかりの首都カブールへ入り取材することだった。社会部からの応援記者にとっては、そんな野望をまだ持てるはずもなく、アフガニスタンという国をみてやろう、くらいしか思ってなかった。

要衝カイバル峠を越え、我々はいとも簡単に固く閉ざされていたはずの国境を抜けた。誰もが目指していたアフガニスタンにFNN記者として「一番乗り」することができたのだ。

ジャララバードで見たタリバン政権の「足跡」

バスはアフガニスタン東部の街、ジャララバードの州知事公舎に到着した。しかしながらここがどこだか全くわからなかった。当時はスマホも、グーグルアースもなかった時代。電話は衛星電話を設置してかける時代だった。州知事公舎には部屋もベッドもなく、寝袋で一夜を明かし翌朝から行動を開始した。

我々は私の他にカメラマンと助手の3名。ペシャワル時代に行動を共にしていた通訳はいなかった。パキスタンを出る際に「アフガニスタンに一緒に来て欲しい」とお願いしたが、「あっちは民族が違うので殺されるかもしれない」という理由だった。さすがにこう言われると無理強いできなかった。

さて、これからどうしよう。どうやって取材しよう・・・

自分がジャララバードという場所にいること以外はまったく情報がなかった。近くに街もない。ビルもない。ただポツンと「州知事公舎」という建物があり、壁の外には銃を持った民衆が意味もなく雄叫びをあげている状態。州知事公舎は厚いコンクリートと鉄格子に囲われており、保障されているのは「安全」だけだった。

朝起きて最初にしたこと、それは「助手探し」だった。恐る恐る門の外へ出ると人々が集まってくる。そこで私はこう叫ぶ。「エニバディ・スピーク・イングリッシュ?」すると4-5人ほどの人が私の前に並ぶ。私はコイツだ、と思った若者と英語で2-3言会話したあとで、10米ドル札を渡し、「これでパンと水を買ってきて欲しい」と頼む。

若者はその後、二度と私の前に姿を洗現すことはなかった。10ドルの持ち逃げだ。

しかし彼の行動は私にとっては「想定内」だった。2人目、3人目・・・これが続いた。確か4人目だったか。パンと冷えたミネラルウォーター、そしてなんとお釣りを持ってきた男性がいた。私は即座に彼と1日50米ドルで「契約」を結んだ。彼は晴れて私の助手となった。

彼のおかげで、現地の情報をきちんと把握することができ、タリバン政権の「足跡」などを取材することができた。この助手とはこの後カブールまで私の良き相棒となる。

いよいよ首都カブールへ

1週間ほどするとW北京支局長(当時)とFカメラマンが合流し、いよいよ首都カブールへ入ることが次なるミッションとなった。CNNやロイターはジャララバード到着後すぐにカブールへと向かっていた。

カブール間までは約150キロ。もちろん道路は舗装などされておらず、山を2つ3つ超えていく感じだ。またここは治安が悪いことでも知られていて、いわゆる山賊などが現れることもたまにあると聞いていた。

ジャララバードで寝食を共にしていたテレビ朝日のクルーとはすっかり打ち解けていた。戦地へ行くとライバルというより同士的な感覚だ。「きょうたまたま空きがあったホテルを予約できたのでシャワーどうぞ」「パン買ってきたのでどうですか」なんて言ってくれることもあった。

彼らも同様にカブール行きを狙っており、どうせなら一緒にいくことで少しでもリスクを減らそうということになった。車1台で行動するより複数台で動く方がリスクは減る。テレビ朝日と作戦を練りレンタカーを3-4台ほど手配、ようやくジャララバードからカブールへ行く日程が決まった。

余談だが、この時の映像伝送方法だが、当時はまだPCを使って映像を送る技術の初期段階。我々はテレビ電話を使って動きの少ない映像を送るか、大手通信社に「テープ伝送」を頼っていた。一方、テレビ朝日はすでにクルーがPCで映像を送る技術を駆使しており、実際、ENGではなく小型カメラを持参し取材していた。

今では当たり前のやり方だが「映像を圧縮してPCから送るんですよ」と言われ「そんなやり方があるんですか」とキョトンとしたことをはっきりと覚えている。そんなテレ朝の記者は現在ロンドン支局長となったOさんだ。たまに現場で会うと必ず当時の話になるのは向こうもアフガンで稀有な体験をしたからだろう。

いよいよ、ジャララバードからカブールへ移動する日、私が乗り込んだのはマイクロバスだった。20人ほどの定員で乗車したのは7-8人ほど。前述のテレビ朝日のクルーも一緒だった。前後に2-3台の車を配置し、いわゆるコンボイ(隊列)を組んだ。「PRESS」とマジックで書いた紙もフロントガラス目の立つところに貼った。

道中は見たことない景色が続いた。

ゴツゴツとした岩山に砂漠のような茶色の砂を上から振り掛けたような景色が続いた。まさに久保田早紀の「異邦人」の情景が当てはまるような景色だった。

武装集団に襲撃されジャーナリスト死亡

2時間近く走った頃だったろうか、いきなりマイクロバスが急停車した。前を見ると男が数人銃を持って立っていた。男らはすぐさまドアから車内に乗り込んできた。あっという間の出来事だった。

通訳に「ホールドアップ」と言われ、両手を上にあげる。彼らは手にAK―47(ソビエト連邦製造の軍用小銃)を持っており、よく見ると引き金に指がかかっているのを見て、即座にヤバイと思った。一人一人身体検査をしながら“貴重品”を抜き取っていく。

彼らは紙幣や現金に興味はないようで、一眼レフカメラやマイクなど金目のものを次々と奪っていく。その間20分ほどだったろうか、男らはバスを降り、山の方面へ去っていった。あっという間の出来事に私たちは言葉を失っていた。生きた心地がしなかったというより、何が何だかわからないうちに全てが終わっていた感覚だ。後から通訳に聞くと彼らはタリバンなどではなく地域の「山賊」の可能性が高いということだった。

後に知ることとなるのだが、実は、このバスジャックが発生した同じ日に、別のジャーナリストらが山賊に襲撃され射殺されるという悲惨な事件が発生していたのだ。彼らも我々と同じように、取材の為カブールへ向かっていたという。ジャーナリストの内4人が死亡した。同じ犯行グループだったのかどうかは不明だ。

そのジャーナリスト射殺事件を知るよしもない我々は、道中の“事件”について会社への報告もできないまま、“事件”から5時間後にようやく首都カブールへ到着。衛星電話で東京本社にやっと「無事到着」を告げることができた時の社内の驚きと事の顛末は、前編(#1)の記事で述べた通りだ。

(関連記事:#1「誰も行かないところにこそ我々のニーズがある」中村哲医師銃撃死で蘇る武装集団に銃を向けられた“アフガン取材”)

ジャーナリスト射殺という恐ろしい事実を突きつけられ、私の足ははじめてガグガグと震え出した。

「無事」であることを祈った夜

カブール到着の夜、タリバン政権陥落後のカブール市内の様子を取材した映像テープを東京へ伝送するためにホテルから1キロほど離れた場所までFカメラマンと歩いた。

街灯のない一本道を2人で歩いているといくつもの流れ星が山に向かって落ちていくのが見えた。きれいだなあ、と思って横を歩いている同僚のFカメラマンを見ると彼は手を合わせて何事かつぶやいていた。

「無事に帰れますように」

私はその場では爆笑したが、内心は彼の気持ちに近かったように思う。

“真っ暗で汚い都市だった”カブール

こうして初めてのアフガニスタン・カブールでの取材を始めた訳だが20年前のカブールは、インフラが全く整備されていなかった。道路はほとんど舗装されていない。街灯がない・・・殆どの女性は頭からすっぽり被るスタイルの民族衣装ブルカを着用していた。

彼女たちが道路で座りこんで用を足している姿を何度も目撃した。決して衛生的ではなかった。タリバン政権から解放されたばかりのカブールは真っ暗で汚い都市だった。

ただ、タリバンから解放された人々、特に女性は学校で学べる喜びや外を自由に歩けるようになったこと、美容院で堂々と髪をカットできることなどをうれしそうにインタビューに答えていたことをはっきりと覚えている。

我々の拠点となったのはカブールインターコンチネンタルホテル。通信施設が確保されていたこともあり、世界中のジャーナリストがこのホテルを拠点としていた。このため人数分の部屋は確保できなかった。ツインの部屋に寝袋を使って5-6人で寝食を共にした。

度々停電するためヘッドライトを付けて仕事をする筆者

部屋のトイレは断水状態だったため、大きい方を催すと唯一水が出る1階のトイレへ向かうのだがここが連日長蛇の列。もちろんシャワーなどもなく、体にかける湯はバケツに突っ込んだ電熱線で30分以上かけて沸かした。そんな生活が1カ月近く続いた。

「地雷に気をつけろ。足が吹っ飛ぶぞ」

取材する以前に「生きていく」ことが大変な1カ月だった。これは決してアフガニスタンでは大げさな表現ではなかった。

道ばたで用を足すときや、ちょっと道から外れて「遠景」を撮影しようとするとき、必ず通訳から「地雷に気をつけろ。足が吹っ飛ぶぞ」と怒鳴られた。この種の地雷は決して人命を取るようなことはないという。踏んだ足が「カチッ」と音がした瞬間、その足を離すと次の瞬間には足が吹っ飛んでいるからと説明された。

わずか1カ月ほどだったが、一連の仕事を終えてカブールの空港を離れるときの安堵感ははっきりと覚えている。このミッションをやりきったことで自分自身に少しばかりの自信を持つことができたし、海外特派員を目指そうと思うきっかけになったのもアフガニスタンだった。

取材する前にまず食べること、生きること、生活すること、地雷が埋まっているかもしれない現場での危機管理を身をもって体験できたこと・・・。アフガニスタン取材は私に海外取材のイロハを教えてくれたと思っている。

それまで国内の取材活動がメインだった自分の報道マン人生がアフガニスタン取材を転機として全く違う方向を向き始めた。その後、海外支局で働く機会を得て、第二次湾岸戦争、フセイン政権崩壊、イラク・サマワでの自衛隊取材、シリア難民取材やモスル陥落など、危険と隣り合わせの取材に数多く関わった。

最前線で働き、なおかつ無事だったのは20年前のアフガニスタン取材が多くの知恵と経験と勇気を与えてくれたと思っている。

時計の針を戻してしまった感のあるアフガニスタンではあるが、次の20年どう変化していくのか見守っていきたいと思っている。

【執筆:フジテレビ マルチメディアニュース制作部長 坂本隆之】