「8050問題」をご存じだろうか。80代(高齢)の親が50代(中高年)のひきこもる子どもを支える状況を表したもので、現代の社会問題となりつつある。

内閣府が2019年に公表した調査結果によると、全国の40歳~64歳の1.45%にあたる、推計61.3万人がひきこもり状態(※)にあるとされる。きっかけは退職が最も多く、人間関係、職場になじめない、病気、就職の失敗などが上位を占めた。

※ひきこもりの定義は家族以外との交流がない状況が、6カ月以上続いている者。全国で無作為に抽出した5000人の有効回答(3248人)に、40歳~64歳の人口ベースをかけて推計値とした。

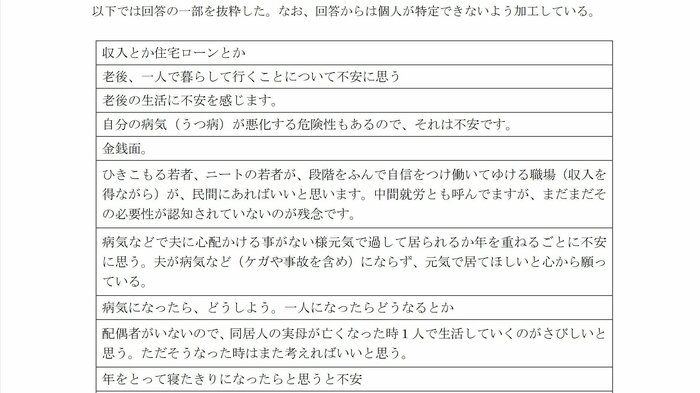

その一方で、調査結果からはひきこもり状態の当事者が「家族に申し訳ないと思うことが多い」「生きるのが苦しいと感じることがある」という気持ちを抱えていること、将来の生活や収入に不安を抱えていることも分かっている。

生計を支える親が亡くなれば生きる術を失うかもしれない。現状を苦しいと感じてもいる。それでも、中高年がひきこもるのはなぜだろうか。

8050問題の名付け親で、コミュニティ・ソーシャルワーカー(CSW)としてこの問題に長らく向き合ってきた、大阪府豊中市社会福祉協議会の勝部麗子氏に実情を聞いた。

「僕たちはコップに満杯の水」きっかけは80代男性の相談

ーー勝部さんがCSWになった経緯を教えて。

私たちは1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに、当時問題化していた孤独死をなくそうと地域で見守り活動を始めました。自らSOSを出せない人の問題を、住民の力も借りて発見しようという取り組みです。すると孤独死だけでなく、ひきこもりやゴミ屋敷などたくさんの課題がみつかりました。そうした課題を、住民ボランティアや行政と連携しながら解決していく新しい専門職として2004年に誕生したのがCSWで、私はその第1号です。

ーー8050問題が“課題”だと感じたきっかけは?

CSWになって間もない頃、父親である80代男性からの「息子の家庭内暴力に困っている」という相談を受けました。ひきこもりの高齢化が問題化する以前のことです。家を訪ねると、そこには高度経済成長の時代に働いた父親と、不登校になって就職もできなかった中高年の息子がいて、誰にも相談することなく30年が過ぎていた実態がありました。

そこで父親から「僕たちはコップに満杯の水が入った状態でね。動かしたらこぼれるでしょう」と言われたのです。要は動かしたらこぼれてしまう。刺激をすると家族に手が出たり、家の物が壊れたりするから変化を起こさないようにするうち、1年、2年、5年、10年…30年過ぎたというんです。その間、誰にもSOSを出せない状態だったと思ったとき、このような家庭が他にもあるのではと疑うようになりました。

この父親が私たちに相談したのは、自分の身体が弱って「自分が死んだらこの子はどうなる」と思い始めたからだそうです。親が「80代」になってやっとヘルプを出す、その時の子どもはもう「50代」。

親子がともに苦しんでいるこの状況を8050問題と名付けたところ、地域から近所にも他にたくさんあるという話が出始め、徐々に社会問題化していきました。

周囲の目を気にして社会的孤立が進む

ーー8050問題を抱える家庭のパターンを教えて。

パターンは大きく2つあります。一つは高学歴で大企業に勤めるような親を持つ家庭の子どもが、一流高校や大学への受験失敗などをきっかけにひきこもり、親の期待に応えられないジレンマの中で苦しんでいるケースです。経済的には、裕福な家庭です。

もう一つのパターンは家庭が経済的に苦しいケースです。スマホが買えない、部活動に参加できないことなどから不登校になり、家にひきこもるような状況です。こうしたケースは、生活保護などを受給せざるを得ないので、問題が早めに見つかることもあります。

ーー8050問題を抱えてしまう要因は?

子どもがひきこもってしまうと、親は自分の育て方が悪いと思い、社会的地位を気にして相談できなくなることがあります。例えば、近所の方に様子を聞かれると困るので近所づきあいをしなくなる。親戚でもそんな話になるので、法事などに参加しなくなる。他人との関わりから離れることで社会的孤立が進んでしまう傾向にあると思います。

平成の約30年間で経済状況が変わったことも影響していると思います。現在80代の方々は高度成長期に働き、年金など一定の貯えはできています。一方、現在の中高年は、就職氷河期や大量リストラの時代を生き、常に厳しい競争にさらされていました。親と子どもの能力が違わなくても、生まれた時代に影響されている点もあると思います。

ーー年齢を重ねてからでないと打ち明けられないのはなぜ?

これまでは相談機関も少なく、自己責任論が大きかったこともあると思います。それでも親が「自分はもう先がない」とギブアップするのが、80代くらいなのです。私たち支援する側が、もっと相談しやすい仕組みを作っていくことも大切だと思います。

「行き場がなくなった」当事者の声

ーーひきこもる中高年はどんな思いを抱えている?

中高年がひきこもりを主体的にしているのかというと、そうではありません。就職氷河期を経験したある女性は、正社員になれず自分の目指したい道も閉ざされ、「気が付いたらどこにも行き場がなくなった」と言っていました。

また、周囲に迷惑をかけていると思い、せめてもと家の手伝いを一生懸命している人もいます。ひきこもると友人に会う、映画を見る、買い物にいくといった社会生活そのものが自分の意思できなくなるので苦しさがあります。それが高じて、大声や暴力で親からお金をもらうという悪循環に陥る方もいます。

ーー親はどんな思いで子どもを支えている?

2005年に「地域包括支援センター」がスタートすると、8050に関する相談が寄せられるようになり、中には50代の子は親の年金で生活をして、高齢者虐待をする人だと捉えるケースも出てきました。親を保護して子どもと離し、子を自立させる支援もしたのですが、それが正しいのかすごく悩みました。親の大半は高齢者施設に保護されて自分のお金を守ることを望んでいるのではなく、子どもが社会的な役割を見つけられることを望んでいるからです。親の願いは50代の子を支える環境を作らないと叶わないわけですね。

私が以前、高齢者虐待と言われたある家庭を訪問したら、暴力的な言葉や雑な対応はあったかもしれませんが、誰よりも親は子のことを、子は親のことを思っていました。母親に願いを聞いたら「息子が死ぬよりも1日でも長く生きたい。そして私の年金で息子を食べさせたい」と言っていました。

50代の子を知る人を何人か作っておくことも大切

ーー8050問題の改善策、解決策はある?

私のところには全国から相談が来るのですが、実は「近所には相談しにくい」という声が多いんです。地元の役所や相談窓口には親戚などがいて、近場の民生委員などにも話しにくいというので、相談環境をどう整えるかが一つの課題だと思います。

後は中高年の子の居場所、活動できる場所をどう作るかだと思います。社会に出るのが少し苦しい方が社会参加や就労体験できる環境です。私たちの地域では実際に、商店街のデリバリー、ポスティング、新聞配達、大型ごみの搬出などを手伝ってもらったりしています。世間には困りごとがたくさんあり、一方で自分の役割を見いだせない中高年たちがいます。ここをマッチングできれば、互いが生かされるような共生社会となれる気がします。

ーー8050問題を深刻化させないため、家庭内でできる心がけは?

親御さんには子どものためにできることはお金を残して死ぬことだけではなく、子どもを知る方を何人か作っておくことも大切だと伝えたいです。残された子どもが相談できますし、お葬式の仕方や死後の手続きについても助けてくれるかもしれません。

子どもの生活が急に一変し、社会参加するようなことはないかもしれませんが、最後に子どもが孤立しないよう、ご家庭を知る方とつながることが大事だと思います。親御さんが思う以上に子どもは誰かの助けを求めている可能性があります。新たな人生を生きたいと思っているかもしれませんので、支えを残してほしいと思います。

相談機関は、以前は保健所しかありませんでしたが、いまはひきこもりの支援センター、生活困窮者の自立相談支援機関などがあります。生活困窮者と聞くと「困窮じゃないから関係ない」と思いがちですが、8050問題の相談にも乗ってもらえます。以前とは状況も変わってきているので、勇気を振り絞って相談していただければと思います。

勝部さんは現代の貧困問題について、「経済的貧困」だけではなく「人間関係の貧困」があるのではないかと指摘した。助けがほしくてもSOSを出せない、支えてもらえる人がいない。8050問題はそんな苦しみが、氷山の一角として見えるものかもしれない。

【関連記事】

支えているのは80代の高齢者! 推定61万人以上といわれる「中高年のひきこもり」その実態とは?

親と暮らす“中年未婚者”が増加…彼らはなぜ同居を選ぶのか