ずんぐりと太い幼虫がどうやって穴を掘るのか?

夏といえば虫、そして子どもに特に人気があるのが「カブトムシ」だ。

このカブトムシに関して、大阪大学大学院生命機能研究科の大学院生・足立晴彦さんらの研究グループが、世界初となる発見をした。「カブトムシの幼虫は、固い地面にどうやって穴を掘るのか?」について、その方法を初めて明らかにしたのだ。

研究グループによると、カブトムシの幼虫は土の中にすんでいるため、移動するには穴を掘る必要があるのだが、実は「穴を掘るには不向きな形」をしているという。

ミミズのように細ければ、蠕動(ぜんどう)運動を繰り返して、キリのように土に穴をあけることができる。また、モグラのように前足を前方に突き出すことができれば、土を削りながら掻き分けることが可能。

ところが、カブトムシの幼虫は体が非常に太く、先端部の頭も丸く、さらに肢も短いため、ミミズやモグラのような掘り方はできない。

研究グループは、地面の中の動きをリアルタイムで観察でき、なおかつ、“土の固さ”も自由に変えられる装置を自作し、カブトムシの幼虫の穴掘り技術を観察した。

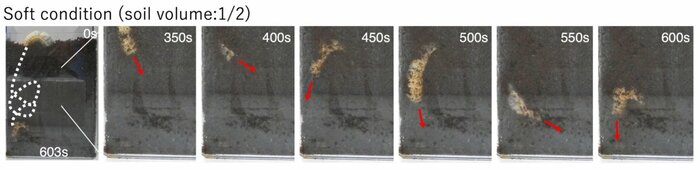

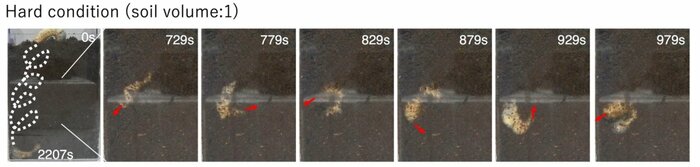

その結果、カブトムシの幼虫は、地面が軟かいときは「ミミズのように蠕動運動しながら直線的に掘り進み」、固い地面に当たると「でんぐり返しのような、連続的な回転運動により、土を削りながら掘り進む」ことを発見した。

柔らかい地面の場合、「ミミズのように、蠕動運動しながら直線的に掘り進んだ」一方で、固い地面の場合、「でんぐり返しを繰り返し、回転しながら掘り進んだ」。

これらの行動はそれぞれ、どのようなことを意味しているか?また、今回の研究結果はどのようなことに応用できるのか?

大阪大学の大学院生・足立晴彦さんに話を聞いた。

地面の固さによって掘り方を変える理由

――カブトムシの幼虫の「地面の掘り方」に着目したのはなぜ?

私は、異分野融合を推奨する大阪大学リーディング大学院ヒューマンウェアイノベーションプログラムというものに参加しており、その活動の中で、他研究科(工学や情報学)の学生とともに、進めていけるような研究テーマを常に探しておりました。

そんな中、博士課程の主要テーマで扱っていたカブトムシの幼虫の形が、ミミズのような細長い形に比べて、土から受ける抵抗を考えると、土の中の移動に適していないことに、ふと疑問を抱きました。

そこには、何かミミズにはない、効率的な動き方があるのではないか、それであれば、そのメカニズムを工学的に応用できるのではないかという考えを持ちました。ちょうど、プログラムの趣旨に合いそうなテーマだと思ったので、実際に着手に踏み込むことができました。

――軟かい地面の場合、「ミミズのように、蠕動運動しながら直線的に掘り進んだ」一方で、固い地面の場合、「でんぐり返しを繰り返し、回転しながら掘り進んだ」。これらの行動はそれぞれ、どのようなことを意味している?

この理由はまだはっきりとしないのですが、考えられる理由としては主に2つあります。

<1>幼虫自身は同じ動きをしようとしているけれども、周囲の固さによって幼虫の形が丸まってしまい、その結果、回転してしまう可能性

<2>幼虫自身が周囲の環境を感知し、積極的に動きを変えている可能性

現在、ロボットを専門とする学生と共同で幼虫型ロボットを作製し、2つの可能性を検証しようとしています(ロボットで幼虫の形態を再現し、固さの異なる環境を進ませた時に、実際に受動的に回転から直進へと、動き方が変わるかを検証する計画です)。

ただ、どちらの可能性にしても、回転をした時だけに起こるメリットに着目して、回転の意義の仮説を考えています。

回転を行う際の幼虫の形を見ると、幼虫は体をC字型に折り曲げている様子が確認できます。また、トラッキング解析から、回転の途中、頭が下向きになるときにC字型から直線形へと幼虫の体形が変わることを確認しています。

この形の変化によって、土を蹴り出し、下方向への進行を助力(手助け)しているのではないかという仮説です。仮説であるため、今後、検証していく必要があります。

「新たな農耕技術として使えるかもしれません」

――今回の研究結果は今後、どのようなことに応用できそう?

土を耕すという点で、新たな農耕技術として使えるかもしれません。空気を含んで軟かい土壌部分は、直進スタイルで速く通り抜け、固い部分にいくと、回転スタイルによって耕作を行うというようなイメージです。

日本の農業従事者は減少傾向にあり、耕作が放棄された農地は増加傾向にあるというデータも内閣府から出ていますので、カブトムシの幼虫を模倣した、簡便かつコストがかからない農耕技術によって、そういった問題の解決につながればいいなと思います。

また、今回の研究では、特に最新の機器類を使っているわけではないので、子供たちを含む多くの方に、自分でも何か発見ができるのではないかと希望を感じてもらうことで、そこから何か新しいことに繋がればいいなと思っています。

――地面の固さによって、掘り方を変えているのはカブトムシの幼虫だけ?クワガタの幼虫も同じように変えている可能性は?

クワガタの幼虫も変えている可能性は大きいですが、存じ上げません。

試行錯誤の末に完成した装置

――自作した「地面の中の動きをリアルタイムで観察でき、なおかつ、土の固さも自由に変えられる装置」はどのような仕組みなの?

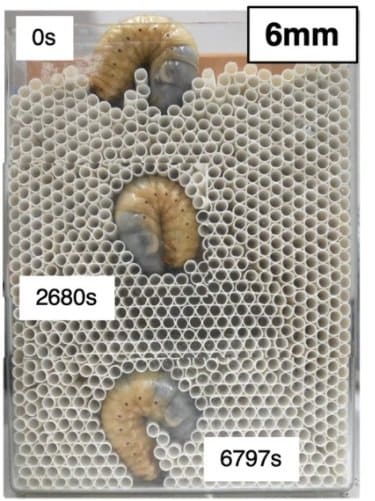

まず、幼虫が一匹通れるくらいの隙間に、土を入れた2Dの観察系を作りました。土の圧縮具合を変化させることで、軟かい土と固い土を再現できます。これによって、土の固さの違いで、幼虫の掘り方が異なることを見出しました。

一方で、この観察系だと、土によって幼虫が隠れてしまう部分があり、そのあとの解析ができないことが問題でした。

問題は、「<1>土に色があること」と「<2>土が幼虫に被ってしまう(幼虫と透明ケースの間に土が入り込んでしまう)という2つあることに気が付きました。これらの問題を解決できるような、土に代わり得る物体を探すことにしました。

まずは<1>を解決するために、透明なゲルやガラスビーズを試しましたが、上手くいきませんでした(乱反射によって、完全に透明にはならない)。

そこで、<2>について、解決策を考えていると、円筒状の構造であれば、幼虫と透明ケースの間に入り込まないのではないか、ということを思い付き、まずは、爪楊枝や綿棒を大量に切ったものを用意しました。切る作業と、それを透明ケースに並べる作業は、かなり大変でした。

しかし、実際に幼虫に潜らせてみると、爪楊枝の向きがずれ、幼虫と透明ケースの間に入り込んでしまいました。原因は、爪楊枝の半径が小さいためであったので、半径がより大きいストローを切断し、観察系を作製することにしました。

しかし、通常のプラスチックのストローでは、幼虫がツルツル滑って、掘り進めることができませんでした。

そこで、表面が滑らないペーパーストローを使うことを思いつきました。

ストローについても、切る作業と、それを透明ケースに並べる作業が大変でしたが、これによって、リアルタイムで幼虫が掘進する様子を観察・解析できるようになりました。そして、この観察系でも、固さを変化させることができないかと模索していたところ、共同研究者である工学系の学生から、「ストローの径を変えてみるのはどうだろうか?」と提案を受けました。

ちょうど、タピオカミルクティーが流行っていた頃で、径が大きいペーパーストローを見つけることができました。

実際に幼虫に潜らせてみると、径が小さいものよりも、掘り進むスピードが速く、軟かい土と似たような環境を作り出すことを見出しました。

仕組みとしては、ストロー同士の重なり方が変わり、摩擦が変化するためであると考えています(ストロー径が小さいとより密になり、大きい摩擦を生み、固い環境を生み出しているのではないかと予想)。

なお、この世界初の発見は7月16日、アメリカの科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

これまで分かっていなかった、カブトムシの幼虫の穴の掘り方。今回、足立さんらの研究によって、「地面の固さによって掘り方を変えていること」が世界で初めて明らかになった。昆虫の不思議がまた一つ明らかになったわけだが、この研究がきっかけで、近い将来、新たな農耕技術が生まれることにも期待したい。

【関連記事】

小6男子が“カブトムシは夜行性”の常識覆す発見! 共同研究者も驚く「緻密なデータ」…本人に聞いた

“左はオス 右はメス”のカブトムシ発見!「雌雄型」は他の昆虫もいた