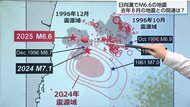

本格的な雨の季節を前に「ぼうさいの時間」と題し、「今、防災や災害を勉強する理由。」について学ぶ。先生は、防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介准教授。

ーーどういった理由が?

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

最近テレビで鹿児島以外の所で大きな災害になってるのを見たことがあると思うが、それを「他人事にしない」。若い親御さんは、ここ最近鹿児島で起こった災害を経験していない。「その知識で、今 小学校・幼稚園のお子さんを守れますか?」ということが大事

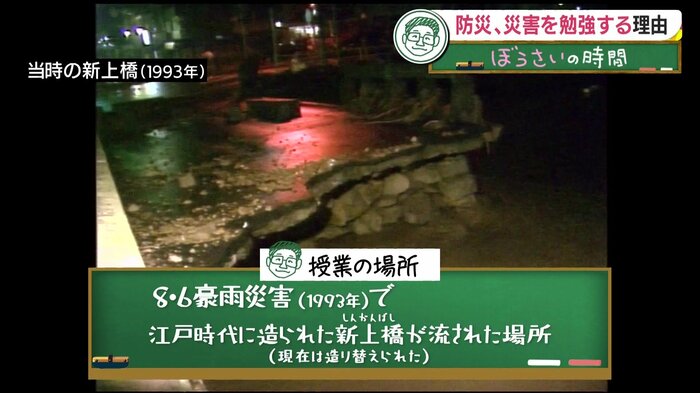

8・6豪雨水害から「水害」を学ぶ

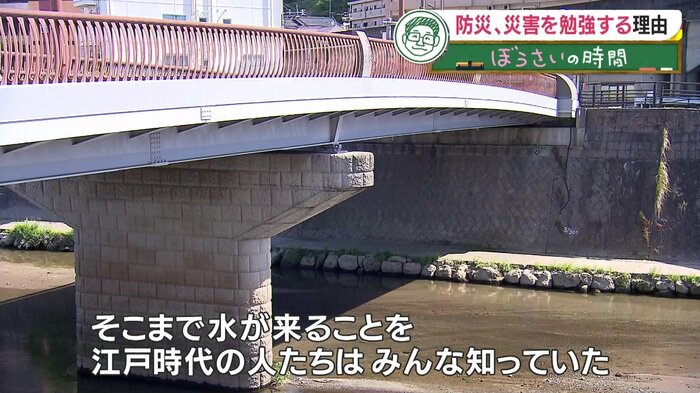

今回は、1993年に鹿児島市に大きな被害をもたらした8・6豪雨災害で、江戸時代に造られた新上橋(しんかんばし)が流された場所で、鹿児島で過去30年間に起こった災害の教訓を勉強する。

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

なぜ橋が架けられていたのかというと、そこまで水がくることを江戸時代の人たちはみんな知っていた。川を改修することができて、水があふれることを少し和らげることができても、地形的には低くて水がやってくるところは変わらない

鹿児島市に甚大な被害をもたらした8・6豪雨災害、一夜で死者行方不明者は49人にのぼった。

当時の映像:

山形屋(やまかたや=鹿児島市の百貨店)に逃げて下さい。こっち渡って、こっち渡って、手をつないで渡って!

甲突川(こうつきがわ)からあふれた水は繁華街・天文館を飲み込んだ。

Q. 8・6豪雨災害が起こった、1993年の鹿児島市の年間降雨水量はではどのくらいでしょうか?

① 約2,500mm

② 約4,000mm

③ 約3,400mm

ヒントー鹿児島市の過去30年の年間降水量の平均は2,268.7mm

井上彩香アナウンサー:

2倍だと、とてつもない量の雨な気がするので3番

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

実は正解は2番の約4,000mm。梅雨明け宣言が撤回されたとんでもない年。この100年の中でもダントツに高い。長雨が続いたから「やはり避難した方がいいかな」という判断をするのは、みなさん自身

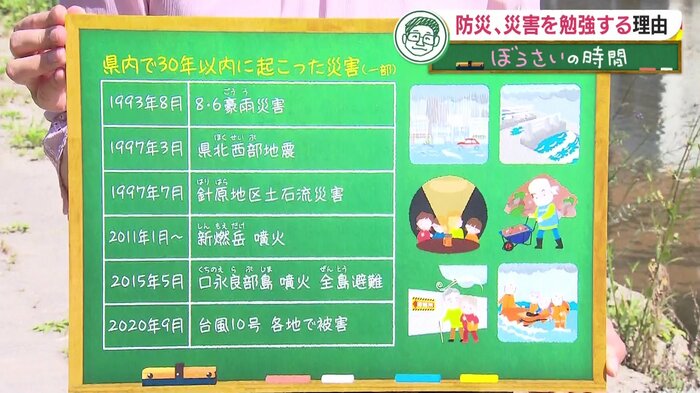

ほかにも、ここ30年で多く災害が起こった。

1997年3月の最大震度5強を観測した県北西部地震。犠牲者は出なかったが、落石による被害や断水も発生した。

同じ年の7月、出水市(いずみし)境町針原地区で土石流が発生し、21人が犠牲になった。

2011年には、新燃岳の噴火による降灰で農業の被害も深刻となった。

2015年5月、屋久島町の口永良部島(くちのえらぶじま)で発生した噴火では、全島避難が行われた。

そして2020年9月、台風10号の接近で、命を守るための最大級の警戒が必要なことを経験した。

「忘れなければ防げる」

ーーここ30年の災害について

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

鹿児島県に住んでいる人たちは(これらの災害を)“想定内”にしておかなければいけない

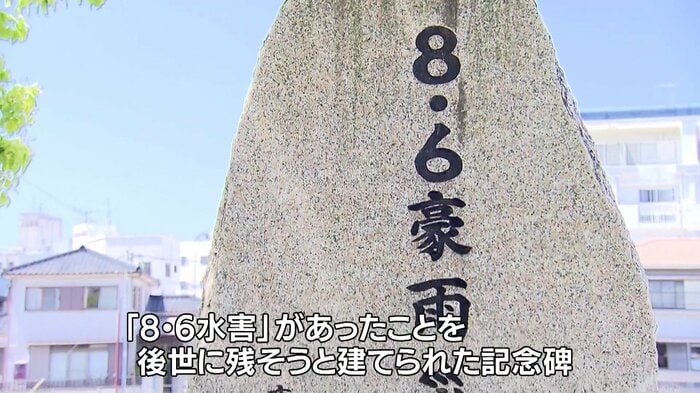

最後に井村先生が、8・6豪雨水害の記念碑を教えてくれた。

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

これが8・6水害があったことを後世に残そうと建てられた記念碑。(災害は)忘れたころにやってくるのであれば、忘れなければ防げる

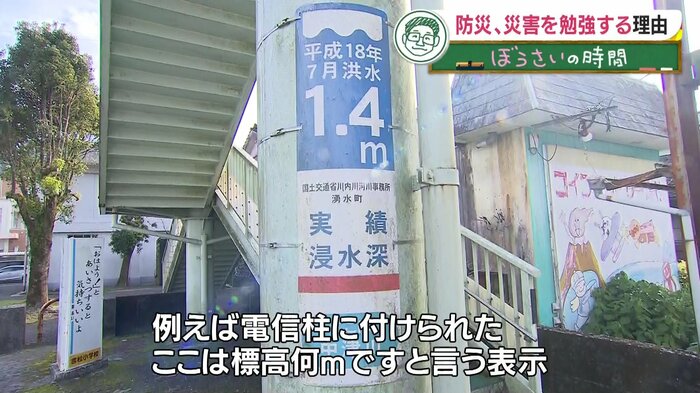

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

例えば電信柱に付けられた、ここは標高何メートルですよと言う表示だって、そこの地盤が高いのか低いのか、津波のときに逃げなければいけないのかどうなのか、実は教えてくれているサイン。それを読み解くのは私たち自身

防災に詳しい鹿児島大学・井村隆介先生:

自分が経験したときには、もうおしまいかもしれない。過去の人、他の地域の人たちの経験をきちんと自分ものにしておくことが、災害で命を落とさないうえで一番重要

今回勉強したことを、もう一度家族で話してみて頂きたい。

(鹿児島テレビ)