※トップ画像は、心臓移植を受けて元気に暮らしている小林功武さんの移植手術前の写真

臓器移植法施行から22年 心臓移植を受けた人が500人に到達

1997年の臓器移植法の施行から22年。

これまで臓器提供をした人は655人。移植を受けた人は2837人(2019年11月26日現在)にのぼる。

このうち、心臓に移植された人は500人を超えた。

そのうちの一人、20代の小林功武さん。

数年前に移植手術を受け、1日2回の免疫抑制剤をはじめ、数種類の薬の服用が欠かせないものの、友人と好きな歌手のライブに行ったり、ドライブを楽しんだり、看護師になるため専門学校の受験勉強に励むなど、ごく普通の若者の生活を送っている。

小林さんは10代の頃、「肥大型心筋症」という重い心臓の病気と闘い、入退院を繰り返しながら2年9カ月もの間、ドナーが現れるのを待っていた。

移植直前の5カ月は、症状を抑えるために薬で眠らされていたが、臓器提供者が現われた際に主治医に起こされて「移植を受けるか?」と聞かれ、

意識が朦朧とする中、「受けます・・・」と答えたのを覚えているという。

日本臓器移植ネットワークによると、心臓移植をした人の5年生存率は91.9%、10年生存率は89.8%。

小林さんのように、移植ができれば命を長らえることができる人が多くいる。

一方、小林さんは2年9カ月で移植手術を受けることができたものの、心臓移植希望登録者780人のうち、5年以上待っている人は90人以上で、現在は平均5年~7年待機する必要があると言われている。

日本では、臓器移植を希望している人がおよそ1万4000人いるが、そのうち2%ほどしか移植できないのが現状だ。

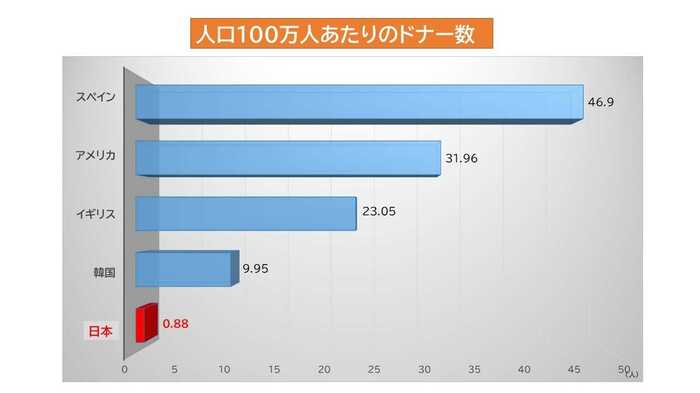

圧倒的に少ない日本のドナー数

臓器移植法が成立してから22年。

2010年の法改正によって、生前に本人の同意がなくても家族の承諾があれば提供できるようになってから9年が経つ。

にもかかわらず、ドナーの数は諸外国と比べて驚くほど少ない。

なぜ、日本ではドナーの数が少ないのか。

要因のひとつに臓器提供に対応できる病院の数がある。

臓器提供の体制が整っている病院は、2017年3月末の時点では、435施設。

2年後の今年3月末の時点でも441施設と、なかなか増えていかない現実があるようだ。

また、ドナーになり得る国民の価値観はどうだろう。

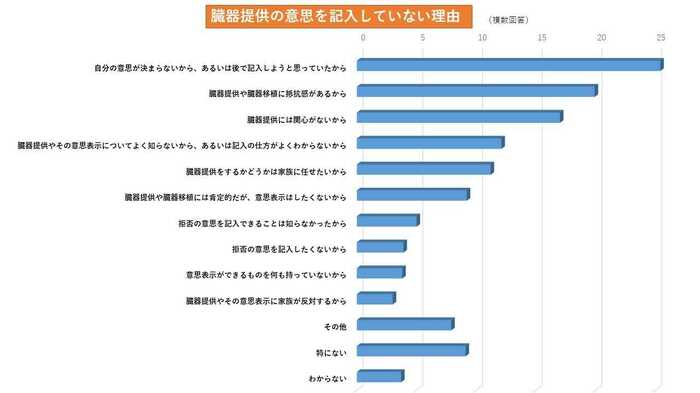

内閣府の調査によると、意思表示カードなどに臓器提供の意思を記入している人は、わずか12.7%。

85.2%が記入していない。

その理由を尋ねた設問の結果が、下記の図だ。

「決まらない」「あとで記入しようと」

臓器提供や意思表示についてよく知らない、記入の仕方がわからないが12.1%が4番目に多い回答になっている。

国は、2010年から運転免許証などでも意思表示ができるようになるなど普及・啓発を進めているが、なかなか浸透していないように感じる。

国は、いままで以上に臓器提供や移植への国民の理解を深める努力を続けること、そして私たち一人ひとりは自分の死生観と照らし合わせて、臓器移植を受けるか受けないか、また臓器提供をするかしないかをまずは考えること、その上で意思表示をすることが大切だと感じた。

(執筆:フジテレビ社会部厚生労働省担当 山下明日香)