東日本大震災による岩手県内の災害公営住宅は、計画された5,833戸全てが完成したが、コミュニティーの形成に課題があるとされている。こうした中、住民同士の交流を深めようと取り組む大船渡市の女性がいる。

イベントも開催 地域コミュニティーを大切に

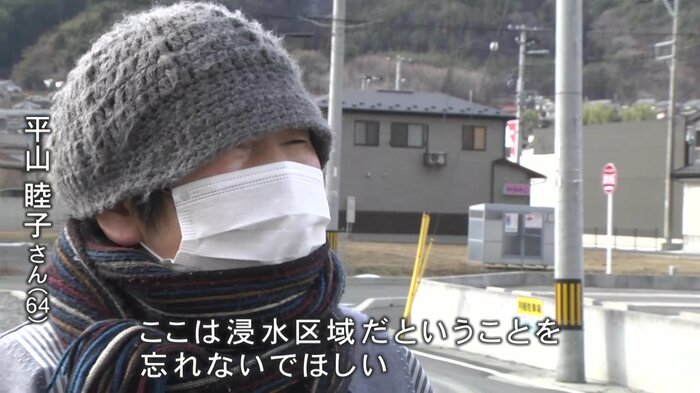

岩手・大船渡市で被災した平山睦子さん(64)。自宅の跡地には、大阪のボランティア団体から贈られた地蔵がまつられている。

平山睦子さん:

やっぱり、ここは浸水区域だということを忘れないでほしい

震災後に夫を亡くし、現在は、市内の災害公営住宅で義理の母と2人で暮らしている。

震災前はクリーニング店を営んでいたため、知り合いが多く、仮設住宅でも災害公営住宅でも自治会の役員を任されてきた平山さん。店を廃業してできた時間で、その仕事にいそしんでいて、度々イベントを開き、地域のコミュニティーを大切にしてきた。

隣の部屋に1人で暮らす斎藤栄子さん(87)。料理が趣味で、ほかの住民に度々お裾分けをしているという。

斎藤栄子さん:

お孫さんが「味付けの上手なおばちゃんが、また煮物持って来た」って

震災前は別の地区に住んでいた斎藤さんだが、平山さんの存在もあり、今ではすっかりこの団地になじんでいる。

斎藤栄子さん:

この方(平山さん)がいろいろやってくれたから、全然寂しいことなかった

平山睦子さん:

にぎやかだったよね。毎日お祭りのようで

課題は自治会役員の担い手不足

コミュニティーの形成に重要な役割を担う自治会だが、今、その役員の担い手不足が課題と指摘する声がある。

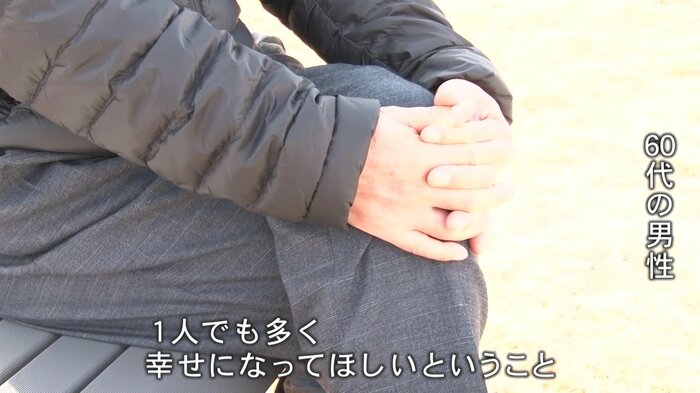

退去した60代男性:

(自治会役員の)やりがいというと、みんな被災した仲間なので、1人でも多く幸せになってほしいということ

こちらの60代の男性は、ある災害公営住宅で自治会の副会長を務めていたが、2020年12月に退居した。

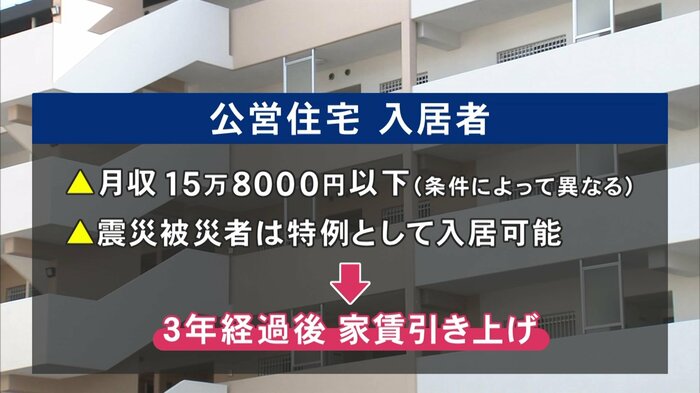

公営住宅に入居できるのは原則、月収が15万8,000円以下の世帯。東日本大震災の被災者は、これ以上でも特例として入居できたが、3年がたつと家賃が上がる制度になっている。

男性の場合、2020年4月以降、ひと月2万円ほど引き上げられたという。

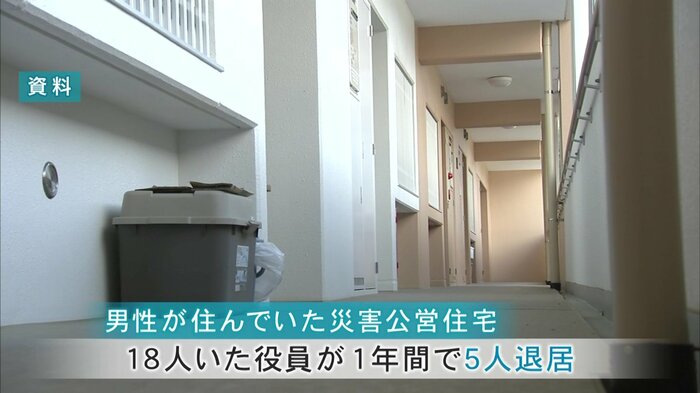

男性は、「住民の世話をする自治会役員は働ける世代が多く、収入が比較的高いため、家賃が上がりやすい」と指摘していて、男性が住んでいた災害公営住宅では、18人いた役員が1年間で5人退居した。

退去した60代男性:

皆さんのお世話をしたいなと思って役員に立候補してくれた人も、そんなことであるならば中古住宅を買うとか、家賃高騰のために、出ていくことを考えざるを得ないと。役員がどんどん退去してしまう現状にある。ハードは復旧したが、ソフトは地元任せで、まだまだ復旧途上

新型コロナに負けず、人のつながりを大切に

大船渡市の平山さんがこの日訪れた建物は、震災当日に避難した場所。かつては、ここに親しい近所の人の家があった。

その時の映像が残されていた。

平山睦子さん:

本当に、隣近所の支え合いが一番大切だと思う。普段から仲良くしていないと、ここの家にも駆けこめなかった。普段からの交流が一番の防災だと思う

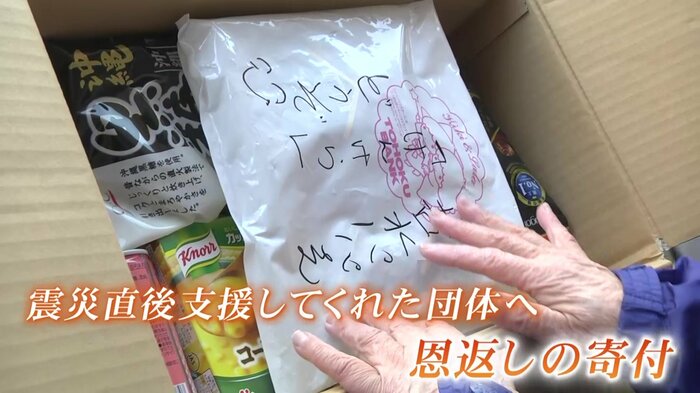

平山さんは今、災害公営住宅の住民たちと新たな取り組みを始めている。

震災直後、物資を送ってくれた支援団体に恩返しをしようと、今度は自分たちが、食べ物や生活雑貨などを寄付しているのだ。

平山睦子さん:

震災前と今と全然違う。自分の家のことだけで精いっぱいだった。被災して初めて分かることがたくさんあった

今は新型コロナウイルスの影響で、集会室でのイベントは難しくなっているが、その状況に負けず、人のつながりを大切にしている。

平山睦子さん:

集会所が開いているから、開いていないからではなく、ただドアを開ける、開けてもらう。一つ屋根の下っていう感じですね、大きな家族

いざというときのために大切なのが、普段からの交流。そうした平山さんの強い思いが、地域のコミュニティーを支えている。

(岩手めんこいテレビ)