ラグビーワールドカップが残すレガシー

ラグビーワールドカップの熱狂が日本中で続いている。気が早いファンは、「一生に一度」と言わずもう一度日本で開催してほしいと期待しているはずだ。

ラグビーワールドカップは、様々なレガシーを日本に残すだろう。それは開催地やキャンプ地につくられた施設だけではない。これらの地域では、草の根レベルで海外の選手やスタッフを支え応援した人々がいて、さまざまな国際交流や親善イベントが行われた。地域の子どもたちにとっても、海外の人々と過ごした時間はまさにレガシーとなるだろう。

さて一方、開催まで残すところ一年足らずとなった2020東京オリンピック・パラリンピック。世界が注目するこのスポーツの祭典は、日本の子どもたちにどんなレガシーを残すのだろうか。

この「世界に負けない教育」特集では、これまでのオリパラが開催国の子どもたちにどんなレガシーを残したのかを考える。

北京五輪のレガシーは英語教育だった

2008年の北京オリンピックは、中国が国際社会に対して存在感を一気に高めた大会だ。

一方、中国国内に残したレガシーが子どもたちへの英語教育だったのは、あまり知られていない。

中国は北京オリンピック開催が決定した2001年、小学校での英語教育の義務化を決定した。その理由を当時の中国政府は、「これから英語は単なるコミュニケーション手段ではなく、国民の資質として必要だ」としたのだった。

実は中国には、早期英語教育の普及で挫折した歴史があった。1978年文化大革命が終わると、当時の政府は「10年間の人材育成の空白取り戻す」として、小学校3年生から英語教育を開始した。

しかし「母国語習得の邪魔」、「教員の人材不足で無理」、「農村部や少数民族は一生英語を使わないから資源を浪費するだけ」と批判の声が上がり、一部の都市を除いて早期英語教育は頓挫したのだ。

いま中国は、都市部では小学校1年生から英語を学び、その英語能力は日本を上回っている。TOEFLの国別の平均スコア(120点満点)をみると、中国は現行のテスト方式となった2006年以降ずっと日本を10点程度リードしている(2018年では日本71点に対して中国80点)。国際教育機関「EF(イー・エフ・エデュケーション・ファースト)」の国別英語能力指数ランキング調査(2018年)でも、英語を母国語としない88カ国の中、中国の英語能力は47位で日本は49位だ。

北京オリンピックが残したレガシーは、中国の子どもたちにグローバル社会を生き抜く力と術を、これからも与え続けるだろう。

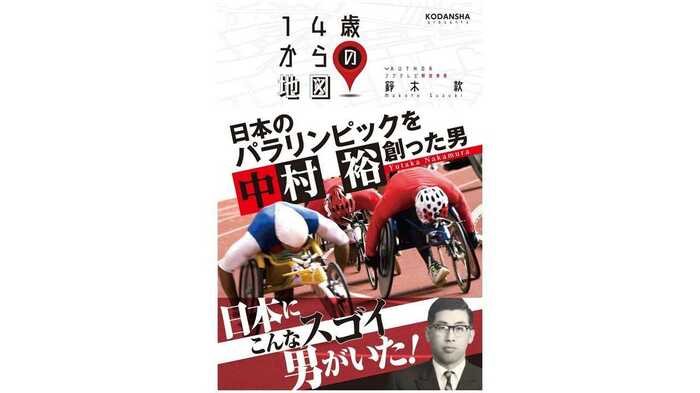

パラリンピック発祥の地ロンドンのレガシーとは

そして2012年のロンドンオリパラが残したレガシーに目を向けてみる。パラリンピック発祥の地であったロンドンは、開催に向けてパラアスリートたちを「スーパーヒューマン」と呼び、サッカーのベッカム選手がブラインドサッカーに挑戦するなど草の根の啓蒙運動を展開した。

そして「史上最高のパラリンピック」といまだに言われるロンドンが、レガシーとして残したのが子どもたちへの「パラ教育」だ。

パラリンピックの4つの価値

パラリンピックには4つの価値があると言われている。

一つが、マイナスの感情に向き合い、乗り越えようとする「勇気」、二つ目が困難や限界があっても諦めず突破しようとする「強い意志」、三つ目が人の心を揺さぶる「インスピレーション」、そして最後が多様性を認め、誰もが同じスタートラインに立てる「公平」だ。

当時のパラ教育の担当者はこう語っている。

「パラリンピックは観客を魅了するものであり、同時にインスピレーションを与えます。そしてそのインスピレーションを活用すれば、ものの捉え方を変え、行動を変え、社会を変えることができます。そういった中で、若い人を対象としたパラリンピック教育は非常に重要なツールだったのです」

日本人が試される東京オリパラ

イギリスでは「Get Set(ゲットセット)」と呼ばれるオリパラ教育を行った。この教育を通して子どもたちは、パラリンピックの歴史や価値を学び、パラ競技を体験し、パラアスリートと交流することで、努力する力や学ぶ意欲を育んだと言う。

いま日本でもパラリンピックの開催地などでパラ教育が行われているが、世界中でロンドンの残したレガシーは受け継がれているのだ。

東京オリパラは、日本の社会に創造のチャンスであると同時に、子どもたちにどんなレガシーを残すか、我々日本人が試されることになる。

【写真提供:フジテレビ「PARA☆DO!」 】