2020年も、視覚障害者の方が駅のホームで転落し亡くなる、痛ましい事故が相次いだ。

このような事故が起きる度に、「ホームドアさえあれば…」という思いを強くするが、そのホームドアの普及も、なかなか急ピッチでは進んでいない。

ホームドア設置が進まぬワケとは?転落事故を防ぐ最新技術とは?

転落防止の柱“ホームドア”設置が進まない2つの理由

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

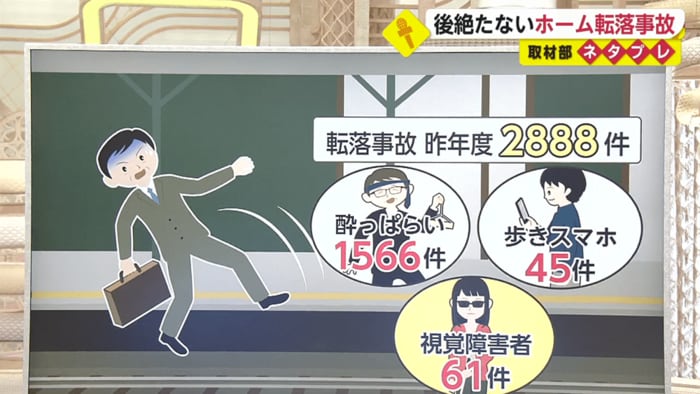

駅のホームからの転落事故が多いですが、どれぐらい転落事故が起きているのか?

死亡事故も含めた“転落事故全体”ですが、2019年度だけで2888件も起きています。しかも、半分以上は「お酒を飲んだ人」(1566件)の転落事故。そして最近は、携帯電話を操作しながらというケース「歩きスマホ」(45件)も多い。これに対して、視覚障害者の方の事故が61件も起きています。これはかなり大きい印象を受けます。

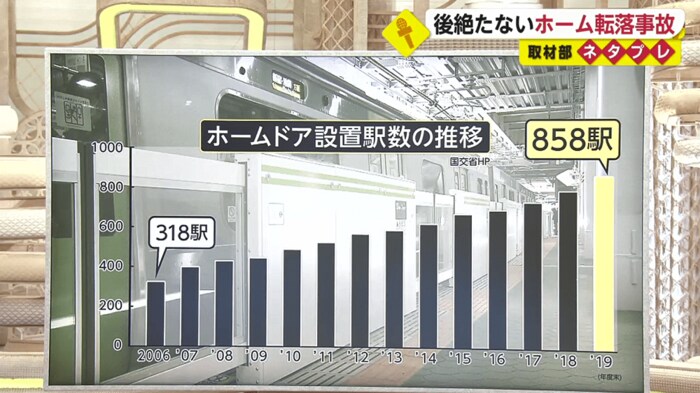

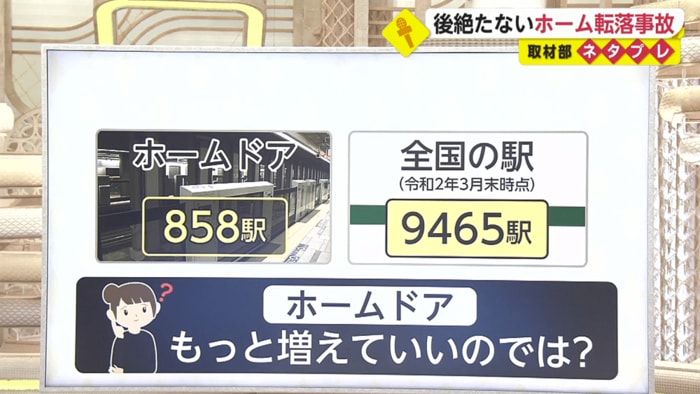

これに対して、この転落事故を防止する“ホームドア”はどれぐらい増えているのか?2019年度末で858駅も設置されており、右肩上がりで増えているのは確かです。

ところが、全国には9465駅(令和2年3月末時点)があります。その全駅に設置しようというのは、無理かもしれないですが、もうちょっと増えてもいいのではないですか?

加藤綾子キャスター:

確かに、この数字を見るとそうですよね。あとは鉄道会社によっても、ちょっとばらつきがあるというような印象があるんですよね。

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

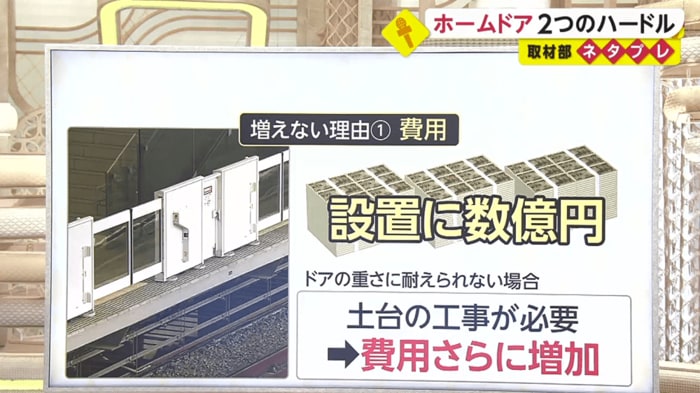

なぜ“ホームドア”は増えていかないのか?その理由は2つあるんです。まず1つ目は「お金・費用」です。

ひと駅にホームドアを設置すると、数億円かかると言われている。しかも、それがホームの土台まで工事をすると、さらにお金はかかるとされています。

加藤綾子キャスター:

ドアの重さに耐えられない場合ということですね。

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

(ドアの重さに耐えられない場合は)基礎工事が必要になってくる。

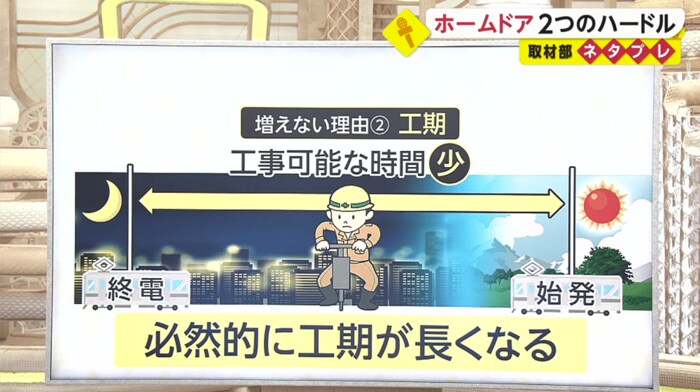

そして、もうひとつの理由が「工期」。

実は先週、東京メトロの駅で実際に工事が行われたのですが、工事が始まったのは終電の後なんです。ということは終電と始発の間でしか工事ができない。

短い時間でしかできないから、その分工期が長くなってしまうということなのです。ですので、この「工期」と「お金」の問題で、なかなかホームドアの設置が進まない現状があります。

ホームドア以外の転落防止「最新システム」

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

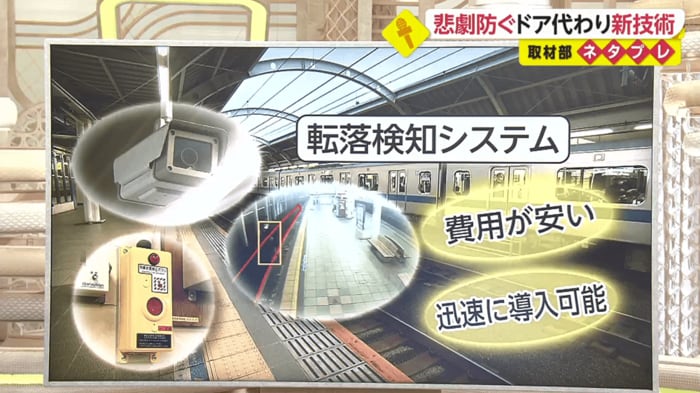

そんな中、ある手段で転落事故を防ごうという取り組みも始まっています。

小田急線・経堂駅なのですが、ホームのカメラで、転落事故もしくは転落しそうな人を捉えると、この最新システムで危険と判断した場合は、駅の事務所のランプが鳴って、駅員さんに知らせる。そして駅員さんが「これは本当に危険だ」と判断した場合は、非常停止ボタンで電車を実際にストップさせるということなのです。

これは実際、駅でホームの端に近づいている人の映像なのですが、これを最新システムでは黄色い枠でしっかりと囲んで、フォローしているということなんです。

このシステムを導入している小田急の担当者の方に、話を聞いてみました。

小田急電鉄 担当者:

お客さまの転落やホームの端をふらつくお客さまに対して、駅係員が迅速に電車の停止手配をとることによって、安全性が高まりました。

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

これは「転落検知システム」と言うんですけれども、これのメリットは主に2つある。1つはホームドアの設置に比べて、格段に費用が安い。そして、既存のカメラとかを使えるので、迅速にスピーディーに導入できる。

加藤綾子キャスター:

いいですね。先ほどの課題だったものが2つクリアしている。

国からのホームドア設置への費用が削減

フジテレビ社会部・平松秀敏デスク:

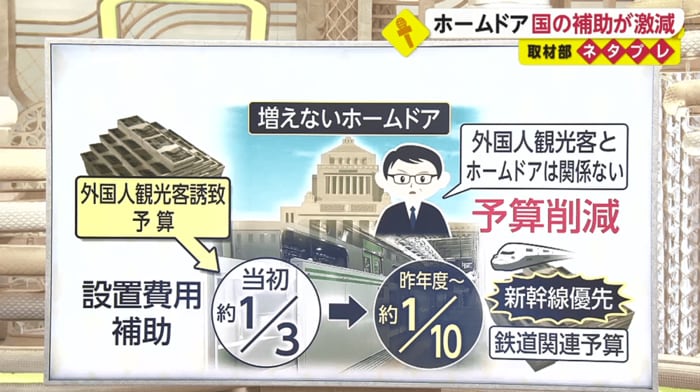

とはいえ、転落防止の一番の柱は“ホームドア”なんですよね。このホームドアは当然、国も重要性は分かっています。ですので、お金を出しているんですけれども、その予算というのが実は「外国人観光客誘致の予算」から割り当てられている。ところが2019年度、「外国人観光客とホームドアは関係ないんじゃないか」という意見が出てしまい、予算が削られてしまいました。その結果、当初は設置費用の3分の1ぐらいが出ていたのが、2019年度からは10分の1まで削減されてしまった。

そもそも、国の鉄道の予算というのが新幹線優先なんです。だからなかなかホームドアまで、このお金が回ってこないという現状があるのです。

加藤綾子キャスター:

でも日常で使うのは、ホームドアですもんね。

ジャーナリスト 柳澤秀夫氏:

いろんな事情があって進まないのはよく分かるのですが、でも人の命は代えられないですからね。ホームドアの設置をとにかく一刻も早く、しっかりした予算をつけてやるということが、基本原則だと思うんです。あとは我々一人一人ができること、目配せ・気配り。駅のホームに立つ時、あるいは駅員にしても、駅の改札を通る時に白い杖を持った人がいたら、ああいうカメラでなくて駅員が付いてくるような。そういう人の気配り・目配りが問われるんじゃないですかね。

(「イット!」12月14日放送分より)