史上初「立皇嗣の礼」

秋篠宮さまが次の皇位を継ぐ者であるということを天皇陛下が宣言される「立皇嗣の礼」。

当初4月19日に行われる予定でしたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で延期され、10月8日に開かれた「天皇陛下の御退位及び皇太子殿下の御即位に伴う式典委員会」で、11月8日に行われることが決まりました。

この行事は、委員会の名前にある通り、ご退位とご即位に関する行事の一環ということです。では一体、どのような行事となるのでしょうか?

今回この行事は大きく言うと

① 立皇嗣の礼 立皇嗣宣明の儀

② 壺切御剣(つぼきりぎょけん)の親授

③ 賢所皇霊殿神殿に謁するの儀

④ 朝見の儀

⑤ 伊勢神宮、神武天皇陵、昭和天皇陵などへのご参拝

この五つの儀式で、そのうち①立皇嗣宣明の儀と④朝見の儀は国の行事として、そのほかの儀式は皇室の行事として行われます。

こうした今回の儀式は、平成3(1991)年2月23日、当時皇太子でいらした天皇陛下31歳の誕生日に行われた「立太子の礼」に倣っています。「立太子の礼」とは皇太子であることを宣言する行事です。

秋篠宮さまは皇太子ではなく、皇位継承第一位を示す「皇嗣」でおられるため、今回は「立皇嗣の礼」で皇嗣であることを宣言する行事となるのです。同じようなケースとして、明治以降では、秩父宮さまが皇位継承順位一位となられたことはあります。

大正天皇が亡くなり、昭和8年に上皇さまがお生まれになるまでの約7年間です。

しかしこの時、「立皇嗣の礼」は行われておらず、そういう点からは、今回の「立皇嗣の礼」は歴史的にも初めておこなわれる儀式といってもいいものなのです。

7世紀には皇太子制が取られ、天皇が勅命で皇太子を決める「冊立」は行われていたようですが、一時、中断し江戸時代になって再興されたと言います。再興に先立って「儲君(ちょくん)」、次期皇位継承第一位を定めたうえで、皇太子の冊立が行われました。

こうした制度は、明治22年まで続きます。

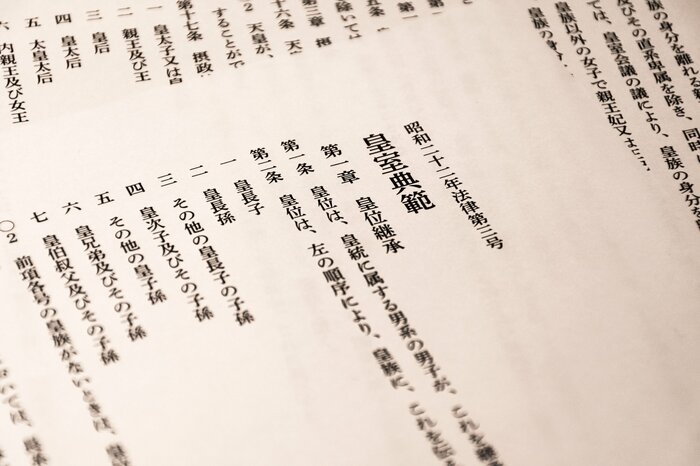

明治22年に大日本帝国憲法が制定され、皇室典範により皇位の継承順番が定められ「立太子の礼」が規定されました。つまり、これまで「立皇嗣の礼」と呼ばれる儀式が行われることはなかったのです。具体的にどのような儀式が行われるか、平成3年の「立太子の礼」を例に見ていきたいと思います。

① 立皇嗣の礼 立皇嗣宣明の儀

皇居宮殿・松の間にモーニング姿の男性皇族、ロングドレスの女性皇族が集まられます。今回、男性皇族は常陸宮さまお一人です。未成年の天皇ご一家の長女・愛子さまも秋篠宮家の長男・悠仁さまも出席されません。式に出席するのは皇族方のほか、三権の長、閣僚など約50人です。

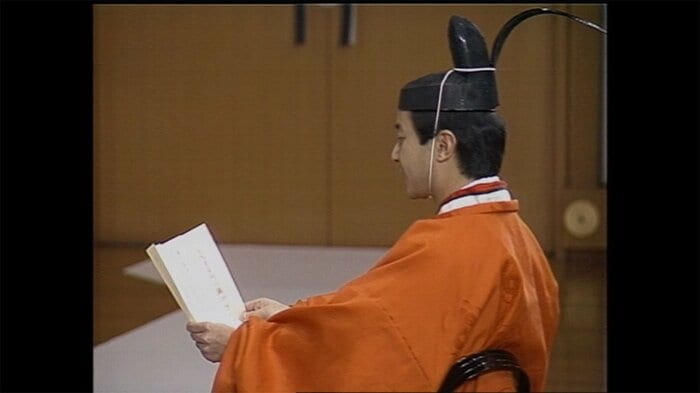

儀式ではまず、皇嗣・秋篠宮さまが皇嗣妃・紀子さまと入場されます。秋篠宮さまは、皇嗣を示す「黄丹袍(おうにのほう)」という太陽が昇る色の装束、紀子さまは十二単の姿でゆっくりと正面横の壇に登られます。昭和天皇も上皇さまも「立太子の礼」が行われた際は、まだご成婚前なので、妃殿下が出席されるのも初めてのことです。

11時、天皇皇后両陛下が入場されます。陛下は「黄櫨染御袍(こうろぜんのごほう)」という天皇にだけ許される装束、皇后さまも十二単姿で中央の壇に登られます。そして、天皇陛下がお言葉を述べられます。

平成3年の「立太子の礼」では、まず当時の陛下、上皇さまが「本日ここに、立太子宣明の儀を行い、皇室典範の定めるところにより徳仁親王が皇太子であることを、広く内外に宣明します」と述べられています。

続いて、皇嗣・秋篠宮さまが陛下の前に進み、お言葉を述べられることになります。

これも平成3年の皇太子さまだった陛下のお言葉です。

「立太子宣明の儀が行われ、誠に身の引きしまる思いであります。皇太子としての責務の重大さを思い、力を尽くしてその務めを果たしてまいります」

今回も、これに倣って陛下、秋篠宮さまともにお言葉を述べられると思われます。

最後に、菅首相が寿詞(よごと)、お祝いの言葉を述べ、両陛下、皇嗣ご夫妻の順で退場され、儀式は約15分で終了します。

実は、昭和27(1952)年11月に行われた昭和天皇の宣明の儀では、天皇も皇太子も言葉は何も述べられず、宮内庁長官が「宣明使」として慣例に倣いお言葉を代読していました。つまり、平成の時代から天皇自らが宣明されるようになったわけです。

② 壺切御剣の親授

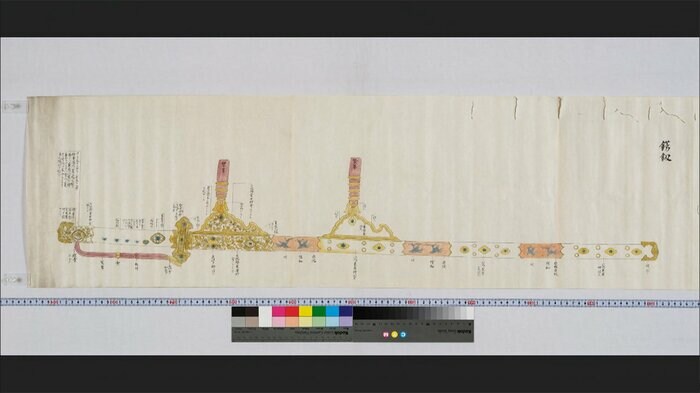

三種の神器などと同じように皇室に伝わる由緒物の一つで、これまで公開されたことはありません。皇太子に代々伝わる剣で、平安時代に藤原経基が第59代天皇の宇多天皇に献上し、後の醍醐天皇が皇太子となる際に授けられたのが始まりとされています。

17-18世紀に書かれた「勧修寺家文書」に壺切御剣の絵図が残されており、京都大学総合博物館がこの絵図を所蔵し、Webでも公開しています。

この図や過去の資料などによると、柄の長さは約1m、剣自体は約80cm、柄は漆塗りで瑠璃などの宝石が埋め込まれ、銀装飾も施されているようです。

壺切御剣はこの後行われる「賢所皇霊殿神殿に謁するの儀」や新嘗祭の際に、使用されるということです。平成3年には、上皇さまが「壺切御剣は皇太子の印として伝わってきたが、本日ここで渡す」と述べ、直接、天皇陛下に渡されたということです。

ちなみに、秋篠宮さまが、「即位礼正殿の儀」などに付けた剣は、「豊後国行平御太刀(ぶんごのくに ゆきひらおんたち)」です。令和元(2019)年9月、陛下から秋篠宮さまに渡されたもので、これも皇室に代々受け継がれた剣です。

③ 賢所皇霊殿神殿に謁するの儀

秋篠宮さまは、「宣明の儀」終了後、皇嗣となったことを報告するため、宮中三殿へと向かわれます。この移動の際には、儀装(ぎそう)馬車を使われる予定です。宮内庁の職員に言わせれば、お冠が高く伸びているため屋根付きの車では無理とのこと。

これまでの儀式の慣例でもありますが、実用的な面からも馬車をお使いになるのだと思われます。

そして、賢所、皇霊殿、神殿の順番に、皇嗣・秋篠宮さまと皇嗣妃・紀子さまがそれぞれ殿上に上り参拝をされます。

実は、皇嗣ご夫妻にとって、殿上で拝礼されるのはご成婚の際以来のことです。

新嘗祭を含め、多数ある年間の宮中祭祀では、これまで秋篠宮ご夫妻は殿に上がることなく殿前から拝礼をされてきました。

令和元年5月1日に、秋篠宮さまは皇嗣となりましたが、この日まで行われた宮中祭祀でもご夫妻とも殿上に上ることなく拝礼されてきました。「立皇嗣の礼」を経たことで、ご夫妻は新嘗祭でも殿上で拝礼されることになります。

④ 朝見の儀

朝見とは、天皇皇后両陛下にお会いすることを意味し、今回は、秋篠宮ご夫妻が、「立皇嗣の礼」を行っていただいたことを両陛下にお礼される儀式です。

これも「立太子の礼」から推測すると次のような流れとなります。

宮殿・松の間に御毯代(ごえんだい)という布できれいに織られた毛氈が敷かれた台の上に朱塗りの御台盤(おだいばん)という机をしつらえた場所が、天皇皇后両陛下のお席となります。

この御台盤の上には、古式に則った伝統料理が並べられています。お米のほか、海の物、山の物が山盛りにされた料理です。

燕尾服に勲章を付けた天皇陛下、ロングドレスのローブ・デコルテにティアラを付けた皇后さまが所定の位置に着かれると、皇嗣・秋篠宮さまが紀子さまとともに入場し、陛下の前へと進み、お礼の言葉を述べられます。

平成3年の儀式では、天皇陛下が上皇さまに「立太子宣明の儀をあげていただき、誠にありがとうございました。これからも皇太子としての責務を果たすよう努力してまいりたいと思います」と述べられています。

これに対して、「これまでに培ってきたものをさらに磨き、国民の期待にこたえ、皇太子としての務めを立派に果たしていくよう願っています」と上皇さまは返されています。

同じように皇后さまに対してもお礼の言葉、お返しのお言葉があります。この時、上皇后さまは「いよいよ健やかに務めをお果たしくださいませ」と述べられたということです。

今回も、両陛下と秋篠宮ご夫妻で同じようにお言葉を交わされることになります。

それが終わると、両陛下の左側にある御台盤の席へと秋篠宮ご夫妻が着かれます。もう一度、両陛下の前にご夫妻は進まれると、両陛下それぞれから盃が授けられます。

この盃に注がれるのは「九年酒」と呼ばれるものです。これは、黒豆を清酒とみりんで煮た汁をさらに煮詰めたもの。盃を交わし、乾杯することで、契りを固める意味があるようですが、今回は新型コロナウイルスの感染を懸念し、みなさま盃に口はつけられないということです。

そして、両陛下がお膳に白木の箸を立てる所作をされ、同じように秋篠宮ご夫妻がお膳に白木の箸を立てる所作をされます。箸は両細のもので、立てる箸の上は神様が使い、下は人が使うとされています。

最後に両陛下それぞれから、秋篠宮ご夫妻に服地などのお祝いの品贈られ、儀式は終了するのです。

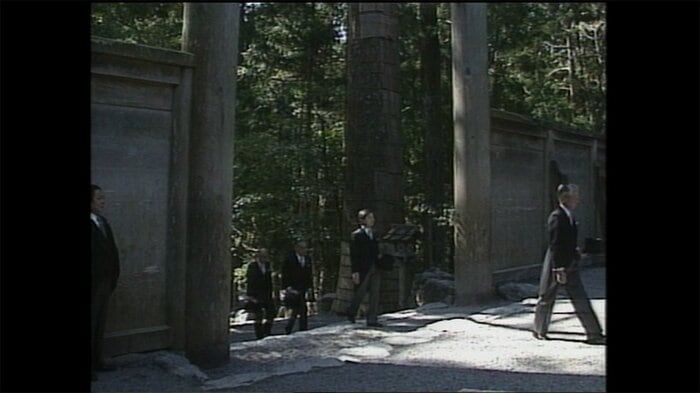

⑤ 伊勢神宮、神武天皇陵、昭和天皇陵などへのご参拝

秋篠宮ご夫妻が、無事に「立皇嗣の礼」を終え、皇嗣となったことを、皇祖とされる天照大神、初代天皇とされる神武天皇、そして昭和天皇など先の天皇に報告をされる儀式です。

ただ、新型コロナウイルスの感染拡大により、儀式全てが延期になったことで、今のところ日程が決まっていません。このように、新型コロナウイルスの感染拡大により、儀式にも変更が出ています。「立太子の礼」で行われた、お祝いの宴「饗宴の儀」は中止。また、「宣明の儀」も平成3年の「立太子の儀」には、三権の長や外交団など内外の代表約250人が出席しましたが、今回は約50人になりました。

出席者はマスクを着用。古式装束の職員もマスクをすることになります。

平成3年の「立太子の礼」では、陛下は朝見の儀の後、皇居から赤坂御用地までサイドカーなども加わった車列を作り、ある意味、祝意を受ける「パレード」でお帰りになりましたが、今回は、沿道に人が集まり密になる可能性があることから、車列は作らず、秋篠宮ご夫妻は、通常の警備車両とともに秋篠宮邸へ戻られることになりました。

「宣明の儀」や「朝見の儀」が行われる宮殿では、ガラスを開けて換気を図るということです。新型コロナウイルスの感染への懸念を拭い去るため儀式は創意工夫が施されたのです。

「立皇嗣の礼」が終わることで、天皇のご退位及びご即位に伴う行事は全て終了となります。

このことで、動き出す可能性があることが2つあります。

一つは、天皇の退位に関する皇室典範の特例法が平成29(2017)年6月に国会で成立した際、決議された付帯決議が動き出す可能性があります。

付帯決議の内容は「政府は、安定的な皇位継承を確保するための諸課題、女性宮家の創設等について、皇族方の御年齢からしても先延ばしすることはできない重要な課題であることに鑑み、本法施行後速やかに、皇族方の御事情等を踏まえ、全体として整合性が取れるよう検討を行い、その結果を、速やかに国会に報告すること。」というものです。

すでに政府内では、内密に有識者からヒアリングも始めているようですが、正式に、皇位の安定的な継承、そして、いわゆる女性宮家についても政府、国会で議論が始まることになるのです。

そしてもう一つ。

秋篠宮家の長女・眞子さまのご結婚について動きが見られるかもしれません。

平成30(2018)年2月に、宮内庁が結婚に関する行事を延期することを発表した際、変更後の日程について一連の重要な儀式が終了後に改めて発表するとしています。

「立皇嗣の礼」が終わると言うことは、一連の重要な儀式が終了することを意味します。

実際に4月19日に「立皇嗣の礼」が行われることを見越して、眞子さまも文書を用意されていた節も見られます。

令和元(2019)年11月30日の秋篠宮さまのお誕生日の会見でも、秋篠宮さまは、「何らかのことは発表する必要があると私は思っております」と述べられています。

タイミングも内容も分かりませんが、眞子さまのご結婚について何らかの動きも出てきそうです。

11月8日に行われる「立皇嗣の礼」。この儀式がそれぞれの方にとっても、一つの大きな節目となることは間違いなさそうです。

※秩父宮さまに関する記述を一部修正しました。(11月7日追記)

【執筆:フジテレビ 解説委員 橋本寿史】