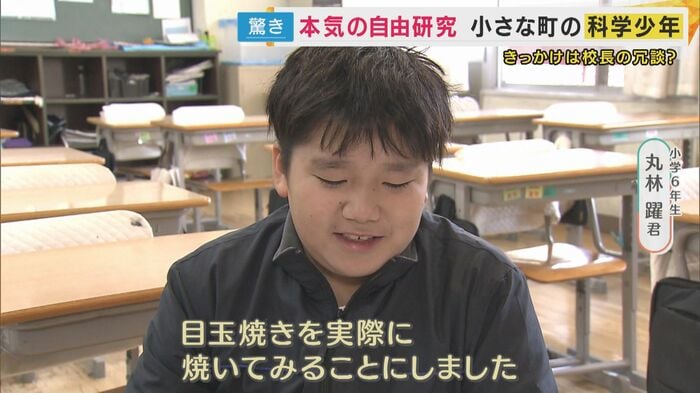

「アスファルトがとても暑くて、目玉焼きを実際に焼いてみることにしました」

兵庫県上郡町。人口およそ1万3000人の小さな町に、科学研究に夢中になる少年がいる。小学6年生の丸林躍(はずみ)くん(12)だ。

彼の研究への情熱は、校長先生の何気ない一言から始まった。

「アスファルトが黒くて、その上がとても熱くて、目玉焼きが焼けそうなくらいでした」という校長先生の冗談めいた言葉を聞いた丸林くんは、「本当に焼けるのか?」と疑問を持ち、科学的に証明しようと決意したのだ。

■「失敗」が並ぶノートからわかる本気の研究

丸林くんの研究レポートを見せてもらうと、意外にも「失敗」の文字が目立つ。

丸林くんの研究レポート:失敗してしまいました…。残念ながら失敗…。

小学3年生から4年間、自由研究を重ねてきた丸林くんだが、その道のりは決して平坦ではなかった。しかし、町から毎年表彰を受けるほどの熱心さだ。

小学6年生 丸林躍くん:今までの失敗で積み重なった悔しさが、一気にパーンってクラッカーみたいに飛び出したみたいになって、めっちゃうれしかったです。

丸林くんが研究について話し始めると止まらない。アルミの熱伝導率が鉄の3倍あることや、実験の細かい工夫など、専門家のような知識で語るのだ。

丸林くんの担任の先生も「楽しみにしていて。ことしは何かな?と思いながら、夏休みの宿題を見る」と話すほど、丸林くんの研究は周囲の期待を集めている。

■ノーベル賞受賞者との出会い

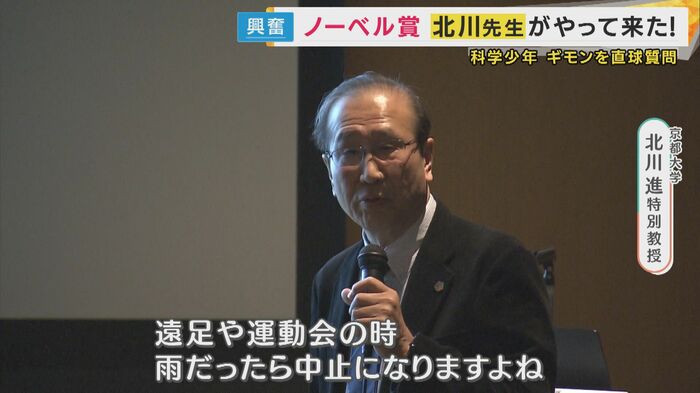

そんな研究熱心な丸林くんの住む隣町・佐用町に、特別なゲストが訪れた。

2025年10月、ノーベル化学賞に選ばれた京都大学の北川進特別教授だ。

北川さんは二酸化炭素など狙った物質を吸着・貯蔵できる特殊な構造体を開発したことなどが評価され、ノーベル化学賞の受賞が決定した。

この日、佐用町にある理化学研究所の大型放射光施設「SPring-8」で受賞記念講演が行われたのだ。

北川さんは2002年から20年以上にわたりこの施設を利用し、受賞につながる研究にも、ここで取ったデータが使われた。

会場には地域の小中学生約150人が集まり、その中に丸林くんの姿もあった。

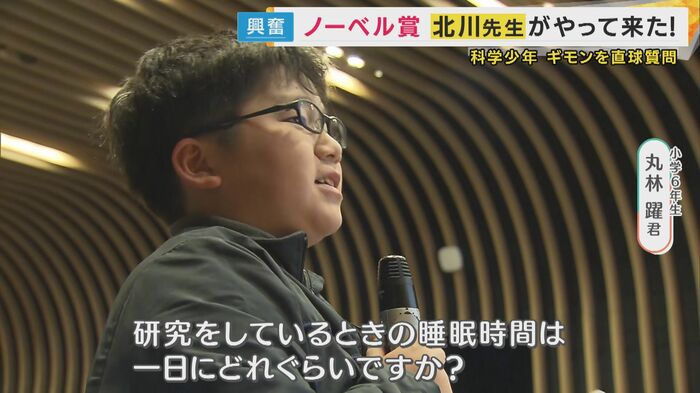

■ノーベル賞受賞者に直接質問!「睡眠時間は何時間ですか?」

講演で北川さんは子どもの頃の夢を語った。

京都大学 北川進特別教授:遠足や運動会の時、雨だったら中止になりますよね。中止になって嫌だなと思ったことが何遍もあったので、天気を自在に操作する機器を発明したいなと思っていました。

小学生の頃から「気体」に対して興味を持っていたという北川さん。それは今の研究テーマと深く関係していると言う。

また「勉強なんて興味あることは、先生が話す順番でじーっと待つ必要なんてない。興味があることは自分でどんどんやったらいい」と子どもたちに伝えた。

質問タイムでは、丸林くんが「研究をしているときの睡眠時間は一日にどれくらいですか?」と質問。北川教授は「7時間~8時間程。徹夜していません。とくに化学の実験で徹夜は危ないです。やはり体が大切です。十分体力を今の間に鍛えておいて下さい」と回答した。

この出会いで丸林くんの心に残ったのは、「ネバーギブアップ」という言葉だった。「僕も(研究を)頑張ろうかなと思った」と語る丸林くんの目は輝いている。

■子どもの理科離れが進む日本

実は日本では長年懸念されてきた「理科離れ」が、さらに深刻化している。

経済産業省によると、2040年には文系の人材がおよそ30万人余る一方で、理系人材は100万人以上が不足すると予想されているのだ。

そんな中、熱心に理科の研究に取り組む丸林くんは、どのような環境で育ってきたのだろうか。

■理科好き子どもを育てる秘訣 「一緒に楽しむ」

自宅でピアノの先生をしているお母さん・丸林有香さんに話を聞いた。

丸林くんの母親・丸林有香さん:自分でどんどん、この次はどうなるんやろうとか、どんどん次から次へと疑問がわいてきて、一緒に調べたら楽しいから、一緒に楽しんでごらんみたいな感じで。

日常生活の中で感じた「なんでだろう?」という素朴な疑問が研究のきっかけになり、お母さんも一緒に考えるようにしているそうだ。

これほど熱心なら、お母さん自身も理科が得意だったのではと思いきや…。

丸林くんの母親・丸林有香さん:私はね、理科すごく苦手なんですよ。学生時代も理数系はとっても苦手で、理科は多分トップクラスに苦手でした。

それでは、理科が苦手なお母さんが丸林くんの研究をどう支えているのだろうか。

丸林くんの母親・丸林有香さん:一応は知識として先に予習しといて、最初に彼が『こういうふうにしたら、お湯沸くんちゃうん』とかって、色々言ってくるんですけど、『それじゃ沸かないんだよね』って思いながら、でも『やってみよう』って言って、もちろん失敗するんですけど。

答えを知っていても、子どもの「予想」をしっかり聞き、100円ショップなどで道具を揃えて、実際にやってみることを大切にしているそうだ。

丸林くんの母親・丸林有香さん:大人が考えることと全然違うことを、急に思いついて、提示してくるので、『じゃあそれやってみるか』って言って、こっちが、どっちかというと乗っかっていく感じ。

そして丸林さんは最も重要なポイントをこう語った。

丸林くんの母親・丸林有香さん:一緒に楽しめばいいんですよ。

子どもの口から飛び出す「なんで?」「どうなるんだろう」という疑問や予想を楽しみにして、研究を見守っているのだ。

■理科離れをなくすカギは「成功体験」と「本物の道具」

子どもたちにどうすれば理科を好きになってもらえるのか。

取材班は京都で20年以上にわたり科学を通した教育をしている「子どもの理科離れをなくす会」を訪ねた。

この日の教室では、宇宙探査ローバーと呼ばれるロボットの動きをプログラミングで再現するという難しそうな課題に挑戦していた。

参加した子どもたちは「めっちゃ楽しかった。学校の授業とは違って、『実験して見つけていく』感じやったから」と目を輝かせる。

ある小学3年生の女の子は「宇宙に関係する仕事をやってみたいと思ったことがあるんですけど、これからもうちょっと頑張っていこうと思います」と将来の夢を語った。

「子どもの理科離れをなくす会」北原達正代表は、理科好きな子どもを育てるために大事なこととして、こう話す。

子どもの理科離れをなくす会 北原達正代表:僕が常に言ってるのは、子どもが作った!プログラムが動いた!って時に、『すごいね。今度お父さんにも教えて』って言ってくださいと。成功体験を高いレベルでやるためにはやはり、知識と経験とその両方を与えられる環境が必要だと思う。

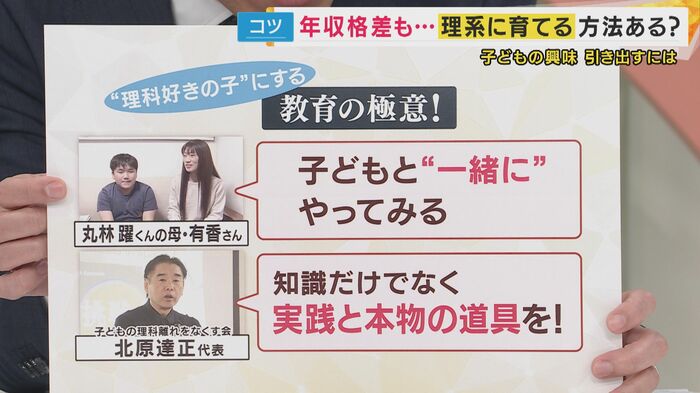

■理系の育て方、これが極意!

「理系離れ」が進む日本だが、実は理系出身者の方が生涯年収は高いというデータもあるそうだ。

では、理系好きの子に育てるにはどうしたらよいのか、この取材から見えてきた「教育の極意」をまとめてみよう。

1. 子どもと”一緒に”やってみる

丸林くんのお母さん・有香さんが実践しているように、親子で一緒に楽しむことが大切だ。

2. 知識だけでなく、実践と本物の道具を!

「子どもの理科離れをなくす会」の北原代表が強調するように、高いレベルの成功体験のためには、知識と経験の両方を与えられる環境が必要だ。

ワクワクから始まって、失敗してもいいから自分で調べたことを形にしていく。この繰り返しが理科好きを育てるということが、今回の取材で見えてきた。

「ネバーギブアップ」…ノーベル賞受賞者・北川教授の言葉に感銘を受けた丸林くんのように、子どもたちの好奇心の火を消さず、むしろ一緒に楽しみながら育んでいくことが、理系人材不足に悩む日本の未来を明るく照らす鍵となるのかもしれない。

(関西テレビ「newsランナー」2025年11月24日放送)