シリーズでお送りしている「みやぶれ」。

今や生活に欠かせなくなったインターネットショッピングにも、詐欺の手は忍び寄っている。

年末にかけて買い物をする機会が増える中、詐欺被害にあわないポイントを探る。

「(Q:ネットショッピングで被害にあったことありますか?)1回だまされたことがある。プラモデルを買うときに、やたら『払え』と言ってくるので先に払ったらそれっきり…」(30代会社員)

「安く買えるサイトで注文したら届かず、電話したけどつながらなかった」(10代学生)

悪質なショッピングサイトの通報件数 5年間で3倍以上に

店に行かなくても気軽にお気に入りの商品を見つけられるネットショッピング。

ブラックフライデーやクリスマスで利用が増える時期だが、詐欺被害にも注意が必要だ。

セキュリティー会社「トレンドマイクロ」によると、偽サイトは月に10万件前後が稼働。

また、サイバー犯罪防止に取り組む団体の調査では、悪質なショッピングサイトなどの通報件数は2024年3万1600件あまりと、5年間で3倍以上に増えている。

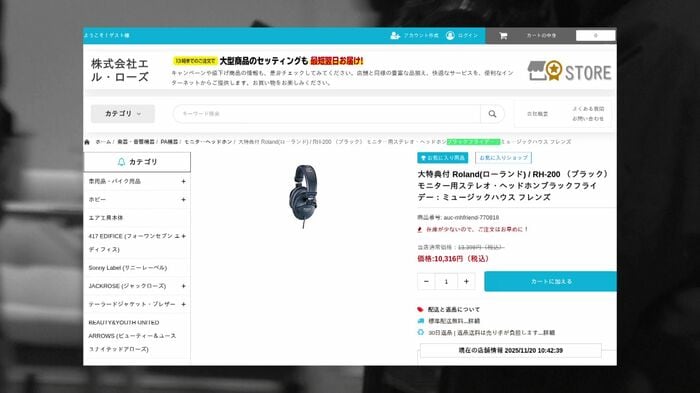

送金しても届かない商品 問い合わせると「うちは無関係」

札幌市に住む50代の会社員の女性は10月、ネットショッピングで詐欺被害にあった。

「お気に入りのグラスがあって、どうしても欲しくてネットで探していた。探していたグラスが1つ5000円だったが、買ったところは“3つで9400円”だった」(被害にあった女性)

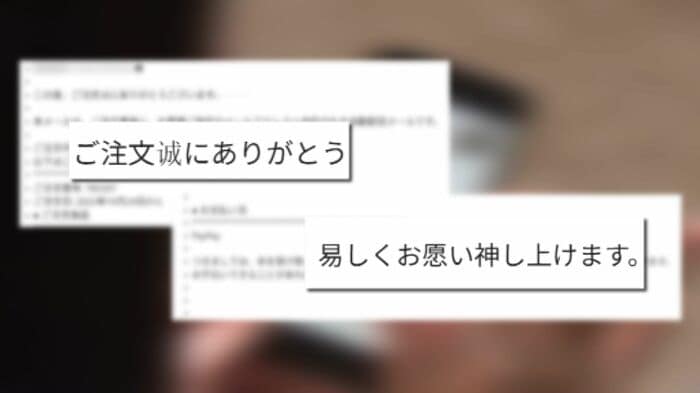

女性は高級グラスが破格だったことで購入を決めたが、決済したあとに来たメールは。

「お支払い法。つきましては、本を受け取って取り残して送信させていただきますのて…」

「日本語の翻訳がおかしくて怪しいと思ったが…」(被害にあった女性)

1週間たっても商品は届かず、女性はサイトに記載されていた販売元に電話したものの、「うちは無関係です」と言われ、初めて詐欺だと気付いた。

「まさか私が引っかかると思っていなかった。買えるのはここしかない、早く買わなきゃという焦りもあって慌ててクリックしてしまった。『このグラスでないとおいしくない』と妙なこだわりがネックだったと反省している」(被害にあった女性)

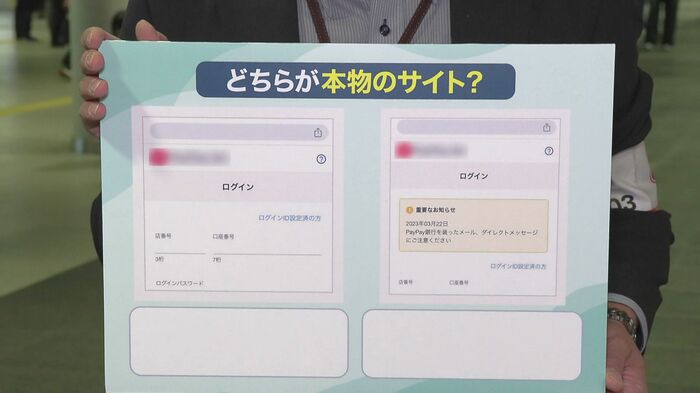

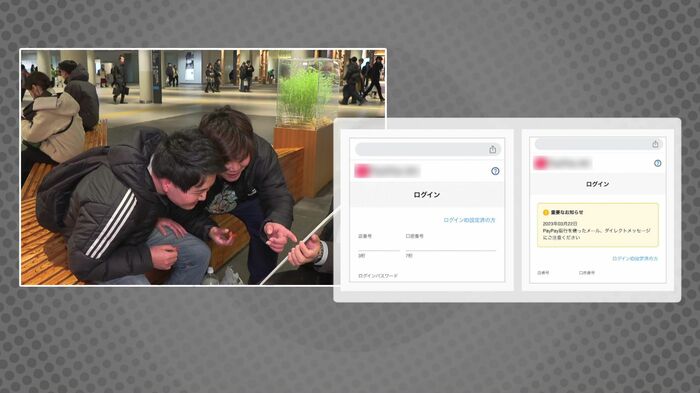

偽サイトや詐欺サイトはすぐに見分けられる?どちらが本物?

では、偽サイトや詐欺サイトはすぐに見分けられるものなのだろうか。

一見似ているこちらのサイトの画像。

どちらが本物か聞いてみた。

「こっちかな」

「わざわざ注意喚起しないと思う。詐欺サイトだったら」

「こんな画面見たことない」

「重要なお知らせが本物かな」(いずれも10代学生)

「重要なお知らせとか“うさんくさく”ない?なんか難しい」(30代会社員)

偽サイトを見分けるのはそう簡単ではない。

しかし、見抜くコツはあるとサイバー犯罪の専門家は話す。

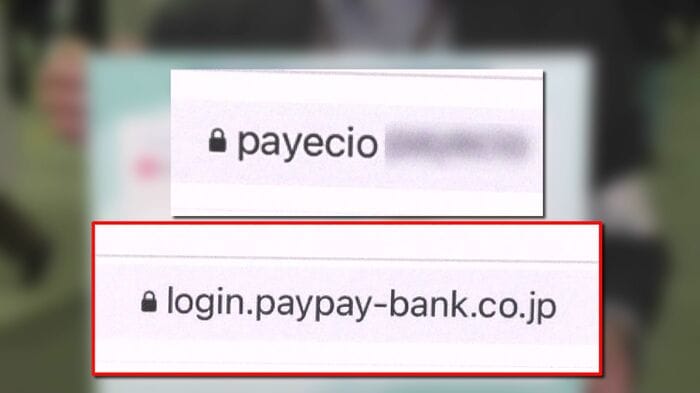

URLをみると正しいサイトかわかる

「公式サイトのURLかどうか見るのが1番いいと思う」(トレンドマイクロ詐欺対策チーフアナリスト 本野賢一郎さん)

そこで、先ほどの画像のURL部分を表示し、もう一度選んでもらった。

「じゃあこっちかな」

「じゃあやっぱりこっちだよ」(70代と50代)

「JPって書いてあるしちゃんとログイン画面ってわかる」(10代学生)

URLをみるとすぐに正しいサイトを選ぶことができた。

しかし、偽サイトの手口は日に日に巧妙になっている。

被害に遭わないための対策は―

被害に遭わないためにどんな対策があるのだろうか。

「よく使うショッピングサイトを決めておくといい。ショップ名で『詐欺』や『口コミ』を検索することも有効」

「(Q:こういう意識を持てば防げるというのは?)ないです、正直ないです。オンラインで取引すること自体がやはり危険性がある、少なくともリスクがあることを把握しながら慎重に取引していく必要がある」(本野さん)

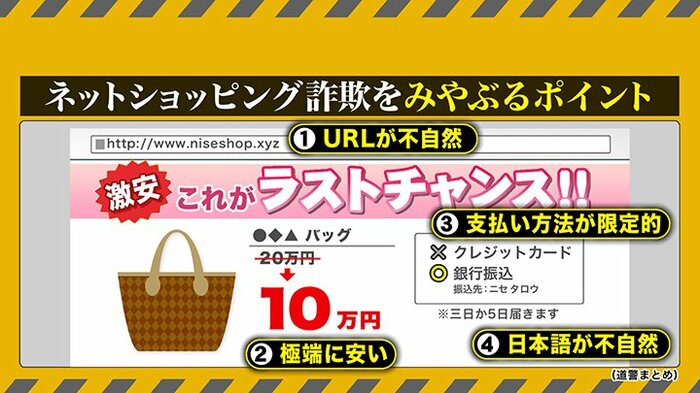

偽サイトを見破るポイントは4点

北海道警による偽サイトを見破るポイントは以下の通りだ。

・URLが不自然

・極端に安い

・支払い方法が限定的

・日本語が不自然

購入を急がせる表示や、個人名義での振込先にも要注意だ。

専門のセキュリティソフトやAIを使った詐欺防止ソフトも登場している。

ブラックフライデーやクリスマスなどを迎えますが、ネットショッピングには十分注意してほしい。