共産党の機関紙「しんぶん赤旗」は自民党派閥の政治資金不記載事件などで独自の報道を行い、存在感を示している。

その赤旗が、自民党と連立政権を組んだ日本維新の会との対決姿勢を強めている。きっかけは赤旗が報じた維新の藤田共同代表が自身の公設秘書の会社に公金を支出していたことに関する記事だ。

FNNは赤旗の内部への取材を通じて、記事に至った経緯、そして赤旗は報道機関なのか、プロパガンダ紙なのかといった論点について迫った。

記者への応募資格は「共産党員」

「ここは多分、赤旗にしかない『党活動部』のページを作っているところだ」

FNNの取材にこう語りながら、オフィスを案内するのは「しんぶん赤旗」日曜版編集長を務める山本豊彦氏だ。

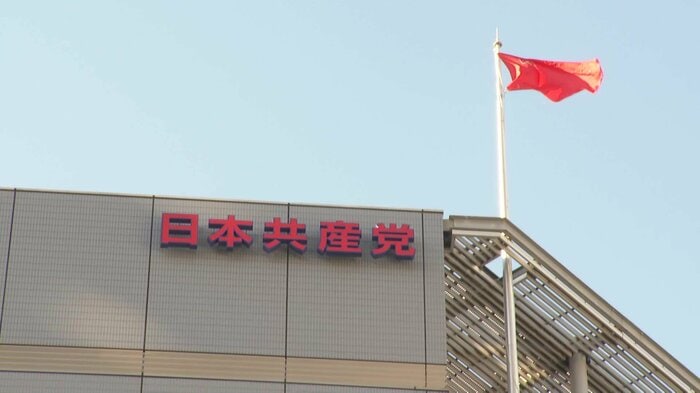

「しんぶん赤旗」は共産党の機関紙で、その編集局は東京・代々木駅近くにある8階建てのビルに入っている。すぐそばには共産党本部も位置している。

創刊は1928年2月で、当時は「赤旗(せっき)」の名称で月2回刊行していたという。

現在は日刊紙と日曜版があり、山本氏が編集長を務める日曜版は調査報道を得意としている。

編集局には他の新聞社と同様に、政治部や社会部、スポーツ部などの部署があるほか、海外にも特派員を派遣している。しかし、他の新聞社にはない赤旗独自の部署もある。それが先述の「党活動部」で、共産党の活動を紹介する紙面を担当している。

さらに、赤旗の記者への応募資格は「日本共産党員であること」だという。その理由について尋ねると、山本氏は次のように説明した。

「日本共産党の機関紙だから、共産党員だということだけだ。それ以上の深い意味もない」

そして、赤旗に入った記者には研修があり、山本氏は、「私が教えたのは取材の『いろは』だ。それは多分、他のメディアと変わらないものだと思う。あとは共産党の綱領、科学的社会主義を学ぶ。これは多分フジテレビさんにはない。赤旗ならではだと思う」と語った。

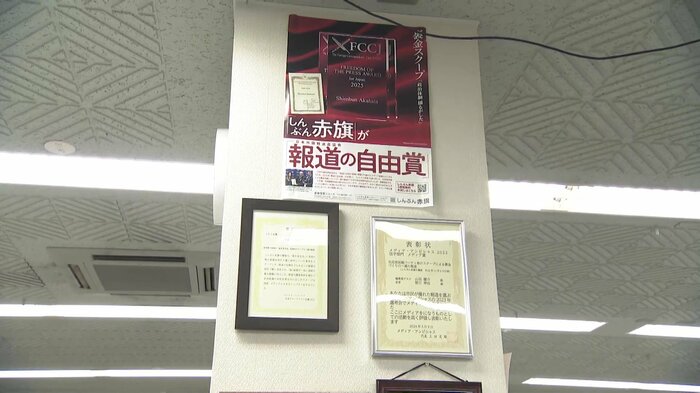

オフィスの一角には様々な賞状も掲げられていた。

赤旗は2019年に表面化した「桜を見る会」の問題や、自民党派閥の政治資金不記載事件をめぐる一連の報道などが評価され、様々な賞を受賞している。

山本氏は「日曜版はスクープを狙うことに力を入れている」と述べた上で、次のように語った。

「私たちが目指しているのは権力の監視というスクープだ。だから桜を見る会、その後の裏金問題も、時の与党や安倍政権がやってきた問題を監視したスクープだ。今回、藤田さんのこともやっているが、維新が新たに連立入りをしたことで、きちんと監視をするという意味でやっている」

維新藤田氏「赤旗の主張は報道でなく政治的主張」

2日付の日曜版では、維新の藤田氏側が、公設第1秘書が代表の会社に対し「ビラ印刷費」などの名目で2017年6月から2024年11月に計約2100万円を支出していたと報じた。

また、支払いの約9割が、国会議員に支給される調査研究広報滞在費などの公金で、会社から公設第1秘書に年720万円の報酬が支払われていたとして、「公金の還流ではないか」と指摘した。

これに対し、藤田氏は4日、記者会見で、「改めて弁護士にも情報を共有した上で相談したが、法的にはどこから切り取っても適正だと確認した」とした上で、次のように表明した。

「『李下に冠を正さず』で、維新がより改革を前に進めていくために、疑念を持たれることは極力、最小化することが必要だということを踏まえて、当該企業への発注は今後はしない」

一方で、報じた赤旗については、「公平性を重視するような報道機関ではない。共産党のプロパガンダ紙だ」と強調し、「記事は恣意的に作られたものだ」と主張した。

さらに、自らのSNSで赤旗の記者の名刺を公開したことについて、「名刺には携帯電話も書かれていたが、携帯電話は消しているし、メールアドレスのドメインも消している。それ以外の番号は公開情報だ」と強調した。

共産党の機関紙である赤旗のあり方については、編集局長が党常任幹部会のメンバーでもあるなど共産党との一体的関係が指摘され、「報道の中立性や政治的な公平性が担保されているのか」と疑問視する声は多い。こうした点について山本氏に尋ねると、次のように強調した。

「日本共産党の機関紙と同時に、権力監視の最強メディアの1つと見ている」

山本氏は、赤旗には機関紙と権力監視のメディアという両方の役割があると主張し、「公平性ではなく、真実をどれだけ追求するかだ」と語った。

そして、共産党の機関紙である赤旗は一般の報道機関とは違うと指摘し、記者の名刺をSNSで公開するなどした、藤田氏の対応に怒りをあらわにした。

「公設秘書側に公金2000万、身内への税金還流になるのではないかと提起したが、別に共産党だからということではないと思う。政党間の戦いだというのは、あの人なりの分断工作だと思っている。本当にそういう意味では卑劣だと思っている」

一方、こうした山本氏の主張について藤田氏に改めて尋ねると、「公平性とかを重視しなくてもいい、政治的主張を展開される、そういう性質のものだ」と指摘した上で、次のように反論した。

「皆さんのようなメディアでは公平性を担保しなければいけない。そういうものを重視して報道される。赤旗の主張というのは報道でもなく、政治的主張であり、それ以上でも以下でもない」

赤旗の購読者数が減少「お金出して読んでもらえる記事を」

独自の報道を続ける赤旗については、官民に幅広い情報網を有していると見る向きもある。

山本氏に今回、報道に至ったきっかけについて尋ねると、ある事件に関する取材に言及した。それは8月に、当時、参院議員だった石井章被告が東京地検特捜部による強制捜査を受けた事件だ。

当時、維新に所属していた石井被告は、国から支払われる秘書給与を詐取していた疑いがあるとして強制捜査を受け、議員辞職し、その後、在宅起訴されている。

山本氏は次のように説明を続けた。

「秘書は原則兼業禁止だが、議員が認めた場合は兼業届として出せばよいとなっている。うちの記者がその兼業届を見に行った。その時に他の社だと、石井前議員に関係があるところだけを見て帰ってくるが、うちの記者は結構真面目で、全部見てきた。

維新の方は兼業が多いということで、その兼業届にはそこから報酬を受けていれば企業名を書く。そんなことはないと思って、その企業名で収支報告書を検索していったら、仕えている先生のところから政治資金が出ているのではないかと驚いた。そこが出発点だ」

そして、こうした赤旗独自の報道が及ぼす影響について、次のように語った。

「今、活字メディアは大変な状況で、その中でどうやって読んでいただくのか。基本的にはよい記事を書いていくしかない。同時に、紙とともに電子版も伸ばしていく。特に藤田さんの問題などが出ると結構、増える」

赤旗は今、購読者数の減少という問題に直面している。

赤旗の購読者数は日刊紙と日曜版を合わせて1980年の355万人がピークで、2024年1月には85万人にまで落ち込んだ。

赤旗の購読料などの事業収入は共産党の収入の約8割を占める。 それによって、共産党は、国民の税金から拠出される政党交付金や企業・団体献金を受け取らずに党を運営することができている。赤旗の購読者数が減れば、それだけ党の財政状況が厳しくなるのは間違いない。

山本氏は購読者数が減少した原因について、「活字離れは実際あって、どこの新聞も減っている。多分、新聞はどこの社も年齢層は高いと思う。共産党も高齢化している面がある。若い人は、ニュースについてはネットやスマホで見ればよいとなっているのではないか」と分析した上で、今後の展望について次のように語った。

「藤田氏の問題というのはどこの新聞もやっていない。うちしかやらないものをきちんとやっていこうと思っている。それでお金を出して読んでもらえる。お金を出すだけの意味のある記事を出していかなければいけない」

維新との対立が激化する赤旗は、3年後には創刊100周年を迎える。

今後どのような記事を出していくのか、そして購読者数減少などの直面する課題に向けてどのように取り組んでいくのか、注目が集まる。

(フジテレビ政治部 野党担当キャップ 木村大久)