富山県内でのクマ出没件数が971件に達し、過去10年で最も多くなっている。人身被害も発生するなど深刻な状況の中、クマの生態研究者とベテラン猟師が語る対策には明確な違いが見えてきた。

急増するクマ出没、その背景にあるもの

「これまでの大量出没、今年の準大量出没の年でも、すべての引き金は秋のドングリ、ブナ、ミズナラ、コナラの豊作、凶作によって、(クマの)出没が繰りかえされている」

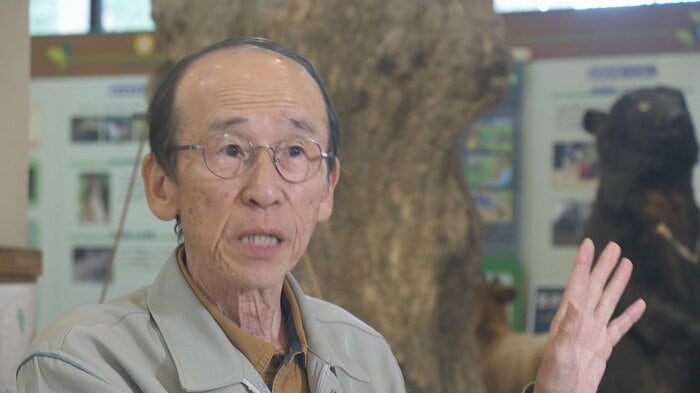

長年クマの生態を研究してきた県自然博物園ねいの里の赤座久明さんは、今年のクマ出没急増の最大の要因はエサとなるドングリなどの木の実の不作だと指摘する。

一方で、富山市旧八尾町大長谷地区の猟師、石黒木太郎さんは違う見解を示す。

「狩猟を始めた10年前に比べれば、明らかにクマが増えたと思う」

石黒さんは1年間に仕留める野生動物はクマを含め100頭にのぼるベテランだ。石黒さんの視点からは、猟師の減少など様々な要因が絡み合い、クマの個体数そのものが増加していることが問題だという。

実際、県によると県内のクマの個体数は2009年の推定740頭から昨年は1450頭と、約2倍に増加している。同様にイノシシの個体数も10年前の倍近くになっているという。

エサをめぐる競争が激化

「イノシシはドングリが大好きで、クルミも食べる。クマもクルミが大好き」と石黒さんは説明する。「そのエサをすごく競争している意味もあるので木の実が不作、さらに食べる動物の数も増えている」

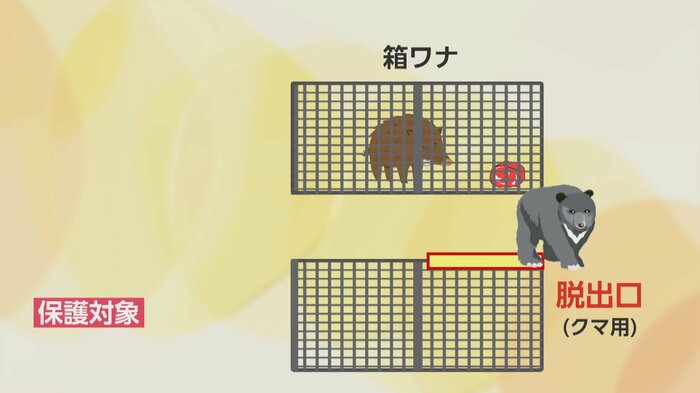

さらに石黒さんは、イノシシ対策として県が推進している箱ワナの設置が、意図せずクマを人里に引き寄せる要因になっていると指摘する。

「餌付けしてしまったということになると思う」「クマは保護対象動物なので、イノシシの檻の中に入ってもクマだけ出られるように上に四角い穴が空いている。そこから出て行く」

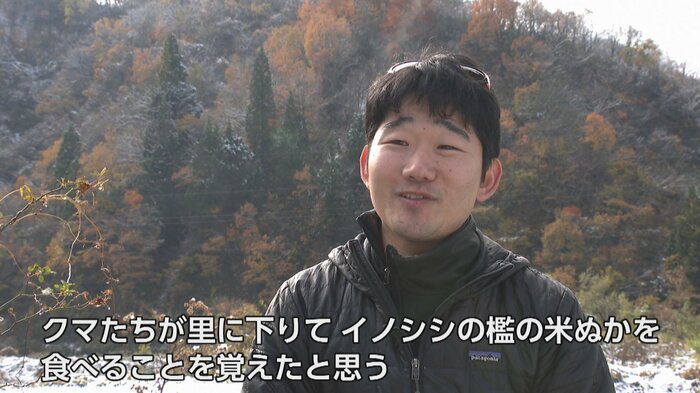

「クマたちが里に下りて、イノシシの檻の米ぬかを食べるということを覚えたと思う」

このように学習したクマが食料を求めて人里へ下りてくるようになり、庭先の柿の木に集まるクマが増えているという。

柿の木伐採の是非をめぐる議論

こうした状況に対し、ねいの里の赤座さんは人身被害を防ぐため不要な柿の木の伐採を提案し、各地域で伐採を手伝ってきた。

「2019年の秋には、78本の柿の木をみんなで協力して、村の中の食べない柿を全部処分した。それ以来、クマの気配が全然ない、つまり食べるものがない所にクマは出てこない」

一方、ハンターの石黒さんは柿の木伐採策に反対の立場を取る。

「柿を切れという政策に反対」「お腹の空いたクマが下りてきて、里山の柿の実を食べようと、里の柿がなかったら、どこにいく?柿の木は海まである、切るなら海側から全部切らないといけないと思う」

さらに石黒さんは「柿がクマの趣向品で、柿を味わいに来ているなら柿をなくせば帰ってくれるかもしれないが、クマたちはお腹空いているので、柿がなくなれば他の物を食べる」と警鐘を鳴らす。

長期的視点での対策が必要

赤座さん自身も、柿の伐採だけではクマの出没を防ぐ根本的な解決にはならないと認めている。その上で、人とクマとの住み分けを図る総合的な対策の必要性を訴える。

「柿の木の伐採だけで解決するとは思っていない」「集落の周りの森の環境を利用していた森のような状況に近づける。河川敷の草原も動物の移動ルートを提供してしまっているから、きれいに片付ける方法を考えなければならない」

11月21日も富山市大沢野地域の柿の木にクマとみられる爪痕が見つかるなど、クマ出没の兆候は続いている。専門家とハンターという立場の違いから見える視点の相違はあるものの、人とクマが共存できる環境づくりという課題は共通している。

県内のクマ出没が過去最多を記録する今、短期的対策と長期的な環境整備の両面から、より効果的な対策の検討が急がれている。

(富山テレビ放送)