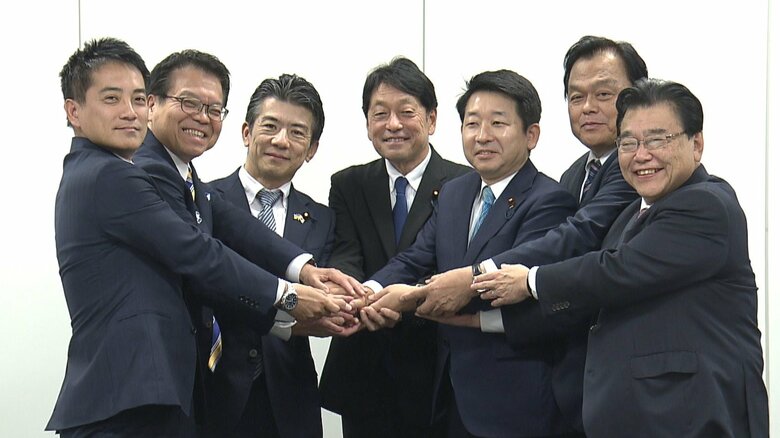

自民党、立憲民主党など与野党6党は、税制実務者協議で、ガソリン税の暫定税率を12月末に廃止することで合意した。焦点となっていた代替財源の確保についての結論は先送りした。

補助金投入で段階的に

ガソリン税の暫定税率は12月31日に廃止され、1リットルあたり25.1円の上乗せ分がなくなる。ガソリンには現在、1リットルあたり10円の補助金が投じられているが、廃止までの移行措置として11月13日から2週間ごとに約5円ずつ段階的に増やして価格を引き下げていき、12月11日には、暫定税率分がなくなるのと同じ水準になるようにする。

軽油引取税も、1リットル=17.1円となっている暫定税率が2026年4月に廃止される。

11月27日には暫定税率廃止時と同じ水準にまで価格が引き下がるよう、補助金が投入されていく。

世帯の負担軽減7600円

ガソリン税・軽油引取税の暫定税率廃止は、高市政権が掲げる物価高対策の大きな柱だ。

第一生命経済研究所の新家義貴シニアエグゼクティブエコノミストの試算によると、1リットル=10円の補助金が投入されている現在の水準と比べた場合、ガソリン暫定税率廃止により、消費税分も含めて17.6円分の価格引き下げにつながり、家計の負担軽減額は1世帯当たり年約7600円となる。この試算は自動車を持っていない世帯も含んだもので、自家用車を保有している世帯に限れば恩恵はさらに大きくなる。

日銀は、ガソリンの暫定税率廃止が、生鮮食品を除く消費者物価を、前年比で0.2%程度押し下げる効果があると見込んでいる。

飲食料品などの値上げの理由として、物流コストの増加を上げている企業も多い。軽油に頼る運送業界は、1リットルあたり1円の燃料費の上昇が約150億円の負担増をもたらすと訴えてきた。暫定税率がなくなれば、物流費抑制につながって、店頭に並ぶ商品への価格転嫁の動きが抑制されていくことが考えられる。

地方と都市部の恩恵の差

一方で、もたらされる恩恵の地域差も大きくなりそうだ。

ガソリンへの支出額は、地域によって異なり、自家用車を使う頻度が高い地方と、公共交通機関の利用が多い大都市部とでは、暫定税率廃止による負担軽減効果に、顕著な違いが生まれる可能性がある。

都道府県庁所在市別の試算では、1世帯あたりの負担減額は、鳥取市で最も大きくなり、年1万1700円程度になるのに対し、東京都区部では2300円程度にとどまるとされ、その差は9000円を超える。

大きな課題となるのは、財源の確保だ。年1.5兆円とされる税収減の穴埋め策について、与野党6党協議では、結論が出なかった。代替財源として、特定の条件を満たした企業の法人税を減らす「租税特別措置」や、一部の高所得者層の税負担の見直しを例示したものの、結論を年末に先送りした。

代表的な租税特別措置のひとつである「研究開発税制」は、大手の一部業種へのメリットの偏りなどが指摘されているが、縮小した場合、投資環境に影響する可能性がある。

高所得者の負担増をめぐっても、金融所得課税が選択肢に上がるが、どの所得水準で線引きするのか、調整がスムーズに行かないケースも予想される。

EV普及が進まなくなるおそれ

さらに、暫定税率廃止は、ガソリン消費の増加につながることで、脱炭素化への取り組みに逆行しかねない。

政府は、2050年に温室効果ガス排出量を実質ゼロにする目標を掲げているが、国立環境研究所の試算では、暫定税率廃止により、2030年の国内の二酸化炭素(CO2)排出量は、運輸部門で360万トン、全部門で610万トン増加する。

ガソリン車の使用が増えることを通じ、EV(電気自動車)などエコカーの普及が進まなくなる懸念が出ている。

責任ある積極財政は

自動車関連税制全体の見直しの必要性も指摘されるなか、与野党6党の合意文書では、安定財源の確保について、「道路インフラ保全の重要性、CO2削減目標との関係に留意しつつ、今後1年程度をめどに結論を得る」とするにとどめた。

高市政権が掲げる「責任ある積極財政」は、ガソリン減税をどう決着させるかが大きな試金石だったが、財源確保のグランドデザインが描けないままとなっている。

(フジテレビ解説副委員長 智田裕一)