町中を進む八坂神社の神輿。町から神社に帰っている。

この祭りで、最も大事な神事「神輿渡御(みこしとぎょ)」に奉仕することを、特別に許された人たちがいる。

祭りの“真髄”を守る思いを取材した。

■祇園祭の“真髄” 「神輿渡御」

京都の夏の風物詩・祇園祭。祇園囃子が鳴り響き、豪華絢爛な山鉾が街を彩る。

しかし、伝統の祭りの“本当の主役”それは…八坂神社の神様をのせた神輿が街を練り歩く、「神輿渡御」。

平安初期、疫病をしずめるために始まった祇園祭。

「神輿渡御」こそが、祭りの“真髄”だ。

この行列を神様のお宝とともに先導するのが、“お宮の本に住まう氏子たち”。「宮本組」だ。

■「宮本組」 神様の宝を持つことができる存在

7月1日。祭の安全を祈願し、祇園祭は始まる。

原悟組頭:いつも言うとおりに、お宝は自分の命より大切だと思って、扱ってください。これは宮本組の誇りであるというお祭りですので、気を引き締めてやってください。

1カ月にわたって行われる祇園祭。

その中でも、宮本組にのみ許されたご奉仕がある。

それは、神様のお宝「御神宝」や、神輿渡御の開催を命じる勅使がかかれた勅板を持ち、神輿を先導すること。

原悟組頭:『自分の命かける』って、古臭い言い方なのかもわかんないですけど、でも神様の宝だから。

(Q.命かけるとどう?)

原悟組頭:楽しいです。そのお宝を持たせてもらえるのは、うちの宮本組だけやということは、ちゃんと伝えています。

■「昔から大事にされてきたものを残す」 恩返しの気持ちで祭りを支える

組員の1人、今西善也さん。

宮本組は、八坂神社のお膝元、祇園町で代々暮らす旦那たちの集まり。今西さんも300年以上続く、和菓子屋の15代目当主だ。

今西善也さん:祇園さんのおかげで商売とか生活ができるっていうことなので、恩返しっていったらおかしいけど、できる限りお手伝いをしたい。

組頭だった父の後を追い、今は副組頭を務める。

今西善也さん:昔から大事にされてきたものを、きちんと後に残していく。いつも通りやるだけなんですけどね。暑いしみんな無事に終わったら、良かったなと思えるような祭りにしたい。

■担い手が減る課題 ボランティアで外国人留学生も参加「尊敬の気持ちで参加する」

神輿渡御の一週間前。組員たちは神輿が通る町を清掃する。

「こういう銀紙とかが一番あかん」

「今までずっとしゃべってたのに」

鴨川からくみ上げるのは、神輿を清めるための神事「神輿洗い」で使われるご神水だ。

この時も先導を務めるのは、宮本組。

神輿の準備も終わり、町の人たちの志気も高まる。

代々祇園の人たちで構成されてきた宮本組だが、地元を離れる人が増えるにつれ、担い手が減ってきた。

そこで3年前からボランティアを募集。

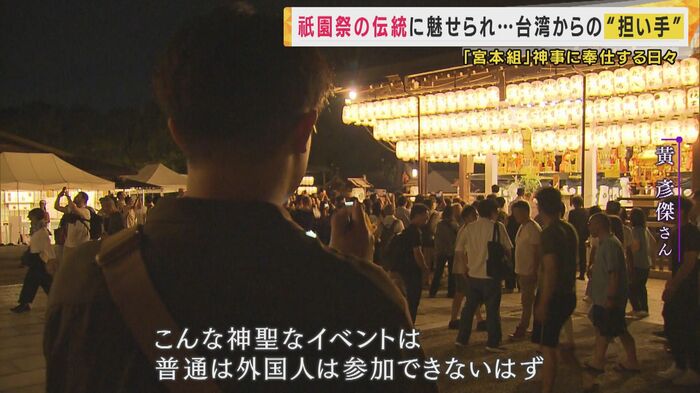

台湾からの留学生、黄げん傑さん(21)は、日本の伝統に魅せられ祭りへの参加を決めた。

祭りの歴史と自分たちの役割を教わる勉強会。翻訳アプリを使ってついて行こうとするが…。

黄げん傑さん:難しい。翻訳アプリは良くない。

それでも祭りについて学ぶため、神事に足を運ぶ。

黄げん傑さん:古い伝統が今でも存在するのはすごいと思う。こんな神聖なイベントは、普通は外国人は参加できないはず。尊敬する気持ちで参加する。

■本番に向け高まる士気

17日、雨が降りしきる中、山鉾巡行が行われた。

夕方、雨も上がり宮本組は八坂神社に集まる。

黄さんが御神宝の取り扱いについて教えてもらう。

宮本組 組員:地面に置いたらあかん。草履の上とかに置く。

黄げん傑さん:地面はだめ、OK。

今西さんが組員に声をかける。

今西善也さん:めいいっぱい叩いてくれたらいいし。

■「楽しい」「気持ちいい」 町の人をつなぐ神事

午後6時、宮本組だけが持つことを許された御神宝を携え、神輿渡御が始まる。

町の人:こういうことで、みんなが一致団結して、楽しみもあるし、ありがたみもある。

今西善也さん:気持ちいいもんですよ。神さんの行列やし。その中の一員として参加しているのは、誇り高いことだと思うので。

黄げん傑さん:いい雰囲気、みんな一生懸命で、自分の力で人を助ける感じ。楽しかった、友達もつくった。

■「気持ちが広がればうれしい」 1000年以上続く伝統を受け継ぐ思い

氏子地域を回った神輿は、およそ1週間、街の中にまつられる。

今西善也さん:無事に終わったことで、ちょっとほっとしています。僕たちだけのお祭りではないので、色んな人に見ていただいているので、そういう気持ちが広がれば、僕たちもうれしいです。

京都の人々が守ってきた1000年以上続く伝統。

「命をかけて祭りにご奉仕する」

男たちの思いは、これからも受け継がれていく。

(関西テレビ「newsランナー」2025年7月24日放送)