プレスリリース配信元:アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長 永井歩)は、ブレインデコーディングに関する技術領域において、弊社の所有するイノベーションデータベース(論文・特許・スタートアップ・グラントなどのイノベーション・研究開発情報)を網羅的に分析し、動向をレポートとしてまとめました。

ブレインデコーディング技術とは

ブレインデコーディング(Brain Decoding)技術とは、脳活動から生じる電気信号や血流変化などの生体信号を計測・解析し、思考や意図、感情などの内的状態を推定・解読する技術の総称です。脳波(EEG)、機能的磁気共鳴画像法(fMRI)、皮質脳電図(ECoG)、単一ニューロン記録などの計測手法をもちいて、脳活動パターンから運動意図、視覚的注意、言語理解、記憶状態などを読みとることが目的です。

この技術は1970年代における初期のブレイン・コンピュータ・インターフェース(BCI)研究にはじまり、1990年代に機械学習による脳活動の解析手法が確立されて以降、急速に進歩しています。とくに2010年代以降は深層学習の発達により、従来は困難であった複雑な脳活動パターンの解読が可能となり、医療・福祉分野から一般消費者向けアプリケーションまで幅広い応用展開が期待されています。

ブレインデコーディング技術に関する主要な応用領域には、以下があります。

- 医療・リハビリテーション:脳卒中患者の運動機能回復支援、てんかん発作予測、うつ病診断支援、認知症早期発見など

- 福祉・支援技術:ALS患者向けコミュニケーション支援、四肢麻痺患者の義肢制御、視覚障害者向け代替視覚システムなど

- ヒューマン・マシン・インターフェース:思考による機器操作、脳波制御ゲーム、注意集中状態モニタリング、感情認識システムなど

- 研究・解析ツール:認知機能評価、学習効果測定、マーケティングリサーチ、意思決定プロセス解明など

本レポートでは、アスタミューゼ独自のデータベースを活用し、特許や論文、グラント(研究プロジェクト)における「ブレインデコーディング」に関連する技術動向を分析します。

ブレインデコーディング技術に関連する特許の動向

アスタミューゼの保有する特許データベースから、「ブレインデコーディング」、「脳信号解読」、「ニューロデコーディング」などの特徴的なキーワードを要約にふくむ特許母集団8,598件を抽出し、文献にふくまれるキーワードの年次推移から近年進展のある技術要素を特定する「未来推定」分析を実施しました。キーワードの変遷を把握することで、ブームが去った技術やこれから脚光をあびる技術を定量的に評価し、それぞれの要素技術に対する技術ステータス(黎明・萌芽・成長・実装)を予測する分析です。

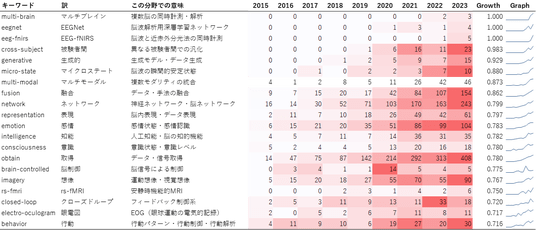

2015年以降に出願されたブレインデコーディング技術関連特許のキーワードの年次推移を図1に示します。

図1:ブレインデコーディング技術に関連する要約に含まれるキーワードの年次推移(2015年~2023年)

成長率(Growth)は、2015年以降の文献中における出現回数と、2020年以降の文献中における出現回数の比で定義されます。値が1に近いキーワードほど直近の出現頻度が高く、近年注目されているキーワードとみなせます。

成長率の高いキーワードの中から注目すべきキーワードを紹介します。

- multi-brain(マルチブレイン):複数の脳から同時に信号を取得し、集団知能や協調制御を実現する技術。複数人の脳活動を統合して、より高度な意思決定や制御システムを構築する研究が注目されている

- cross-subject(被験者間):個人差を超えて汎用的に適用可能なデコーディングモデルの開発。個人の脳活動パターンの違いを吸収し、異なる人でも使用可能なユニバーサルなBCIシステムの実現を目指す技術

これらのキーワードの急伸は、従来の個人特化型システムから、より汎用性と拡張性を持つブレインデコーディングシステムへの技術発展をしめしています。

つづいて、特許出願数の国別動向です。企業や研究機関の出願する特許の傾向には、社会実装が近い、あるいはすでに実装済みである技術と関連する短中期の様相が反映されます。

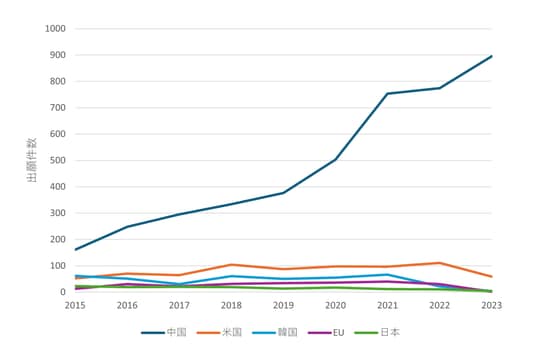

ブレインデコーディング技術に関連する特許の国別出願件数の年次推移が図2です。なお、特許データは出願から公開までにタイムラグが存在するため、2023年までの集計値となります。

図2:ブレインデコーディング技術に関連する特許の国別出願件数の年次推移(2015年~2023年)

特許出願数の国別分析では、中国でもっとも多くの特許が出願されており、2019年以降急激な増加傾向をしめしています。これは中国政府の「脳科学・脳型研究計画」(2016年開始)による積極的な研究開発投資の結果と考えられます。続いて米国、韓国、EU、日本の順となっています。

中国では医療機器メーカーや大学による実用化志向の特許出願が多く、コンシューマー向けブレインデコーディングデバイスの開発が活発化しています。

ブレインデコーディング技術に関連する論文の動向

企業や研究機関の発表する論文は、研究開発段階にあり特許と比較して社会実装までに時間を要する技術の中長期的動向を反映します。

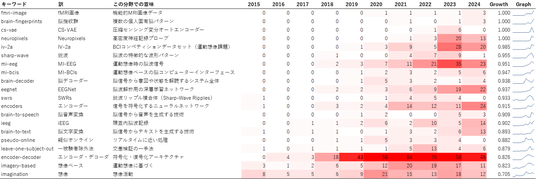

特許分析と同様に、ブレインデコーディングと関連する特徴的なキーワードをふくむ論文母集団12,289件を抽出しました。2015年以降に出版されたブレインデコーディング技術に関連する論文の概要にふくまれるキーワードの年次推移が図3です。

図3:ブレインデコーディング技術に関連する論文概要に含まれるキーワードの年次推移(2015年~2024年)

2015年以降の論文では、以下のような先進的技術に関するキーワードが増加傾向にあります。

- neuropixels:超高密度電極アレイによる大規模ニューロン活動の同時記録技術。従来は数十チャンネルの計測が限界だったが、この技術により数千チャンネルでの同時計測が可能となり、より詳細な脳活動パターンの解読を実現する

- CS-VAE(Cross-Subject Variational Autoencoder):被験者間の個人差を吸収する変分オートエンコーダ/デコーダ。個人特化型の制約をこえた汎用的なデコーディングモデルの構築手法

- brain-to-speech:脳活動から直接音声を生成する技術。発話意図の脳信号から音響特徴を推定し、合成音声として出力するシステム

- brain-to-text:脳活動から直接テキストを生成する技術。文字や単語レベルの思考を脳信号から読み取り、文章として出力するシステム

これらの技術は、従来の運動制御中心のBCIから、高次認知機能(言語、記憶、注意)の解読へと応用範囲が拡大されつつあることを示しています。

図4は国別の論文出版件数です。

図4:ブレインデコーディング技術に関連する論文の国別出版件数の年次推移(2015年~2024年)

米国と中国が突出しており、両国とも継続して増加しています。米国では大学と民間企業の連携により基礎から応用まで幅広い研究が展開され、中国では政府主導の大規模研究プロジェクトによる集中的な成果創出が進んでいます。

ブレインデコーディング技術に関連するグラントの動向

続いて、グラント(競争的研究資金)配賦額の動向分析です。企業や研究機関に賦与されるグラントは、研究計画段階にあり、特許や論文と比較して社会実装にさらに長い時間が必要な技術と関連する長期の様相が反映されます。特許と論文の分析と同様に、ブレインデコーディングに関連する特徴的なキーワードをふくむグラント母集団455件を抽出しました。2015年以降のブレインデコーディング技術に関連するグラントの要約にふくまれるキーワードの年次推移が図5です。

図5:ブレインデコーディング技術に関連するグラントに含まれるキーワードの年次推移(2015年~2024年)

2015年以降のグラント分析では、以下のキーワードが注目です。

- brain-decoder:汎用的な脳信号解読システムの開発。多様な脳活動パターンに対応可能な統合的デコーディングプラットフォームの構築

- iBCI(invasive Brain-Computer Interface):侵襲型ブレイン・コンピュータ・インターフェース。外科手術により脳表面や脳内に電極を設置し、高精度な信号取得を行うシステム

これらのキーワードの増加は、脳波の解読技術向上にむけて一定のグラント資金が動いていることをしめしており、実用的なブレインデコーディングシステムの実現にむけた研究投資が活発化していることがわかります。

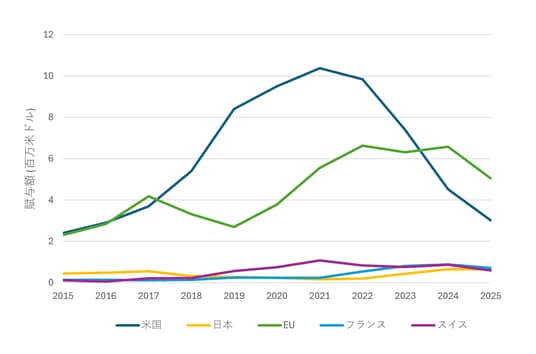

つづいて、グラントの件数および配賦額です。ブレインデコーディング技術に関連するグラントの国別の件数推移が図6、配賦額の推移が図7です。中国はグラントデータの開示状況が年次により大きく異なり、実態を反映しない可能性が高いことから除外しています。また、公開直後のグラント情報はデータベースに格納されていない場合があり、直近の集計値については過小評価されている可能性があります。

図6:ブレインデコーディング技術に関連する国別のグラント件数の年次推移(2015年~2025年)

図7:ブレインデコーディング技術に関連する国別のグラント配賦額の年次推移(2015年~2025年)

グラント件数では、メインは米国です。国立衛生研究所(NIH)のBRAINイニシアチブ(2013年開始)により年間約4億ドルの研究資金が投入されており、EUでもHorizon 2020/Horizon Europeプログラムを通じた大規模投資が行われています。

日本も微増傾向にあり、特に内閣府の戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)や科学技術振興機構(JST)による支援が継続されています。

グラント賦与額では、米国とEUが多くなっています。

ブレインデコーディング技術に関連するスタートアップ企業の事例

ブレインデコーディング技術分野では、大手テック企業に加えて多数のスタートアップ企業が革新的な技術開発と積極的な資金調達を展開しています。以下に、近年注目される主要スタートアップ企業を紹介します。

- Synchron

- - https://synchron.com/

- - 所在国/創業年:オーストラリア・米国/2016年

- - 事業概要:血管を通じて脳に到達する「Stentrode」デバイスを開発。開頭手術を必要としない低侵襲アプローチにより、麻痺患者がデジタル機器を思考でコントロール可能。2025年5月にAppleと正式に協業を発表し、独自のBCI HIDプロトコルによりiPhone、iPad、Apple Vision ProなどのApple製品を脳信号で直接制御するシステムを開発。ステント技術を応用した「Stentrode」は血管壁に固定され、長期安定性を確保できる。Bluetooth経由でのワイヤレス通信により、患者の日常生活における利便性を向上。

- Precision Neuroscience

- - https://precisionneuro.io/

- - 所在国/創業年:米国/2021年

- - 事業概要:元Neuralink共同創設者のBen Rapoport博士が設立。髪の毛より薄い「Layer 7 Cortical Interface」を開発。1,024個の電極を搭載した柔軟なフィルムが脳表面に適合し、脳組織を損傷することなく高解像度の神経データを取得する。脳組織に侵入しない表面設置型で、手術リスクを大幅に低減。

- Blackrock Neurotech

- - https://blackrockneurotech.com/

- - 所在国/創業年:米国/2008年

- - 事業概要:2004年から人間への脳インターフェース移植を開始している業界のパイオニア。シリコン基板上に96 - 128個の微細電極を配列したNeuroPort Arrayシステム(Utah Array)により、患者の食事、飲水、メール送信、ロボットアーム操作を思考のみで実現する。最大90文字/分のタイピング速度と62語/分の思考解読速度を達成。次世代Neuralaceでは柔軟な材料を採用することで脳組織との適合性を向上させ、長期間の安定した信号記録を可能にする高密度電極配置技術を確立する。

- Neuralink

- - https://neuralink.com/

- - 所在国/創業年:米国/2016年

- - 事業概要:「Telepathy」システムにより、髪の毛より細い64本のスレッドに1,024個の電極を搭載し、重度の麻痺患者が思考のみでコンピュータや物理デバイスを操作可能。現在5人の患者が移植済み。脳組織に直接電極を埋め込む侵襲型アプローチで高帯域幅のデータ転送を実現する。将来的には「Blindsight」による視覚回復も目指す。

- Kernel

- - https://www.kernel.com/

- - 所在国/創業年:米国/2016年

- - 事業概要:「Kernel Flow」とよばれる光ベースセンサーを用いて、神経活動に関連する血流動態を高速・高解像度で測定し、外科手術を必要としない安全で非侵襲的な脳活動解読技術を開発。ウェアラブル型で脳信号をスキャンし、個別の脳の変化ニーズに対応できるシステムを研究者と医師の両方に提供する。

- BrainCo

- - https://brainco.tech/

- - 所在国/創業年:米国/2015年

- - 事業概要:AIを用いて脳活動を解読するウェアラブル・ニューロヘッドセットを開発。ニューロフィードバック技術により、集中力、リラクゼーション、リハビリテーションをサポートし、義肢制御も可能とする。特許取得済みの脳トレーニング技術により、認知能力と全体的な健康状態の向上を目指す。

ブレインデコーディング技術に関連する技術動向のまとめ

本レポートでは、ブレインデコーディングに関連する特許、論文、グラントのデータベースにもとづき、年次推移動向の分析および具体的な事例の抽出をおこないました。

特許分析からは、個人特化型から汎用型システムへの技術発展が顕著に読みとれます。とくに「multi-brain」や「cross-subject」といった技術の成長は、従来の個別最適化アプローチから、より実用的で拡張性のあるシステム開発への移行をしめしています。中国の特許出願急増は、同国の積極的な産業政策と実用化志向の研究開発を反映しています。

論文分析からは、高次認知機能の解読技術が研究の主要トレンドとして浮上していることがわかります。「neuropixels」による超高密度計測や、「brain-to-speech」「brain-to-text」による直接的な意思疎通技術は、ブレインデコーディングの応用範囲を飛躍的に拡大する可能性があります。そして、米国と中国の激しい競争により、この分野の技術進歩が加速しています。

グラント分析からは、実用的なシステム実現にむけた継続的投資が確認できます。とくに「brain-decoder」や「iBCI」への資金配分は、基礎研究から実用化段階に移行していることをしめしており、近い将来の社会実装が期待されます。日本の着実な投資増加も、この分野での競争力維持にとって重要な要素となっています。

これらの分析結果を総合すると、ブレインデコーディング技術は現在、基礎研究段階から実用化段階への転換期にあると判断されます。技術的課題である個人差の吸収、リアルタイム処理、長期安定性の向上が着実に解決されつつあり、2030年代において医療・福祉分野での本格的な社会実装が予想されます。

また、汎用化技術の進展により、従来の医療用途を超えて、教育、エンターテインメント、労働支援などさまざまな分野への展開が期待されます。ブレインデコーディング技術は人間とコンピュータの相互作用を根本的に変革する基盤技術として発展していくことでしょう。

著者:アスタミューゼ株式会社 大竹 隼 修士(理学)

さらなる分析は……

アスタミューゼでは「ブレインデコーディング」に関する技術に限らず、様々な先端技術/先進領域における分析を日々おこない、さまざまな企業や投資家にご提供しております。

本レポートでは分析結果の一部を公表しました。分析にもちいるデータソースとしては、最新の政府動向から先端的な研究動向を掴むための各国の研究開発グラントデータをはじめ、最新のビジネスモデルを把握するためのスタートアップ/ベンチャーデータ、そういった最新トレンドを裏付けるための特許/論文データなどがあります。

それら分析結果にもとづき、さまざまな時間軸とプレイヤーの視点から俯瞰的・複合的に組合せて深掘った分析をすることで、R&D戦略、M&A戦略、事業戦略を構築するために必要な、精度の高い中長期の将来予測や、それが自社にもたらす機会と脅威をバックキャストで把握する事が可能です。

また、各領域/テーマ単位で、技術単位や課題/価値単位の分析だけではなく、企業レベルでのプレイヤー分析、さらに具体的かつ現場で活用しやすいアウトプットとしてイノベータとしてのキーパーソン/Key Opinion Leader(KOL)をグローバルで分析・探索することも可能です。ご興味、関心を持っていただいたかたは、お問い合わせ下さい。

コーポレートサイト:https://www.astamuse.co.jp/

お問合せフォーム:https://www.astamuse.co.jp/contact/

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ

データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。