万博会場で定着するエスカレーターの2列並び

大阪・関西万博で、関係者を含めた来場者数が500万人を突破した。そこで目につくのが、エスカレーターのマナーだ。

テーマは「万博エスカレーターで2列並びが定着 ソレってどうなの?」だ。

万博会場の人気スポット、大屋根リングに向かうエスカレーターを利用する皆さんは、片側を開けず立ち止まっている。利用されている皆さんに、何故「2列並び」しているのか聞いた。

来場者:

止まってくれた方が景色が見られるからいい。止まって写真撮りたい。

取材班:

普段はどうですか?

来場者:

子供と一緒にいるときは歩かないが、一人の時は歩きます。

来場者:

2列で立ち止まった方が早いと思います。この間、東京に行ったとき、右側の方に乗っちゃったので必死になって上の方に上がってた。「止まってよ!」と思いました。

同じ大阪市内でも、大阪駅ではエスカレーターを歩いて登る人がいるのに、万博会場では立ち止まっている。

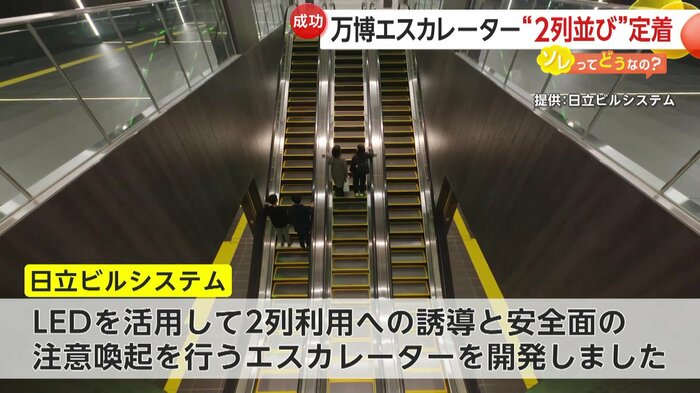

実は、万博会場の最寄り駅の「夢洲駅」では、「片側空け」防止の新しい機能を搭載したエスカレーターが登場している。

LEDライトを活用し立ち位置を照らしたり、段差を強調したりすることで、人が立ち止まりやすいように設計されているという。

開発したメーカーに目的を聞くと、こんな答えが返ってきた。

日立ビルシステム:

多くの来場者が訪れる万博期間中、ホーム内の人の滞留を抑止し、スムーズかつ安全にエスカレーターを利用できる仕組みが必要だということで、LEDを活用して、2列利用への誘導と安全面の注意喚起を行うエスカレーターを開発しました。

その効果が出ているのか、多くの人は立ち止まってエスカレーターを利用している。

「片側空け」はいつから始まったのか、エスカレーターの文化などを研究している江戸川大学の斗鬼名誉教授に聞いた。

江戸川大学・斗鬼正一名誉教授:

エスカレーターの片側空けが始まったのは、大阪は1967年頃、東京は1989年頃。1967年頃は高度経済成長期で1989年頃はバブル。どちらも「早いことが絶対的にいいんだ」という時代背景があった。

では、万博で「2列並び」が定着しているのはなぜなのか。

江戸川大学・斗鬼正一名誉教授:

混んでいることもあるが、すごく象徴的なのは本当はよくないが、後ろを向いたり横を向いたりして乗っている人が大勢いる。エスカレーターってもともと楽に上るとか、眺めを楽しむ、そういう道具だった。だから「昔のエスカレーターが復活した」という感じで、私はとても嬉しいです。

条例と呼び掛けで全国へ…2列並びが波及

イット!のスタジオでは…

青井実キャスター:

山口さん、2列並びどう思いますか?

SPキャスター山口真由さん:

都会は生き急いでる人が多いので、絶対右側に立ち止まってはいけないっていう圧を感じます。2列並びもいいですね。

青井キャスター:

2列並びの方が、全体的には速いという検証結果もあるんです。

SPキャスター山口真由さん:

私は、てっきり駆け上がるのが一番早いのかと思っていました。

青井キャスター:

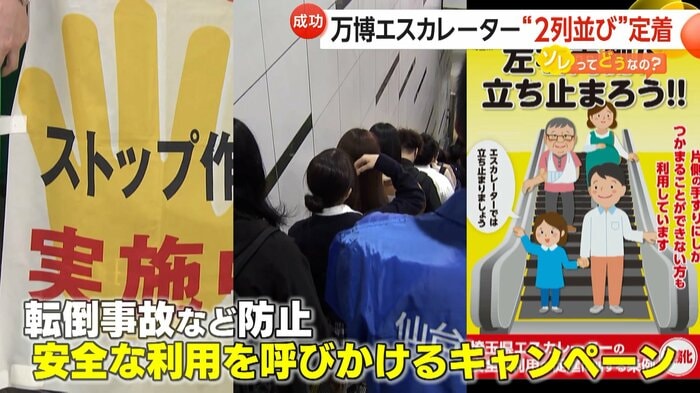

最近は転倒事故などを防ごうと、全国各地でこのようにエスカレーターの安全な利用を呼びかけるキャンペーンが行われています。27日朝、仙台市の地下鉄の駅でも、仙台市交通局の職員がエスカレーターで両側に立ち止まるよう呼びかけていました。

仙台市交通局の職員:

エスカレーターでは安全確保のため、2列で立ち止まってのご利用、ご協力をお願いします。

青井キャスター:

名古屋市では2023年10月から政令指定都市で初めて、エスカレーターで立ち止まることを条例で義務付けています。「STOP」と書かれた看板を背負ったスタッフが月に4〜5日、エスカレーターを立ち止まって利用するよう呼びかけるキャンペーンも行われていました(※現在は休止中・2025年秋頃再開予定)。

市によれば、この呼びかけなどで利用者の95%近くが立ち止まるようになったそうです。さらに埼玉県でも条例で、エスカレーターは「立ち止まった状態で利用しなければならない」と定められています。各地で定着しつつあるエスカレーターの2列並びですが、さらに広まるにはどうすればいいのか、専門家は次のように指摘しています。

江戸川大学・斗鬼正一名誉教授:

日本社会全体、特に東京がそうだが、同調圧力が非常に強い。これを自分たちで自覚する、これがすごく大事です。つまり高度成長期の「何でも早ければいい」という効率一辺倒、(今も)そういう社会が続いていて、ただ安全性だけでなく自分自身、我々一人一人の問題だと考えてもらうことが大事ではないかと思います。万博は、非常にいい機会だと思う。

「狭い日本、そんなに急いでどこに行く」という言葉もある。安全のためにもぜひ2列並びを、自分事として考えていきたい。

(「イット!」5月27日放送より)