77人が犠牲となった広島土砂災害から8月で11年がたつが、当時を知らない小学生たちに地域住民がその惨状を伝え、防災意識を高める授業が広島市の小学校で行われた。

「大きな岩が流れてきた」

広島市安佐南区の長束西小学校。

山に面したこの地区も11年前は被害を受けたが、この日の授業はその記憶を、生まれる前の出来事で当時を知らない小学生らに伝え、時がたっても風化させないために行われた。

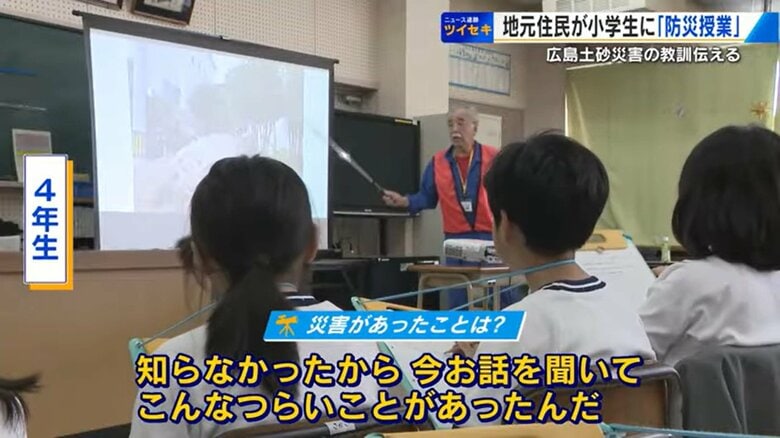

4年生およそ50人への授業では当時の写真を見せて、この同じ場所がどんな被害を受けたかを、地域住民が説明した。

地域住民の説明:

これ長束西ですよ。みなさんが住んでいる街ですよ。こんな石は手で動かしても動かないですよ。土砂と一緒に上から流れてきた。

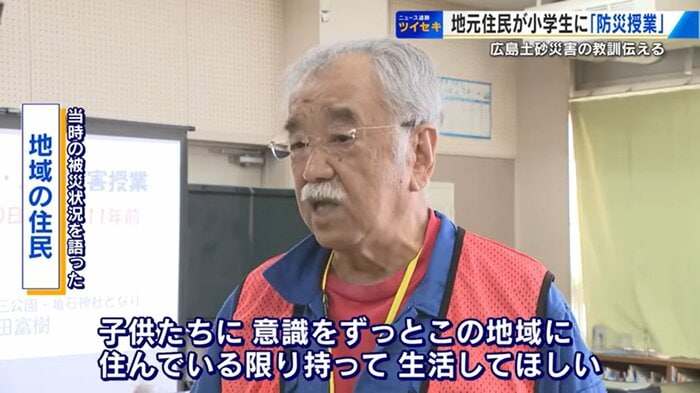

当時の状況を語る地域住民は、今は平穏に生活しているが、いつ災害が起きるかわからないので備えが重要と、当時の写真を見せて訴えかける。

街が一瞬で泥の海に

2014年8月20日。

この日起きた広島土砂災害は広島市安佐北区と安佐南区の狭い地域に線状降水帯による集中豪雨で、土砂崩れや土石流が多数発生し、住宅など133棟が全壊、77人が犠牲となった。

私たち取材班も地域住民に当時の被害を振り返ってもらった。

家と家の間の溝は今は水が流れてないが、当時は大量の土砂であふれかえった。

地域住民の話:

山の上のほうから崩れて、今は水が流れてないこの溝に、岩や木が流れてきた

安佐南区長束西地区では人的被害はなかったものの、団地内の住宅や道路に土砂があふれ、生活にも大きな影響が及んだ。

「防災授業」10年の節目から

あの日から10年の節目を迎えた2024年から、長束西小学校では、地域の住民から学ぶ「防災授業」を始めた。

授業を受けた4年生は生まれる前の惨事について、メモをとりながら地域住民の話を聞いた。

4ページ半のメモをとった児童は「土砂災害があったことを知らなかった。こんなつらいことがあったんだと思った。家族に話そうと思う」と話していた。

また、別の児童は「怖いと思った。災害の怖さが広く伝わるといいと思う」と災害への認識を新たにしていた。

授業で当時の状況を話した地域住民は「今後も災害はあるだろうから、被害を小さくし、復旧に注力するためには、地域のつながりが大切だ。そのためには、普段からの小さな挨拶から始まる活動、親しみ、そういう団結が大きな力になると、この11年で感じたので、子供たちもそういう意識をもって生活してほしい」と防災教育の意義を強調していた。

災害が起きた時には、地域住民の間での助け合いが大きな力になることを子供の時から学び、防災意識を高めることができれば、それぞれの心の備えとなるのではないだろうか。

(テレビ新広島)