データ提供 PR TIMES

本記事の内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES (release_fujitv@prtimes.co.jp)までご連絡ください。また、製品・サービスなどに関するお問い合わせに関しましては、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。

プレスリリース配信元:むすびえ

全国のこども食堂参加者のべ1万人以上へのアンケート調査とこども食堂で出会った100以上のエピソードの分析結果

こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会の実現を目指して活動する「認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ(以下、むすびえ)」(東京都渋谷区、理事長:湯浅誠)では、こども食堂参加者のべ1万人以上へのアンケート調査と、こども食堂で出会った100以上のエピソード分析から、「こども食堂で起きていること」を「量」と「質」の両面で明らかにするための調査研究を行いました。

両調査の結果から、こども食堂が参加者にとって「安心できる居場所」であることに加え、こども食堂への参加と「他者との関係性の深まり」や「自身の社会性の高まり」の関係性が明らかになりました。

具体的な調査結果は以下の通りです。

こども食堂は「安心できる居場所」

- こども食堂に参加する子どもを対象にしたアンケート調査の結果によると、こども食堂への参加回数の多さと、こども食堂への安心感の高さ・こども食堂で関わる人との関係性の深まりの間に、統計的に有意な相関関係が見られた。具体的には、こども食堂への参加回数が多いと、以下の設問に肯定的に回答する傾向が見られた。- - こども食堂は、ほっとしたり安心できる場所である

- - こども食堂に、悩みを相談できる人がいる

- - こども食堂に、困った時に助けてくれる人がいる

- - こども食堂に、他の人に言えない本音を話せる人がいる

- エピソード分析の結果、こども食堂は、「みんなが集まれる場所」「帰ってこられる場所」として、子どもだけでなく、子どもの保護者や運営者など大人にも同様に、居場所やつながりを提供していることが、9割以上のエピソードから抽出できた。

- このことから、こども食堂は参加者にとって「安心できる居場所」となっていることが読み取れた。

他者との関係性の深まりと、参加者自身の社会性の高まり

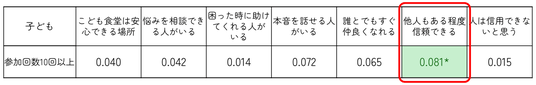

- アンケート調査の結果によると、こども食堂に参加する子ども・保護者の参加回数の多さと、「自分は誰とでもすぐ仲良くなることができる」という回答の間に有意な相関関係が見られた。- また、因果関係に踏み込んだ分析の結果では、子どもの参加者においては、こども食堂への参加回数の多さと「他人もある程度信頼できる」という回答の間に有意な関連が見られた。このことから、こども食堂への参加回数が増えることで、他者との関わりの経験が積み重なり、他人への信頼感が高まっていくのではないかと考えられる。

- エピソード分析の結果からは、こども食堂では、「互いに頼れる」「支えているつもりが支えられている」など、支援する/支援されるという関係性が固定的でなく、誰もが主体的に行動できる環境があることが浮かび上がった。

- 加えて、こども食堂での多様な人との関わりを通じて、対人関係の課題克服や孤独感の解消など問題が軽減・解決したという変化、さらには、新しいことにチャレンジするなど次の一歩につながるような変化が捉えられていることが確認できた。

アンケート調査

◆分析の概要こども食堂に参加する子どもや保護者等へのアンケート調査から、「こども食堂で起きていること」を数字で示すことを目指し実施。2024年の夏と冬でのべ10,844名にアンケート回答にご協力いただき、下記3つの観点でアンケートの分析を行った。

- 安心できる場所(こども食堂や家庭、学校など)

- こども食堂での人との関わり

- 友達作りや他人への信頼・信用

◆主な分析結果

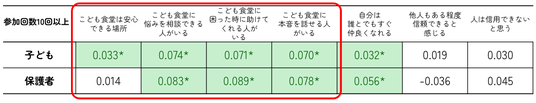

● 子どもと保護者において、こども食堂への参加回数の多さと、こども食堂で関わる人との関係性の深まり、本人の社会性の高さに統計的に有意な相関関係が見られた。

「第1回、第2回全データを対象にした相関関係の分析結果」

※「参加回数10回以上」の影響を他の要因をコントロールした上で回帰分析で検証した結果

※数値は「参加回数9回以下」の場合に比べ、10回以上だと各項目の「そう思う」と「どちらかといえばそう思う」の割合が○○パーセントポイント高い(低い)か示している

※「*」がついている数値は検定の結果、10%水準で統計的に有意であったことを意味する

● 因果関係に踏み込んだ分析の結果では、子どもにおいては、こども食堂への参加回数の多さと、他者への信頼感の高さの間に有意な関連が見られ、こども食堂への参加回数が増えることで、他者との関わりの経験が積み重なり、他人への信頼感が高まっていくのではないかと考えられる。

「第1回と第2回の調査で紐づけることのできた参加者を対象にした因果関係の分析結果」

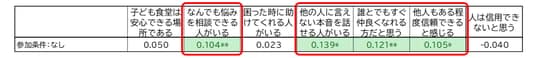

● 多様な人が参加しているこども食堂に参加する子どもでは、参加回数が多くなると、「こども食堂に、悩みを相談できる人がいる」、「こども食堂に、他の人に言えない本音を話せる人がいる」、「自分は誰とでもすぐ仲良くなれる方だ」、「他人もある程度信頼できる」と感じる子どもが相対的に多いという結果が見られました。これは、こども食堂で多様な参加者との交流を重ねることで、「こども食堂で関わる人との関係性」の深まりや「自分自身の社会性」の高まりなどが感じられやすくなるのではないかと考えられる。

「第1回と第2回の調査で紐づけることのできた参加者を対象にした因果関係の分析結果(「参加条件:なし」のこども食堂に参加する子どもの比較)」

※こども食堂への参加者の変化に関する調査事業「定量調査分析結果」の詳細は、以下のリンクをご参照ください。

※最終報告書(概要版・全8ページ)

※最終報告書(全99ページ)

むすびえHP新着情報:https://musubie.org/news/11932/

エピソード分析

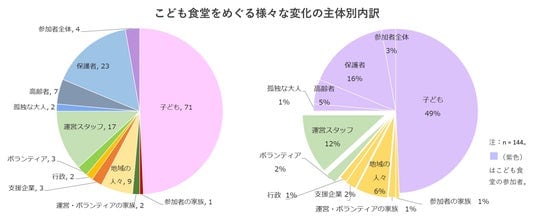

◆分析の概要分析対象となったエピソードは、むすびえが2022年~2024年に24都道府県で実施した公開ワークショップ「話そう!広めよう!」(※1)で共有されたもの。こども食堂運営者をはじめ、社会福祉協議会、支援企業の方によって紹介された119のエピソードと、そこで語られた144の変化を対象とした。

※1 公開ワークショップ「話そう!広めよう!食べるだけじゃない!?こども食堂で起きていること」3ヶ年の開催レポート

https://musubie.org/news/11853/

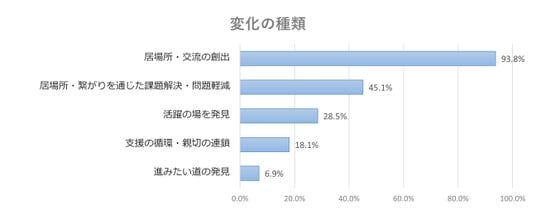

◆主な分析結果

- こども食堂で出会った変化の主体は、子どもと大人がほぼ同数の結果となった。こども食堂で起こっている変化は、子どもだけではなく、大人も主役として語られている。また、こども食堂の参加者に限らず、運営者やボランティア、地域の人々など、こども食堂に参加していない周囲の人々の変化についても約4分の1程度の割合で語られており、こども食堂を通じた変化が地域の中で生じていることが示された。

- エピソードの約9割が「居場所ができたこと」「他の人とのつながりができたこと」に言及しており、こども食堂はみんなの居場所・安心して他の人とつながれる場となっていることが伺えた。また、支援の連鎖や親切の循環についてのエピソードが全体の約18%で語られており、支援する/支援されるという関係は固定的ではなく、誰もが主役になりえる場となっていることが示唆された。

- こども食堂でのつながりを通じて、課題や問題が解決・軽減したという変化のエピソードが全体の約45%でみられた他、活躍できる場の発見(約29%)や進みたい道の発見(約7%)という次の一歩を踏み出すという変化も捉えられた。ここから、誰もが安心して主役になれる環境が、積極性・社会性を高める変化を促しているという、こども食堂の可能性が浮かび上がった。

※詳細な分析結果は、以下のリンクをご参照ください。

【2022‐2024年度エピソード分析報告資料】

むすびえHP新着情報:https://musubie.org/news/11937/

【こども食堂とは】

地域食堂、みんなの家などという名称にかかわらず、子どもが一人でも安心して来られる無料または低額の食堂。各地で自発的に運営され、多くは子どもを中心に幅広い世代の人たちが食を通じて交流する「みんなの居場所」となっています。地域のにぎわいづくりや高齢者の生きがいづくり、孤独孤立や貧困などの課題の改善にも寄与しています。制度の裏付けはありませんが、箇所数は10,867(2024年度確定値)あることが明らかになっています(参考:全国の小学校は約2万校、中学校は約1万校、児童館は4,000箇所)。

「こども食堂が大事にしていること/これからも大事にしていきたいこと」

https://musubie.org/precious/

【認定NPO法人全国こども食堂支援センター・むすびえ】について

代表者 : 理事長 湯浅 誠 (社会活動家、東京大学先端科学技術研究センター 特任教授)

所在地 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿16F

設立 : 2018年12月(2021年5月認定NPO法人取得)

むすびえは、「こども食堂の支援を通じて、誰も取りこぼさない社会をつくる。」をビジョンに、こども食堂が全国のどこにでもあり、みんなが安心して行ける場所となるよう環境を整えるとともに、こども食堂を通じて、多くの人たちが未来をつくる社会活動に参加できるように活動しています。具体的には、各地でこども食堂を支える地域ネットワーク支援事業、こども食堂支援を行う企業・団体との協働事業、こども食堂の実態を明らかにし普及・啓発する調査・研究事業という、3つの分野の事業を行っています。2023年度は、のべ1,919団体に約5.2億円の助成を行った他、企業等からの物資等支援をのべ9,616団体へ仲介しました(売価計算で約3.8億円)。

https://musubie.org/

【ケイスリー株式会社】

代表者:代表取締役社長 幸地正樹

所在地:沖縄県中頭郡読谷村字長浜187

設立:2016年3月

行政、企業、NPO及び金融機関などあらゆる団体が社会課題解決を目的とした意思決定をするための支援を行う。主に社会的インパクト・マネジメントやインパクト投資、成果連動型民間委託(PFS)などの手法を中心とした「社会価値共創部」と、沖縄の社会課題解決を目的とした地域特化の「沖縄かふう共創部」がある。

https://www.k-three.org

【一般社団法人エビデンス共創機構】

代表者:代表理事 伊芸 研吾

所在地:東京都武蔵野市吉祥寺南町2-2-5ワイムビジネスプラザ吉祥寺626号室

設立:2023年2月

エビデンスに基づく政策形成(Evidence-based Policy Making EBPM)の一層の普及と定着を図り、「より良い政策・事業」の実施につなげるため、信頼性の高いエビデンスの創出や活用を支援。政策・事業の効果検証実施に関する支援、社会調査の企画設計及び運営管理等に関する支援、エビデンスの創出や活用に関するセミナー、イベントの企画運営等を行っている。

https://cec-c.or.jp

企業プレスリリース詳細へ

PR TIMESトップへ