国の調査では、スマホなどで誹謗中傷された児童・生徒は全国的に増えているという。学校に行けなくなる「いじめ重大事態」に認定されるケースもあり、専門家は“攻撃性を抑制できない”SNSの危険性を指摘する。

メッセージアプリが発端で“孤立”

「私たちはこの事案が一刻も早く解決して、子どもに安心して学校に行ってほしいと願っていたんですが、それがなかなか叶わないという所に苛立ちを感じています」

こう語るのは、佐賀県内の公立中学校に通う子どもを持つ保護者の男性。男性の子どもは2024年の夏、メッセージアプリでのやり取りが発端となりクラス内で孤立。学校に行くことができない日々が続いた。

この保護者の男性は、「一番多感な時期に学校に行けないのは本当にかわいそうだと思って心を痛めている」と語る。

学校に行けない「いじめ重大事態」

この事案は自治体の「いじめ重大事態」に認定され、管轄の教育委員会は、いじめ対策委員会を開いた。

保護者提供の議事録には次のように書かれている。

『解決に向けて職員の見守り・声かけを今まで以上に充実させる。道徳や学活での仲間づくり、いじめ防止プログラム授業、人権学習に取り組む』

教育委員会と学校は、生徒同士での話し合いの場を作ることや全校生徒を対象にしたインターネットでのトラブルを防止するための学習機会を増やすことなどに取り組んだとしている。

「義務教育期間の勉強の遅れが心配」

一方、保護者は義務教育期間中の勉強の遅れを心配している。

現在、中学校とは別の教育支援センターに通い、授業は一部オンラインで受けているが、教室が違う授業に関してはワークシートで対応している。また、学校の教員はオンラインの授業に慣れているとは言えず、教室で行われる授業と同じとは言い難いと保護者は不安を口にする。

保護者:

教材を使い、補習をするということで補っていくという話は聞いたんですが、まだほとんどが実現できていない状況です

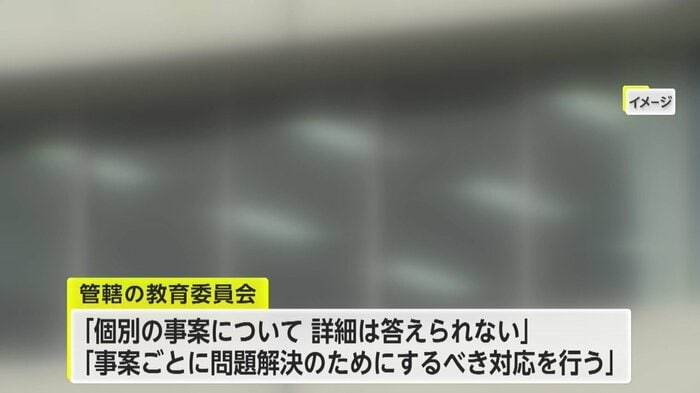

管轄の教育委員会は「個別の事案について詳細はお教えできない」としたうえで、「事案ごとに問題解決のためにするべき対応を行う」としている。

“攻撃性を抑制できない”SNS

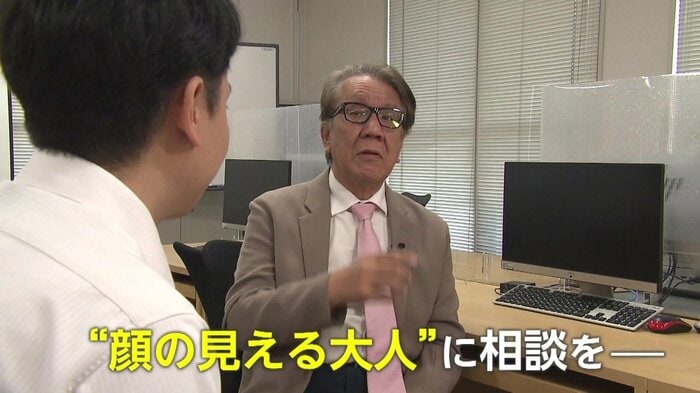

今回の「いじめ重大事態」の発端は、メッセージアプリ、SNSでの口論。これについて、小学校の元教員で、現在は県内の学校でインターネットなどの正しい使い方を教える講演を行っているNPO法人の理事長に話を聞いた。

NPO法人ITサポートさが 陣内誠理事長:

インターネットは、けんかしやすいツールだということを考えてもらいたい。カーッとなったその瞬間の感情をそのまま言葉にしてポーンと送ってしまうので、より攻撃性を抑制できずにお互いの攻撃性がぶつかってけんかになる

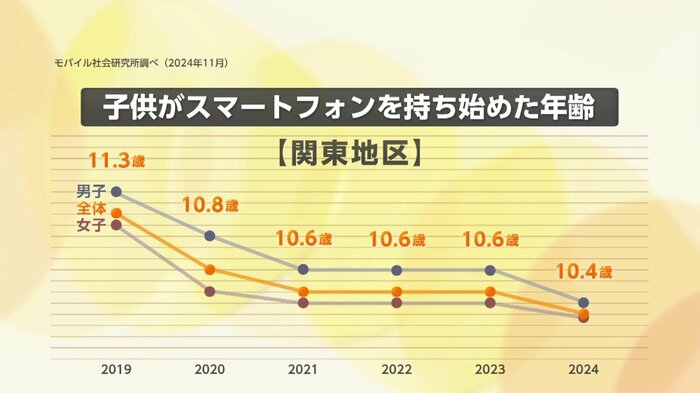

スマホ持つ平均年齢は10.4歳

NTTドコモが設立した「モバイル社会研究所」が2024年11月に関東地区を対象に行った調査によると、子どもがスマホを持ち始める年齢の平均は10.4歳で、年々低くなっている。

スマホの使い方や管理について専門家は次のように指摘する。

NPO法人ITサポートさが 陣内誠理事長:

子供たちが使っているスマートフォンの契約者は保護者、親である。だから親は子供が使っているスマートフォンをしっかり管理しなくてはならない。『親に見られてもいいような使い方をしなさい』と伝えておくべきだと思う

子どものインターネットの使い方をめぐっては、子ども同士のトラブルだけでなく、SNSで知り合った相手から個人情報をばらまくなどと脅されるという相談も増えている。

こうしたトラブルに対し陣内さんは“顔の見える大人”に相談するよう指導しているという。

ITサポートさが 陣内誠理事長:

我々(大人が)経験してこなかったことが起こっているわけですよね。お互い手探りなのでそこはしっかり話し合って行く必要があるのかなと思います

(サガテレビ)