2025年4月、全国で一斉に行われた「全国学力・学習状況調査」。毎年、自治体ごとの格差が浮き彫りとなる中、「放課後塾」などと呼ばれる学習サポートの取組みが、広がりを見せつつある。

町が進学塾の講師招き「放課後塾」

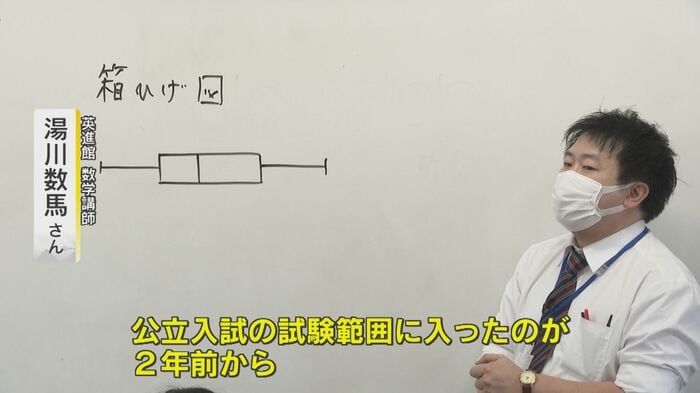

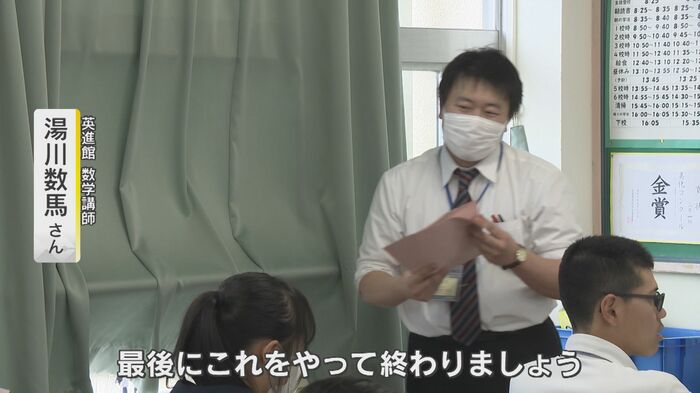

福岡・芦屋町にある町立芦屋中学校。午後3時過ぎ。教壇に立ったのは、九州を中心に教室(教場)を展開する進学塾大手「英進館」の講師、湯川数馬さん。

軽い挨拶の後、早速、中学2年生に向けた数学の授業が始まる。芦屋町が、家庭学習の定着を目指して、2024年9月から始めた「放課後塾」の授業だ。

放課後塾は、全国に広がりつつある取り組みで、塾の講師を派遣したり、場所を手配したりと、自治体主導で行われることから『公設塾』『公営塾』とも呼ばれている。

芦屋町の放課後塾は、町内の学校に通う小学5年生(定員20名程度)と中学2年生(定員60名程度)の希望者が対象で、小学生が算数(全10回)、中学生が数学(全20回)の授業を無料で受けることができる。

全国平均下回る“学校以外での学習”

芦屋町がこの取り組みを始めた背景には、地方ならではの課題がある。

「都市部と違い、芦屋町には、いわゆる進学塾がない。学校以外での学ぶ環境をなんとか整備していきたいと思い、塾という形でやってみることにした。教育の機会というのは、地域格差がないのが一番の理想」と芦屋町教育委員会の木本拓也さんは語る。

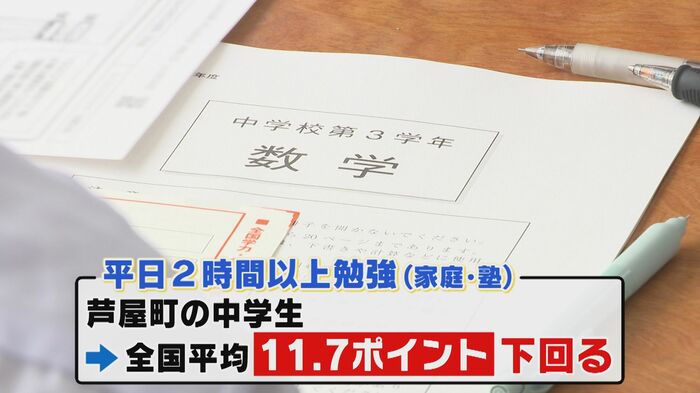

毎年、文部科学省が行う全国学力・学習状況調査で、『平日2時間以上、学校以外で勉強しているか』という項目で、芦屋町の中学生は、全国平均を11.7ポイントも下回る結果だった。

「学力は将来に向けての選択肢」

「町内に高校がなく、子供達は、進学も含めて、町の外に出ていくことになる。子供達には、将来に向けて、選択肢はたくさん持っていて欲しい。その1つとして学力を考えています」と木本さんは話す。

この日、講師の湯川さんは、「入試問題を入手してきたので、最後にこれをやって終わりましょう」と話し、生徒たちに実際に出題された入試問題を解かせる。受験に対する意識を生徒たちに持たせるためだ。

湯川さんも子供達の将来の選択肢が、都市と地方では異なると指摘する。「地方で将来の夢を聞いても、大学進学は、そもそも選択肢にない状態で、職業を選んでいる感じがした。中学高校の環境で、人生の幅が大きく変わるのかなと、最近、特に感じている」と話す。

教育の地域格差を埋めるのに一役買う放課後塾。1年間、受講した生徒は、「よく分からなかった所もちゃんと理解できるようになりました」と学習の習熟度がアップしたことを実感していると話す。

また、別の生徒は、「これまで家での学習は、30分くらいだったが、毎回の授業で宿題が出たり、長期休みには、たくさん宿題が出たりしていたので、数学を解く時間が増え、結果的に毎日の勉強時間が30分は増えた」と放課後塾の効果を口にする。芦屋町では、2025年度も希望者を募り、放課後塾を継続する予定だ。

こうした取り組みは、福岡県内の複数の自治体でも実施されている。築上町では、元教員や塾講師の経験者を学校などに派遣して『築上塾』を開催していて、2025年度からは、民間への委託を検討している。また、宗像市では、タブレット端末を使い、個人の学力や意欲に合わせた問題を解く『ネット寺子屋』が、3つの小学校で行われている。主催は、地域の民間団体で、市が費用を補助している。

地方でこうした独自の『塾』が開かれる背景には、塾までが遠く、通いにくいことや、学力が全国平均より低いなどの状況があり、今後も様々な形の学習サポートの動きが広がるとみられるが、継続的な活動を支援する予算や人材の確保も重要な課題といえる。

(テレビ西日本)