4月から育休制度が変わったことをご存じだろうか。共働き世帯の仕事と育児の両立を支援し、男性の育休取得や育児参加を進めるのが狙いだが、実際の現場はどうか。「男性育児」の現状を取材した。

育休制度の変更で育児参加を後押し

育休制度の主な変更点は、いわゆる「育休手当」がこれまでの手取り7割弱から夫婦2人とも14日以上育休を取得した場合、最長28日間で手取り10割相当になったことだ。 このほかにも3才未満の子を育てる従業員がテレワークを選べるようにすることが企業の努力義務となった。

業務用スキャナーで世界シェア1位を誇るかほく市のPFU。開発を担当する本多健也さん(28)は2024年8月から3カ月間育休を取った。「妻の体調も心配でしたし、子どもの成長もずっと小さいころから見ていきたいと思ったので取ることに決めました。同じチームの先輩も1年位前に取っていたので、当たり前という感覚がありました」

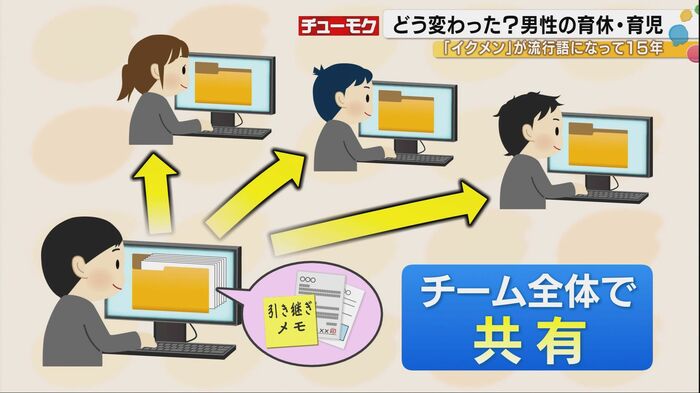

育休に入る前に一番時間をかけたのは仕事の引き継ぎだ。他の社員への負担を最小限に抑えるため、自分の仕事のマニュアルをチーム全体で共有する仕組みを作った。「仕事中に引継ぎ資料を作りながら進めるようにしていたので、スムーズに育休に入れたと思っています」

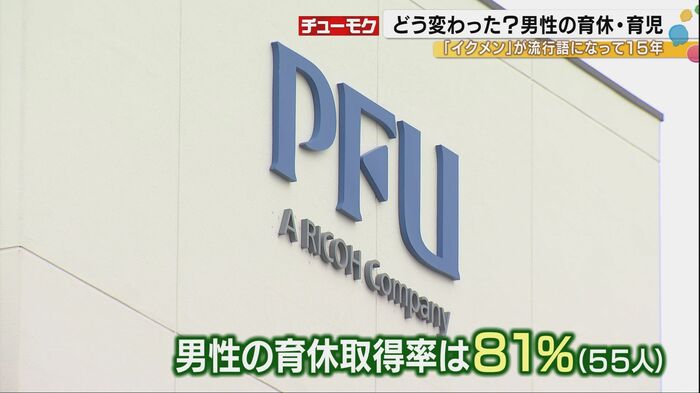

会社全体でも全社員の仕事を可視化する業務改革を実施したり「子の看護等休暇を育児休業にも適用できる」といった独自の有給制度を設けたりして育休の取得を支援している。その結果、2023年度の男性社員の育休取得率は81%だった。人事企画課の河原麻衣さんは「管理職自らが育休を取ったり、育休を取った方が管理職になったりということもあるので、それでより職場の理解が進んで、男性社員が育休を取ることが当たり前になってきているのかなとはちょっと感じています」と話す。

職場に復帰して約半年。本多さんは仕事と育児の両立が仕事面にいい影響を与える部分もあると感じている。「残業もしにくくなってきたので、より効率的に仕事を進めるようになった。チームで仕事をするという意識がより芽生えたりして、会社としてもプラスになるのではないかと思います」

父親同士のパパ会で育児の悩みを共有

男性の育休が社会に浸透しつつある中、新しい動きも生まれている。「お疲れ様ですー」「暑いですね」始まったのは商談ではない。参加した笹野智彦さんは「今うち4才と2才の男の子なんですけど、YouTubeにすごい時間とられちゃってるんですよね。見せてはいるものの、これでいいんかな」と悩みを打ち明けていた。

米永康紘さんも「奥さんとコミュニケーションが難しいというか、お互い仕事している中でやっぱり疲れていたり、お互いのしゃべりたいタイミングもあるので」と話し、父親同士で育児の相談に乗っていた。これは昼ごはんを食べながら育児について話すパパ会「パパLABO」だ。会を始めたのは仕事も年代もバラバラの3人。笹野さんは「ライフステージの段階が違う人たちが集まっているからこそ、アドバイスもらえたりとかそういうもんだよって言ってくれたりする」と話す。

笹野さんは2024年まで地元を離れ東京で暮らしていた。「集合住宅だったので、夜泣きしたら抱っこして夜、外をあてどもなく歩き回って寝たら帰るみたいな。その時のさみしさは辛いものがあるというか」誰もが悩みを打ち明けられるパパ会があればとの思いから3月、この会が立ち上がった。米永さんは「みんな一緒になって子育てしていきましょうっていう世の中になっていったらいいなと思って」と話し、笹野さんも「少子化の世の中なので必然的にママさんパパさんも少ないし、そうなったらこうやって手を取り合って集まってしゃべるとかしないと、やってられないですよね」と共感していた。現在は金沢市内で暮らす笹野さん。パパLABOで話し合った内容は妻、千尋さんにも伝えている。例えば前回のテーマは“夫婦円満に必要なこと”。千尋さんは「空腹の間はあまり話し合わないって書いてあって面白いなって。なるほどな、そんな風に思ってくれてるんだって。夫婦間の仲もいい方向につながっていけるのかなって」と話す。

笹野さんは「みんなそうやって乗り越えてるんだって話を聞けて、結果として自分の家庭で起きたちょっとしたすれ違いとかも、比較的柔らかく受け止められるようになったかなと思います」と取り組みに手応えを感じていた。

次世代からの提案「父子手帳」

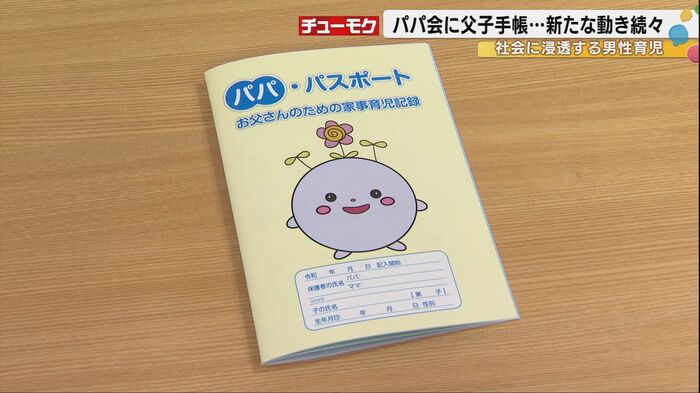

一方、子ども世代から男性育児を進めようという取り組みも。金沢錦丘高校の生徒が作ったのは母子手帳ならぬ“父子手帳”だ。母親の出産後、父親に取ってほしい行動が書かれているほか、夫婦で育児の分担を話し合うページなどが設けられている。

生徒は「特に大切にしているのが“感謝状”の欄。言葉で伝えるのが難しい時にお父さんからお母さんへ、感謝状という形で気持ちを伝えていただいたら、自然とコミュニケーションが生まれる」と話す。生徒たちが父子手帳を作ったきっかけは自分たちが育ってきた環境にあった。「私たちが今回作ったグループのメンバーが共通で、お母さんが自分の家庭で中心に家事している」

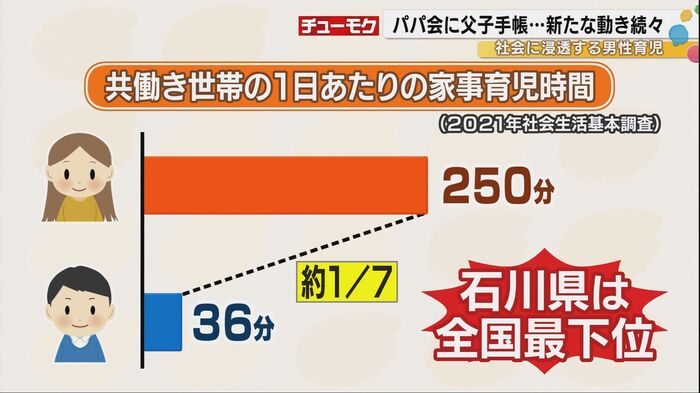

「お母さんは家事してほしいっていつも口にだしていますね」と生徒は話し、それを聞いてお父さんはどんな反応なのか聞くと「気まずい空気が生まれてしまう。お互い口に出せてなくて、だからこういうのを使ったらいいかなって思います」と答えた。総務省が4年前に行った調査では県内の共働き世帯で男性が家事育児にかける時間は36分と全国最下位だった。「言われる前にやってよって、よく世の中のお母さんは旦那さんのこと言うと思うけど、パパ側に悪気はないんだけど気づかなかったりするからこういうの見ると気づけるかなって」

子ども世代、企業、父親それぞれの視点から見た「男性育児」の現在地。少子化が進む中、みんなで仕事と育児の両立を乗り切ろうとする姿があった。

(石川テレビ)