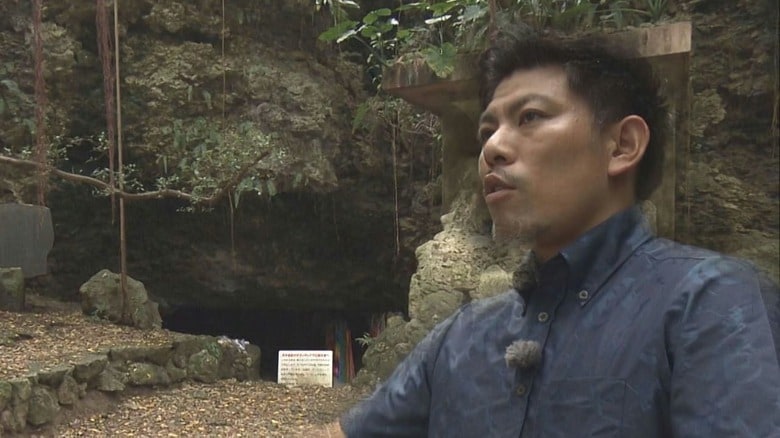

1945年4月2日、アメリカ軍が迫り、住民の強制集団死──いわゆる集団自決が起きた沖縄県読谷村にあるチビチリガマは浅い谷底にたたずむ自然が作り上げた洞窟だ。

この地で父親が続けてきたガマのガイドを引き継ぎ、地元の歴史を語り継ぐ男性がいる。

沖縄戦でアメリカ軍が沖縄本島に上陸した翌日の1945年4月2日、避難していた住民によって強制集団死が起きた。

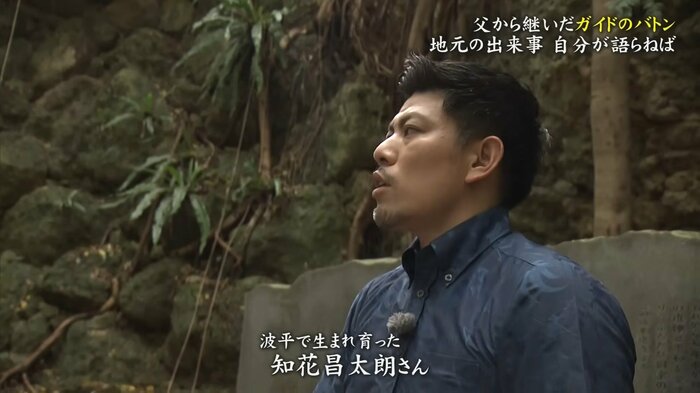

知花昌太朗さん:

少女が首を切ったのをきっかけに集団強制死が始まりました。家から持ってきた鎌やナイフを使ってお母さんたちは小さい子どもに手をかけたかもしれません。布団に火をつけた結果、140人中85人が亡くなりました

山梨県から訪れた修学旅行生を案内したのは、地元・読谷村波平出身の知花昌太朗さん。

知花昌太朗さん:

当時はテレビもなくアメリカ人という存在を見たことがない。アメリカ兵もどんなものか分かりませんでした。『鬼畜米英』と教えられていて捕まると女性は乱暴されて殺され、男性は銃剣で刺されて戦車でひかれると教わりました。どうしよう、どうしようと、住民はパニックになったんです

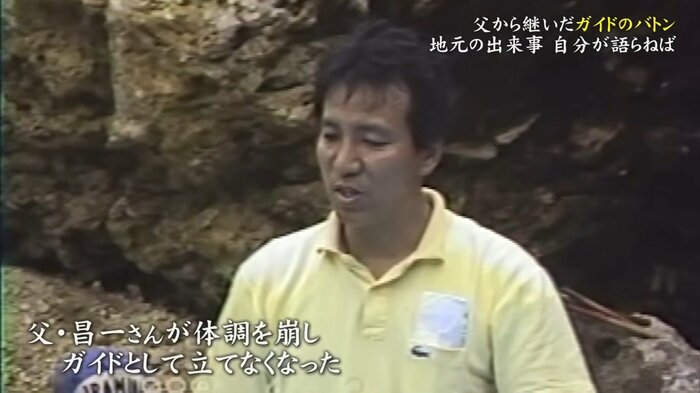

現在37歳の昌太朗さん。ガイドを始めたきっかけはチビチリガマの調査に関わり、長年案内を務めてきた父・昌一さんが体調を崩したことだった。

知花昌太朗さん:

チビチリガマとシムクガマは、僕が生まれた読谷村波平にある場所です。自分がやらなくなると地元のことを語れる人がいなくなると思いました。父からバトンを受け継ぐときに自分が語らなければという思いが少しだけ芽生えて、そこから引き継ぎが始まりました

明暗を分けた2つのガマ

チビチリガマからおよそ1キロ離れた場所には同じく読谷村波平にあるシムクガマがある。

住民が身を潜めていたシムクガマもアメリカ軍に包囲されたが、ハワイから出稼ぎ帰りの2人の男性が「住民は殺されない」と説得し、外に出る決断を後押しした。それによっておよそ1000人が命を守ることができた。

知花昌太朗さん:

このおじいさん2人の行動によって全員が死なずに出ることができたガマです。当時の感覚では特別だったかもしれません。当時の教育が通用しなかったガマの一つだと思っています。父のようにうまく説明はできませんが

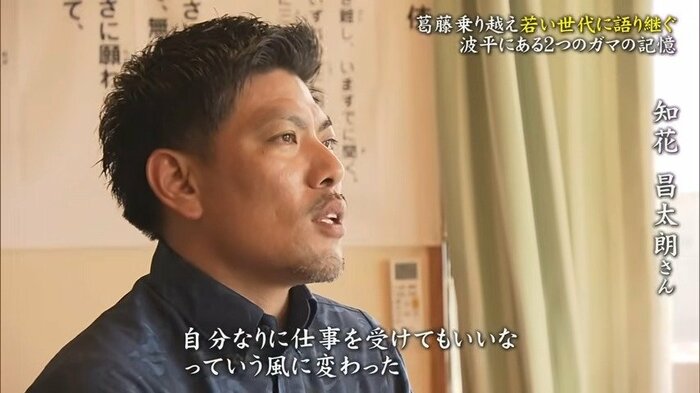

体験者から直接話を聞く機会がないなかで、戸惑いながらもガイドを続けていた昌太朗さん。葛藤のなか、ある日視界が開けたような感覚を得たという。

知花昌太朗さん:

息子として、父から聞いた話を30代の自分の世代の言葉で話そうと思ったんです。そうしたら一気に気持ちが楽になりました。それくらいから「自分なりにやれる」「仕事として受けてもいい」という気持ちに変わりました

若い世代に分かりやすく1945年の出来事を伝えることを意識しながらガイドを続けている。

知花昌太朗さん:

「なんでこんなにたくさん亡くなったんですか?」と聞かれます。そうするとみんな同じことを言います。「当時はそういう教えだったよ」とおばあたちが答えます。皇民化教育、軍国主義教育が徹底されていました。だから当時は、捕まるくらいなら死ぬのが当たり前だという教えだったと聞いています。

父から引き継いだチビチリガマの記憶。そして読谷村波平で生まれ育った者としての使命感。その両方が、昌太朗さんを突き動かしている。

(沖縄テレビ)