4月は値上げされる食品が4000品目を超え、まさに「値上げの春」となっている。こうした中、仙台市内のあるスーパーでは4月からキャッシュレス決済をやめるという。理由は決済手数料の負担だ。物価の急上昇を受け、1%でも負担を減らしたい。キャッシュレス決済が広がる中で、消費者と接する事業者はあえて逆行する決断をした。

スーパーで起きていること

仙台市若林区にある「生鮮館むらぬし」は、新鮮な肉や魚、野菜を取り揃え、リーズナブルな価格が地元でも人気のスーパーだ。

3時間ほど前に入荷したというコメの棚を見ると、すでに売り切れた商品も。高騰が続いているが、 村主芳治社長によると「コメの売れ行きはいい」という。値上がりしても食卓には欠かせない主食だからだ。

4000品目以上…値上げの春

4月から、みそなどの調味料やビールなどの酒類、さらにはハムなどの加工食品が値上げとなった。対象は4000品目を超え、どの家庭も影響は避けられそうにない。

取材中、ひとり暮らしの会社員がかごに入れていたのは「半額」のシールが張られた弁当だ。「自炊するより安い。家計が厳しいので、今の時間を狙って来た」と話していた。

1%でも…現場の努力

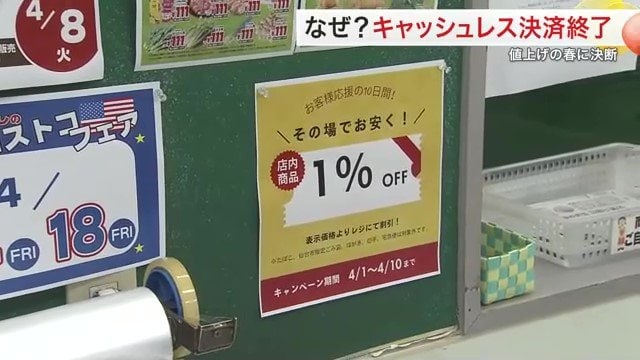

あらゆるものの値段が上がっていく中、このスーパーは4月1日から10日間、1%値引きするキャンペーンを始めた。それができた理由は「キャッシュレス決済をやめたから」だ。

生鮮館むらぬしの村主社長は「カード会社に支払っていたお金を、そのままお客さんに還元しようと始めた」と、値引きの原資について説明する。

キャッシュレス決済では、店側が数%の手数料を決済サービス会社やカード会社に支払う。消費者にとっては便利なサービスだが、当然、店は手数料も踏まえて価格設定をせざるを得ない。

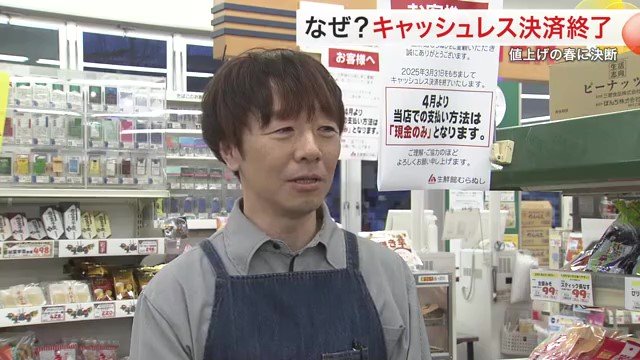

このスーパーでも支払いにキャッシュレスを使う人が増えたことで、決済手数料の増加が経営の負担になっていた。村主社長は「1円でも1%でも安くした方がお客さんのためになるし、自分たちのためにもなる」と判断し、3月31日にすべてのキャッシュレス決済をやめたという。

買い物客の受け止めは

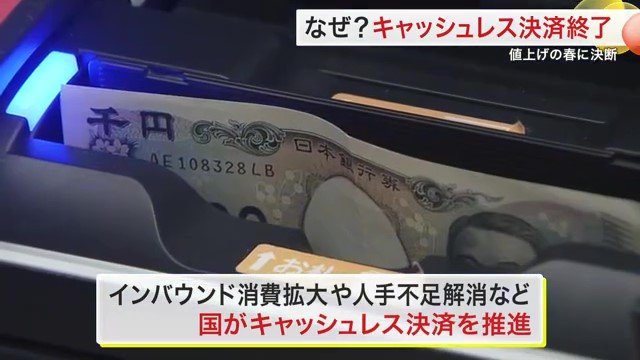

インバウンド消費の拡大や人手不足の解消などのため、国が推進してきたキャッシュレス決済。去年1年間の国内でのキャッシュレス決済額は全体の42.8%を占めた。国は今年6月までに決済割合を4割にする目標を掲げていて、すでに目標を達成。将来的には8割まで割合を引き上げることを目標にしている。

世の中がキャッシュレスへと進む中での大きな決断。買物客に聞いてみると、普段はキャッシュレスを使うという女性も「物価がどんどん上がっていく中で、値上がりを抑えたいから現金決済にしますというのはありがたいし、消費者目線」と話すなど、理解は得られているようだ。

値上げの春を乗り切るため。消費者も事業者も厳しい日々が続いている。