携帯電話が突然発火するなど、リチウムイオン電池を内蔵した製品の火災事故が相次いでいる。充電して繰り返し使える“エコ”な電池として普及したが、熱や衝撃に弱く、取り扱いに注意が必要なことがあまり認識されていない。誤った捨て方で、ごみ処理施設などでの火災事故も多発し、収集停止に陥る事態も起き、問題となっている。

航空機で火災相次ぐ 原因は同じ…

2025年1月28日、韓国・釜山の空港で離陸前の旅客機が炎上し、乗員乗客176人が脱出する事態が発生。3月20日には、中国本土から香港に向かっていた旅客機の機内で火災が起き、近くの空港に緊急着陸する事案も起きている。共に、手荷物の中にあったモバイルバッテリーが発火した可能性が指摘されている。

韓国の航空会社では事故後、モバイルバッテリーを機体の荷物棚に保管することが禁止され、座席前のポケットに入れるなど、ルールが変更された。JALとANAは、いずれも現状ではモバイルバッテリーの持ち込み措置はとっていないが、他のアジア各国の航空会社では、韓国と同様、相次いで安全対策強化を検討・実施している。

“灯油と同じくらい燃えやすい”

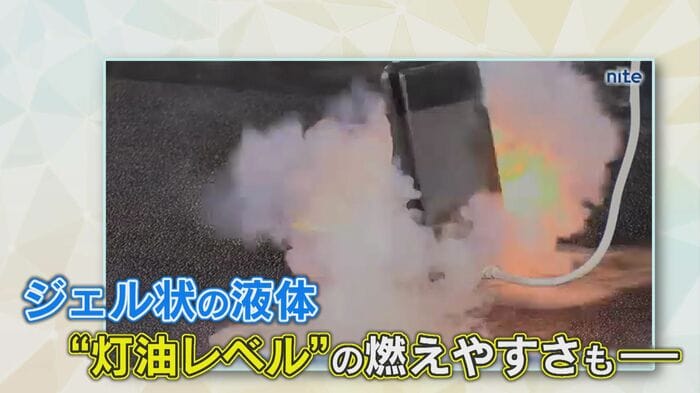

モバイルバッテリーに多く利用されているリチウムイオン電池は、1991年、ソニーが世界で初めて量産化し、市場に送り出した。軽量で長持ちし、繰り返し充電できる利便性から、スマートフォンやワイヤレスイヤホンなど、現代の小型電化製品に欠かせない存在だ。一方で、材料の電解液に可燃性の有機溶媒を使用しているため、“灯油と同じくらい”燃えやすく、強い衝撃を受けたり、高温の場所に放置したりすると発火しやすい。

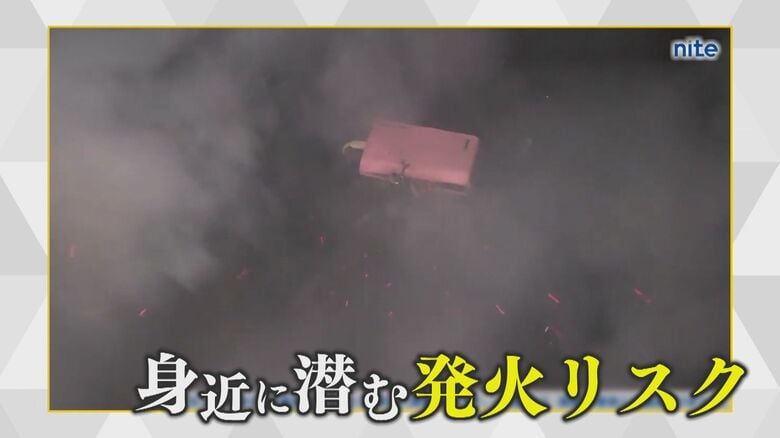

炎天下の車内にモバイルバッテリーを置いた際の実験映像(NITE提供)では、時間の経過と共に徐々に膨張し、遂には発火・炎上する様子が記録されている。

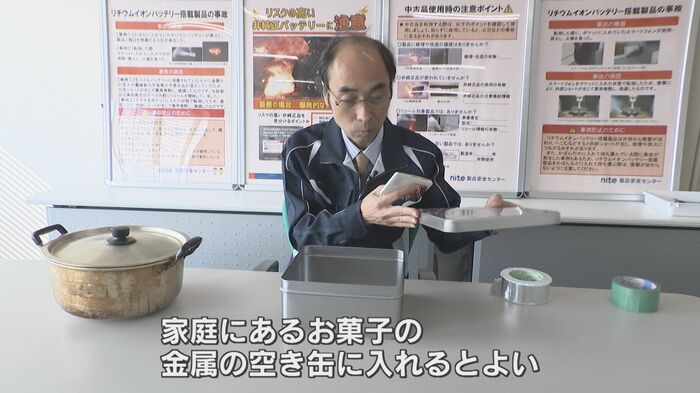

身近に潜む発火のリスクにどう対処すればいいのか?専門家であるnite「製品評価技術基盤機構」の清水寛治九州支所長に聞くと、「家庭にある、菓子の金属の空き缶に入れると良い」とのこと。

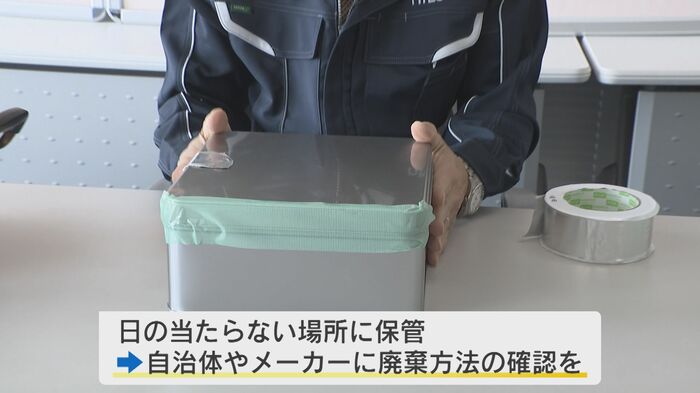

具体的には、「膨張したモバイルバッテリーを静かに空き缶の中に置いて蓋を閉める。中でガスが出て発火すると、蓋が飛んでしまうので、アルミテープやビニルテープでしっかり留め、日の当たらない場所で保管を」と注意を促す。廃棄方法については、住んでいる自治体やメーカーに確認が必要だ。

危険! ごみ処理施設で火災相次ぐ

リチウムイオン電池が原因とみられる火災は、全国のごみ処理施設や収集車でも相次いでいる。北九州市全域の家庭用プラスチックごみが集まる工場、「ビートルエンジニアリングSRC工場」では、パンパンに膨らみ、今にも破裂しそうなリチウムイオン電池が一般ごみと一緒に回収されている。

作業に従事する人達にとっては、いつ発火や爆発が起きるか分からず、日常的に危険と隣り合わせの状況だ。

この日も、モバイルバッテリーをはじめとするリチウムイオン電池が入った製品がまとめて捨てられていた。

北九州市では、本来、これらを捨てる際には、区役所などに設置されている専用の回収ボックスに持ち込む必要があるが、「ビートルエンジニアリングSRC工場」の西勇人工場長によると、1日に5個程度は、工場内でリチウムイオン電池が発見されるという。

「こういうのをみると怖い。電池が。バキッと割れているが、この先の工程に進むと破砕機で粉々にするので、電池を破砕してしまうと、衝撃で発火してしまうから」と西工場長は、不安を口にする。

この工場では、直近の1年間で、2回もリチウム電池が原因の出火があったという。工場では対策として、重さや磁力の有無、そして、手作業での選別と3つの工程を経て火災のリスクと向き合っている。

西工場長によると、「ほぼ毎日のように、全国のどこかでリチウムイオン電池が原因の火災が起こっている」という。

実際に火災が起きた自治体では、施設の修復やそれに伴う高額な修繕費はもちろん、一般ごみの収集を一時停止するなど、市民生活にも影響が出る事態に陥った所もある。こうしたことから、西工場長は、「リチウムイオン電池は、一般ごみに混入せず、分別に協力をお願いしたい」と強く訴えている。

(テレビ西日本)