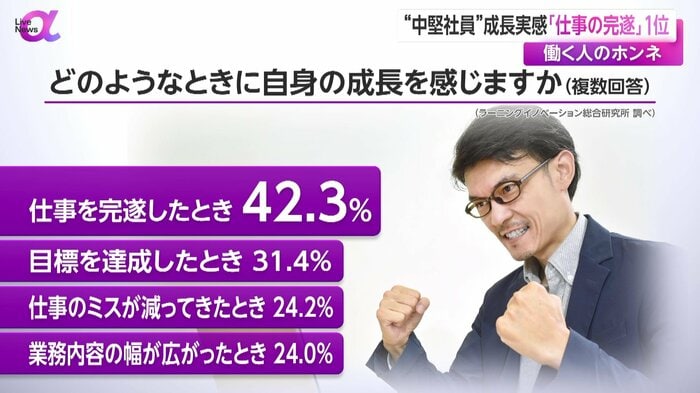

中堅社員の成長実感に関する調査が行われ、「仕事を完遂したとき」に最も成長を感じると答えた人が42.3%にのぼった。

職場環境や上司のサポートも成長に影響を与える要素とされ、部下の能力を引き出す上司の役割が重要視されている。

「仕事完遂」と職場環境・上司のサポートが成長を後押し

中堅社員が自分の成長をもっとも感じるのは、「仕事を完遂したとき」だった。

社会人5年目以上で役職のない中堅社員、いわゆる“ミドルキャリア”の働きがいのカギは?

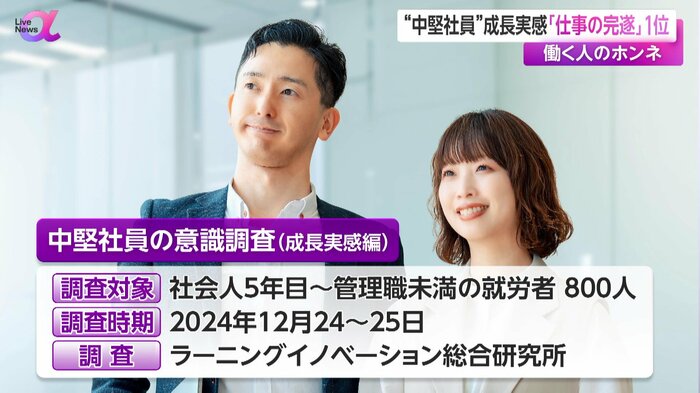

組織開発・人材育成を支援する企業の研究機関「ラーニングイノベーション総合研究所」が、社会人5年目~管理職未満の就労者800人を対象に意識調査を行った。(※調査時期:2024年12月24~25日)

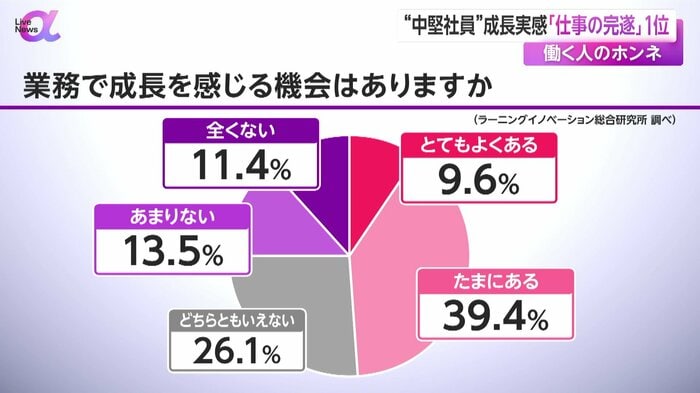

業務で成長を感じる機会があると答えた人は、「とてもある」と「たまにある」をあわせて49%で、「多い」と見るか「少ない」と見るかは、意見が分かれそうだ。

成長を感じるのは「仕事を完遂したとき」がトップで42.3%で、以下、「目標を達成したとき」が31.4%、「仕事のミスが減ってきたとき」が24.2%、「業務内容の幅が広がったとき」が24.0%と続く。

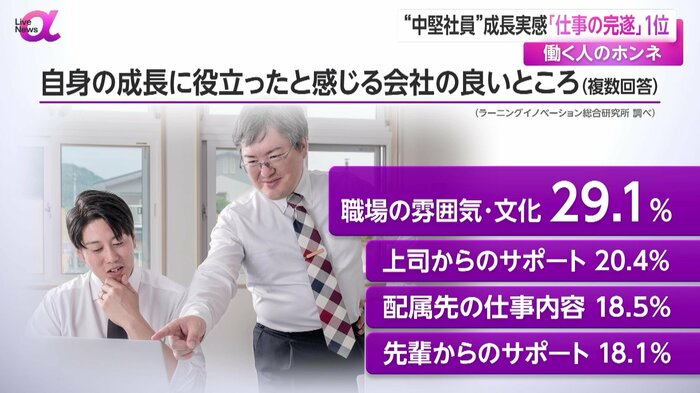

成長に役立ったと感じるのは、「職場の雰囲気・文化」が29.1%。2位以降には、「上司からのサポート」が20.4%、「配属先の仕事内容」が18.5%、「先輩からのサポート」が18.1%となった。

ミドルキャリアの働きがいについて、皆さんに聞いた。

ミドルキャリア・金融系(20代):

(成長を実感するのは)新しい仕事を任せてもらったときとかです。前は自分で考えて仕事することがあんまりなくて、言われた仕事をこなしていたが、自分で裁量を持って仕事ができるようになったときに感じました。目標を達成することもうれしいですけど、取引先の人と信頼関係ができて、「次こういうふうにやろうっか」って話が進んだときはすごく感じます。

ミドルキャリア・営業(20代):

自分の場合は上司にほめられたいというのがあって、上司に言われたことは100%こなして、それプラス自分の個性を出していけたらと思い、それプラス何かをして、プラスでやったことがほめられた瞬間は、モチベーションになっている。

小さな積み重ねだと思うが、それを重ねていくことでほめられていくことによって、自分が変わったなとか、いい方向にお客さんを持っていけたなと思う瞬間です。自分の夢があるので、プラスで何かつながるような活動ができればと思っている。

ーーどんな夢ですか?

ミドルキャリア・営業(20代):

俳優です。

ミドルキャリア・メーカー経理(20代):

問い合わせがあったときとか、今までは上司に聞かないと答えられなかったことが、1人の判断で答えられるようになったときは成長を実感します。(難しい仕事は)すごく苦しいけど、終わったあとに、何か前よりできるようになったりとか、達成感は感じます。

(上司とは)定期的に面談があってアドバイスをもらえる。自分で考えて新しいことをやったときに「いいところに気づいたね」とか「前はできていなかったけど、できるようになったね」と声を掛けてもらえて、すごくやる気が出るような教育をしてもらってるなと思います。

ミドルキャリアの上司は、どう考えているのだろうか。

ミドルキャリアの上司世代・金融系(50代):

給与とかそういったところ以上に、今の中堅・若手社員には快適な働きやすさ、それとプライベートも重視されている方が多いので、プロフェッショナルなビジネスサイドだけじゃなく、プライベートも一緒に、両輪で快適な環境を作るのが重要になっている。

最近で言うと人に代わるAI(人工知能)が出てきているので、シニアこそ、彼ら(ミドルキャリア)を後押しする、例えばAIでどれだけ彼らの仕事をサポート・効率化できるかという仕組みを考えていかなければいけないし、それに対する理解とか、リスキリングとかもしていかないといけない。予算の権限もシニアにあるので、これも僕らが使っていかなければいけない。

成長機会の格差をなくす新たな育成の仕組みを

「Live News α」では、働き方に関する研究・調査を行っている、オルタナティブワークラボ所長の石倉秀明さんに話を聞いた。

堤礼実キャスター:

ーーミドルキャリアの成長、石倉さんはどうご覧になりますか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

社会人を何年やっても、やり遂げた仕事が成果につながるとやりがいになるのは、変わらないですよね。

よく、「仕事が人を育てる」といって、新入社員に対していきなり大変な仕事を任せるという会社は昔からあったんですが、中堅社員対象ではそうしたケースが減っていくんです。

堤キャスター:

ーーそれは、どうしてなんでしょうか?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

中堅社員になると、管理職や幹部候補とされる人と、そうでない人の2つに分かれてしまいます。

選抜されて残った人は、難易度の高い仕事を任せて成功体験を積んでもらう。一方で、選抜に漏れてしまった人は、目の前のことをやってもらう、みたいになってしまう会社は少なくないです。

これまでは、それで幹部候補などの人材を育ててきたんですが、今後は成長を促す方法を変えていく必要があるのではないかなと。

社員の能力活用が企業成長のカギに

堤キャスター:

ーーその“変える”とは、具体的には?

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

人口も減り、採用も難しくなっていくので、今まで以上に全員に能力を発揮してもらうことが必須になってくると思います。

日本企業では、本来高い能力を持っていても、その能力を必要としない仕事にアサインされてる割合が高いといった研究もあります。

これは“伸び代”とも言えて、すべての社員ができる仕事の範囲を広げたり、難易度を上げることができたら、生産性も変わると思います。

これからはすべての人に対して、今の実力よりも少し上の仕事を任せ続けることが重要になってくるのではないか。

堤キャスター:

ーー部下の成長を促す上司のあり方も、変わっていくのかもしれませんね。

オルタナティブワークラボ所長・石倉秀明さん:

上司が部下の能力を見極めること、そして仕事の難易度を見極めることの2つが正確にできることが重要になってくると思います。そして、その2つを適切にマッチングさせながら、成果が出るようにサポートする役割になってくると思います。

それ自体は簡単ではないが、それにチャレンジを続けることで、上司の能力自体も上がっていくことになると思います。

今後は、会社ごとに社員の能力活用度みたいな指標ができていき、それが高い会社に人が集まるなどの変化も起きていくように思います。

堤キャスター:

仕事の成果を実感できることは、大切です。

誰もがやりがいを持てるよう、仕事を任せる企業、その信頼に応えようとする社員、この2つがそろったときに、人も企業も成長できるように思います。

(「Live News α」3月18日放送分より)