就職活動の本格開始を目前に控えた2月上旬。福岡市で開催された合同企業説明会には、来年度卒業予定の大学生などが各地から参加した。学生が集まりやすい企業と、そうでない企業との格差の広がりが指摘されるなか、どう人材を確保すればいいのか。福岡での「就活」最前線を取材した。

激化する企業間での人材獲得競争

「人の役に立ちたいと思っているので直接、人に関われる人材業界をみています」「休日と福利厚生が充実しているところで働きたい」「自分の周りはかなり面接を受けている人がいて、ちょっと焦っている」と学生側もかなりの入れ込みようだ。

政府は、3月1日から説明会などを解禁し、6月1日以降に選考を実施するよう要請しているが、この取り決めに拘束力はなく、解禁前に採用活動を始めている企業も少なくない。その背景にあるのは“売り手市場”だ。現在、新卒採用は少子化などの影響で学生優位が続いていることから企業間での人材獲得競争が激化しているのだ。

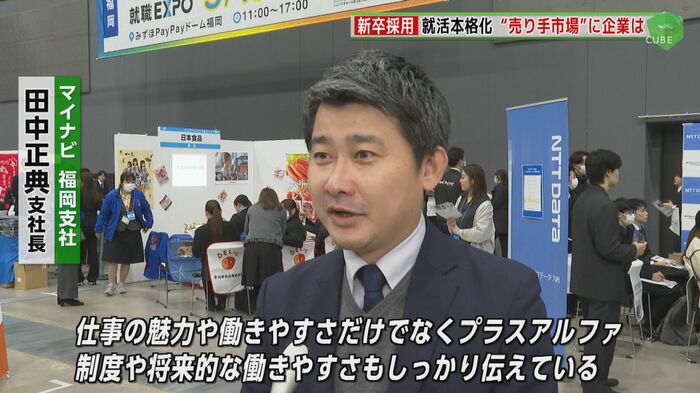

『マイナビ・福岡支社』の田中正典支社長は「最近は、中途募集や高卒採用もなかなか厳しくなっているところもあって、仕事の魅力や働きやすさだけでなく、“+α”制度や将来的な働きやすさなどをしっかり伝える傾向がある」と話す。

企業が計画した採用数に対して、実際に確保できた人数の割合は、今年度の卒業生で70%と現在のスケジュールになって以降、最も低くなっている(※マイナビ調べ)。また、一部の企業に学生が集中し企業間の格差が広がっているという指摘もある。

学生も注目 ユニークな最終選考

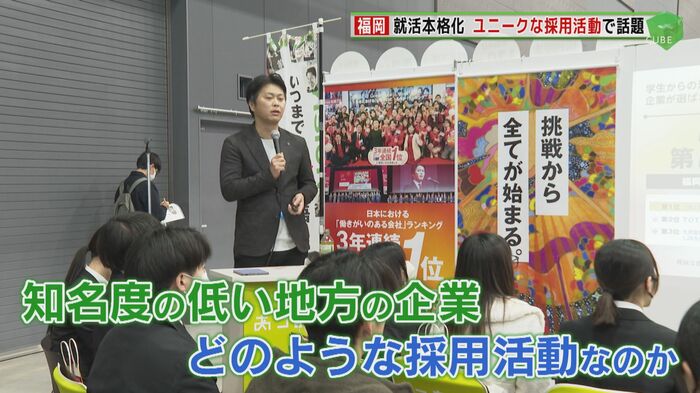

合同説明会の会場で全国展開する大手企業に学生が集中するなか、立ち見が出ている福岡の会社があった。マーケティングとコンサルティングを行うベンチャー企業『あつまる』だ。

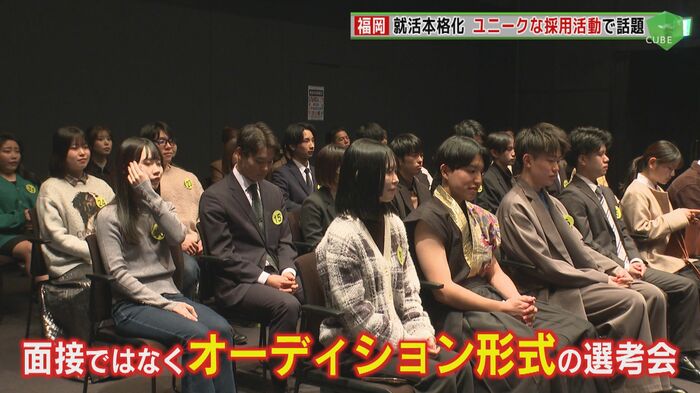

知名度の低い地方の企業がいったいどのような採用活動を行っているのか。最終選考の会場に初めてカメラが入った。会場にずらりと並んだ社長をはじめとした幹部やマネージャークラスの社員ら20人余り。最終選考は、一般的な幹部との面接ではなくオーディション形式というユニークなスタイルをとっている。

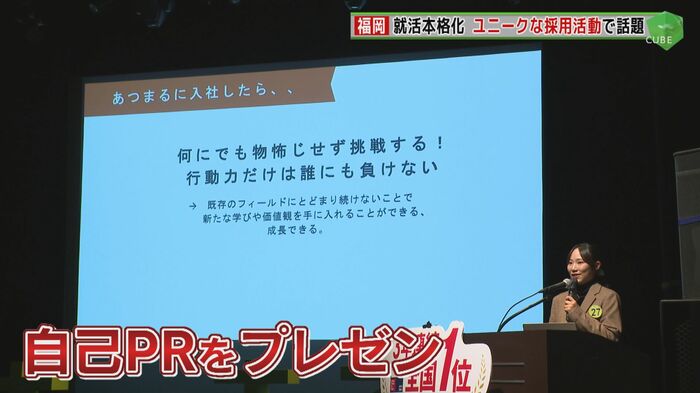

31人の学生が自身をアピールする。舞台上で特技を披露し会場を巻き込んだパフォーマンスを披露する学生など、4分の制限時間内なら“何でもあり”の一発勝負だ。

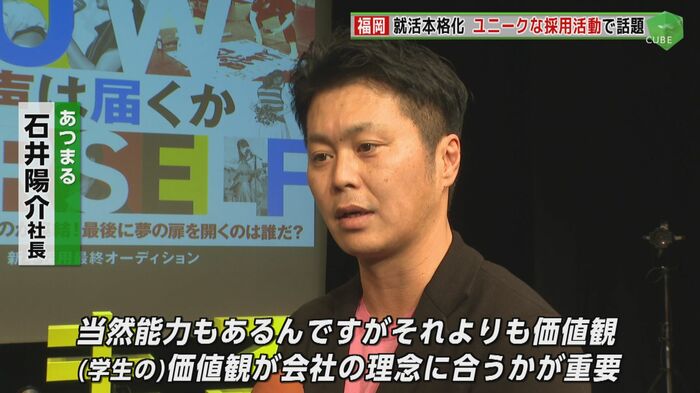

なぜこのような選考方法を実施しているのか。石井陽介社長は「当然能力もありますが、それよりも価値観だと思っています。価値観が会社の理念に合うかどうかが、すごく重要。考え方と熱意がマッチする学生さんに内定を出して入社していただく」と会社の求める人物像と学生との間に隔たりを作らないことが狙いだと話す。

選考の前段にあたる説明会では、社長自らマイクを握り、直接学生と意見を交わしながら会社の魅力や理念を伝えている。そしてオーディション形式での最終選考で学生の価値観を表現してもらうことで、学生と会社双方にとって内定後の「ギャップ」を減らすことにつなげているというのだ。

社員による審議のあと学生たちにはその場で結果が伝えられ、この日は18人に内定通知書が手渡された。内定した学生の1人は「自分の全てをありのままに出したら合格をもらえたので、参加してよかった。会社がしっかり社員を応援する体制ができているので、途中でやりたいことが変わったりしても親身に応えてくれそう」と今後に大きな期待を寄せる。

今の学生が待遇や安定性以外に重視していることのひとつが「やりたい仕事ができる」こと。選考段階で会社のトップにオーディションという場で「やりたいこと」を自由な形で主張できるというユニークな点がイマドキの学生に話題となっているようだ。この会社では引き続き採用活動を行う予定で、70人ほどに内定を出したいとしている。

技術系社員の奨学金返還を支援

独自のやり方で学生が集まるこの会社だが、それでも今後、東京にある大手企業などの採用が始まれば、一定数の辞退者が出てくると予測している。

そんななか『JR九州』の古宮洋二社長は定例会見で2026年度以降に入社する技術系の社員を対象に奨学金の返還を支援すると発表した。対象となるのは「車両・運輸」や「保線・土木」など技術系の6部門の社員だ。支援額は月額で最大1万5千円、最長10年間で180万円となっていて、会社が日本学生支援機構に代理で返還するという。

古宮洋二社長は「事務系に比べ、技術系の方の採用が非常に厳しいですので、優秀な学生を集め、将来のいろんな鉄道を中心とした技術革新等々に活躍してほしい」と述べた。

学生優位の就活市場で地方の企業はどうすれば人材を確保できるのか。争奪戦は正念場を迎えている。

(テレビ西日本)