長野県諏訪市の諏訪湖では、凍った湖に氷の筋が出来る現象「御神渡り(おみわたり)」が2018年以降、見られなくなっている。背景にあるのが「温暖化」だ。花火大会を秋に変更したり、祭りに使う木材が枯れてしまったりするなど、温暖化によって大きな影響が出ている。

■住民らが待ち望む諏訪湖の「御神渡り」2018年以降は見られず

二十四節気でもっとも寒いとされる「大寒」の2025年1月20日、早朝でまだ薄暗い中、長野県諏訪市の「諏訪湖」には多くの人が集まっていた。

待ち望んでいるのが、「御神渡り」だ。

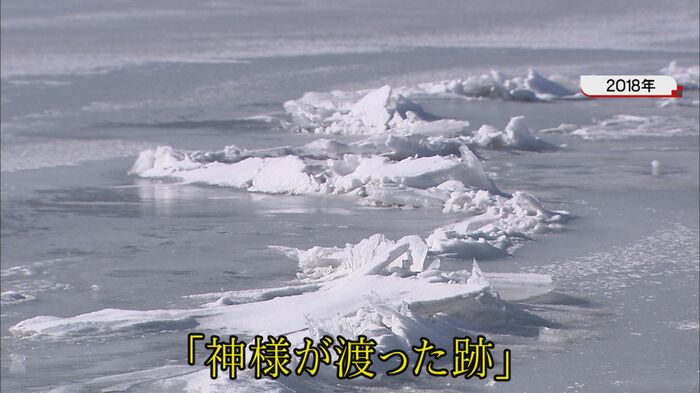

真冬の諏訪湖では、張った氷の厚みが増すと、湖面に筋状の亀裂が現れる。

湖を横切るように伸びる筋は「神様が渡った跡」とされ、信州の厳しい寒さがもたらす神秘的な現象を、人々は室町時代から「御神渡り」と呼び、毎年待ち望んできた。

しかし、御神渡りは2018年を最後に見られなくなっている。

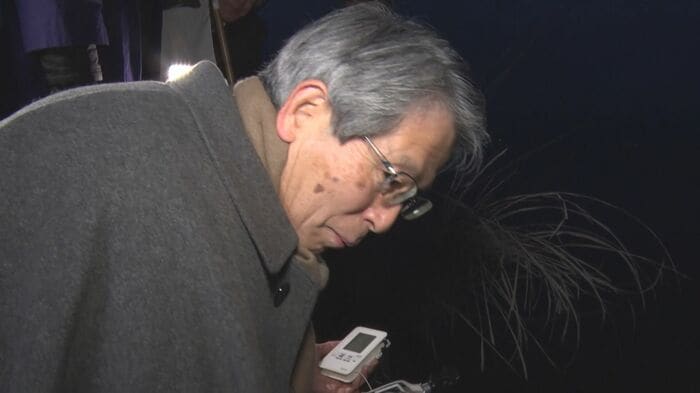

八劔神社の宮坂清宮司:

水温3.1℃、3.1℃から変わらないね。

氏子の男性:

なんかね、ちょっと寂しい。

■御神渡りの出現回数は戦後に大幅減少 背景に“人間を中心にした自然”

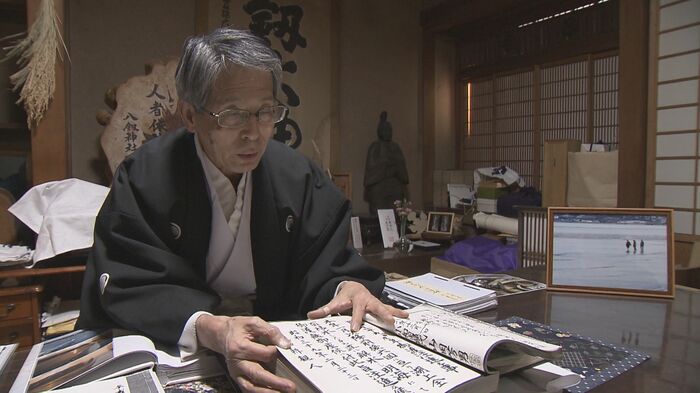

諏訪湖から少し離れた場所にある、御神渡りの神事をつかさどる「八劍(やつるぎ)神社」。

八劔神社の宮坂清宮司は、およそ40年前から観測を担当してきた。

八劔神社 宮坂清宮司:

マイナス10℃の日が3日続くと、周囲16キロある湖が全面結氷する。馬の鞍みたいに盛り上がって、そして対岸へつながっていく。昔の人は“神様がお渡りになった跡”であると受け止めていたようです。

神社に伝わる、およそ600年前からの御神渡りの記録がある。

八劔神社の宮坂清宮司:

“昭和39年は1月以降、前後6回にわたり湖上全面結氷したるも、ただちに解氷して「明けの海」にて御神渡りござなく候”と書いている。

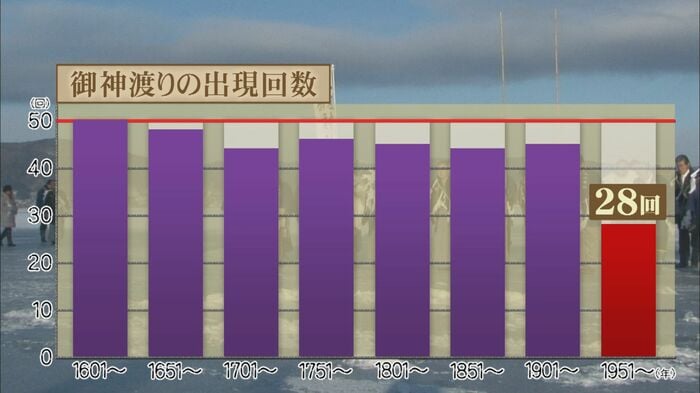

「明けの海」とは、御神渡りがないまま立春を迎えることを指す言葉だ。八剱神社に残された観測記録から、御神渡りの出現回数を50年ごとに区切って見ると、江戸時代の初めには毎年出現していた。

その後も出現しない年の方がまれ、という時期が続いたが、戦後に入り、高度経済成長期を挟んだ2000年まででは28回と大幅に減少した。

21世紀に入ってからの24年間ではわずか“6回”で、2018年が最後だ。この6年は「明けの海」が続いている。

八劔神社の宮坂清宮司:

人間の生活が変わることは、人間を中心にして自然を変えていく。CO2やフロンガスは計り知れないところで地球規模でそうなっていますから、その影響が諏訪湖にも表れているのかなというふうに思う。

「御神渡り」を待ちわびる人の1人に、画家の後藤吉久(ごとう・よしひさ)さんがいる。

後藤吉久さん:

ここには毎日観測に来ていて、毎日1枚ここに展示する感じで。

後藤さんは毎日、湖を題材にした作品を書き続けていて、誰よりも御神渡りを待ち望んでいる。

後藤吉久さん:

御神渡りができてみると、この地域にとってはものすごいエネルギーになるというか。去年少し結氷した時に、水が心臓の音のように鳴っている時があったんですよ。それが諏訪湖の鼓動のように聞こえるとか、生きているんだなって、感じますね。御神渡りに対しての思いは強いので、期待しています。

■花火大会は夏→秋に…伝統行事を直撃する「温暖化」

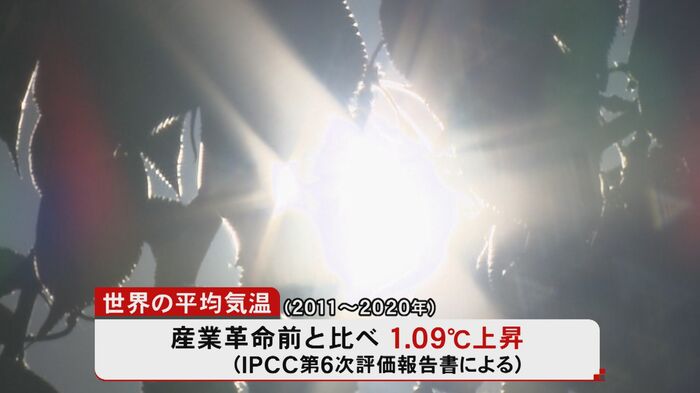

「神様」の出現を阻んでいると考えられるのが、地球規模の温暖化だ。

産業革命の前と比べて、世界の平均気温は1℃以上(1.09)上昇した。日本の年間平均気温も、2024年は統計開始以来の最高を2年連続で更新している。

気候の変化は、各地の伝統行事を直撃している。

日本の夏の風物詩「花火大会」では、熱中症対策が大きな問題となった。岐阜県美濃加茂市では2024年、花火大会を8月から9月に開催時期をずらすと決めるなど、“秋の花火大会”が増えつつある。

北海道・支笏湖(しこつこ)で1979年から続く冬のイベント「氷濤(ひょうとう)まつり」は2024年、気温の上昇で氷像が崩れる事態となった。

2025年の氷濤まつりは、開催時期を1週間遅らせることとなった。

タイマツの燃え具合などで天候などを占う愛知県西尾市鳥羽町の奇祭「鳥羽の火祭り」も、自然の変化に悩まされている。

男たちが燃えさかる巨大なタイマツに飛び込む、1200年あまり続く祭りだが、大量に使われる木材は、地元の山で調達してきた。

しかし、タイマツへの点火などに使う「ゆすり棒」で欠かせない松の木が、数十年前から枯れてしまうようになった。

三河鳥羽火祭り保存会の大西俊竹会長:

松じゃん、これ全部松じゃん。何百本と植えてあったんだよ。全部全滅。全部“松枯れ”が入っちゃった。残念だけどね。

海外から持ち込まれ、日本では明治38年(1905年)に初めて確認された松くい虫の被害。林野庁によると、被害の拡大には温暖化も関わっていると考えられている。

環境の変化に対応し、祭りをつなげようと大西会長たちは松の植林を始めたが、悪戦苦闘の日々が続いている。

三河鳥羽火祭り保存会の大西俊竹会長:

鳥羽の火祭りは、基本的には自然にあるものを昔から使うので。それを途切れさせないように次の世代、次の世代へつないでいくのがものすごい大事だと思うよ。

■神社が“異例の対応”も…7シーズン連続で「御神渡り」ならず

2025年2月3日、御神渡りがあるかを観測する最後の日の「立春」には、多くの地元メディアも集まった。

しかし、諏訪湖の湖面は全く凍らず、神様の訪れは感じられなかった。

八劔神社の宮坂清宮司:

湖面見ただけでも、なかなか春の兆しをかんじるような、しぶき着氷もなく。週末の寒波を期待しながらもう少し様子を見ていきたいと思います。

最強寒波の到来にわずかな望みを託し、八劔神社は「明けの海」の宣言を2月10日まで保留する異例ともいえる対応をすることにした。自然を前に、私たちはただ待つことしかできないのか…。

八劔神社の宮坂清宮司:

自然の不思議さ、計り知れないことを感じました。だから湖が全面結氷するとはとんでもないことだなと感じていますし、諏訪湖、氷を通して色々なことを教えて下さっている。モヤモヤした感じですけど、週末の冷えを期待したいと思います。

迎えた2月11日、最低気温は氷点下4.6℃止まりで、氷は溶け、沖合いでは波も立っていた。12日からは気温が上がる見込みだったことから、八劔神社は、御神渡りが出現しない「明けの海」を宣言した。

諏訪湖で御神渡りが見られないのは、これで7シーズン連続となった。

2025年2月5日放送

(東海テレビ)