三重県は牡蠣の産地として知られていますが、2025年は成長が遅く身も小さいものが多く、関係者の頭を悩ませています。

■多い時には水揚げした7割が死んでいることも…三重の牡蠣に異変

鳥羽市の「浜英(はまひで)水産」は、目の前の生浦(おおのうら)湾で育てた自慢の「浦村かき」の蒸しがきや焼きがきが食べ放題で、平日も予約でいっぱいです。

しかし2025年は例年よりも牡蠣の成長が遅く、身も小さめだといいます。養殖小屋では選別をしていますが、死んだ牡蠣が増えています。

浜英水産の従業員:

これ、死んでいるやつ。叩いたらわかる、中に入っているか入ってないか。これは入ってないね。今年はゴミ(死んだ牡蠣)多いです。

2025年は、水揚げした牡蠣のうち、多い時で7割ほどが死んでいるといいます。

浜英水産の浜田章吾社長:

例年よりも小さめで、成長が遅れているのもあるし、大きいのが死んでしまって、小さいのばかり残ってしまったもんで。

■専門家や漁協関係者に聞いた「養殖牡蠣が死ぬ理由」

なぜ、養殖していた牡蠣が死んでしまうのか、貝などに詳しい水産研究・教育機構の専門家に聞きました。

水産研究・教育機構の栗原健夫主幹研究員:

水温が上がることによって、特に夏、7月前後ですね。マガキの産卵期ですので、産むのに相当なエネルギーを費やしてしまって、そしてマガキが死んでしまうといったことは懸念されています。

地元の漁協関係者にも聞きました。

鳥羽磯部漁協津村支所の城山忠一理事:

「一番重要なのが、たぶんエサ不足が一番の原因だと思いますね。牡蠣が食べるプランクトンが海にいなかった」

牡蠣小屋を経営する浜英水産の浜田社長は、お昼の営業後に…。

浜英水産の浜田章吾社長:

本来もっと大きくなるはずだった牡蠣が、いつもより小さくて量も取れてないもんで、もう1回海に行かせて大きくするようにしているとこです。

サイズが小さすぎた牡蠣を海に戻し、さらに1カ月以上かけて大きくするといいます。

浜英水産の浜田章吾社長:

牡蠣がこれだけ小さいもんで、出荷も全然できてなくて、いつもの多い時の2割くらいしか出荷してない状態で。県外からもいっぱいお客さん来てくれとるもんで、三重県で産業として魚連なり県知事なり、なんとか産業を守ってくれるように動いてくれたら一番ありがたいと思っているんだけど。

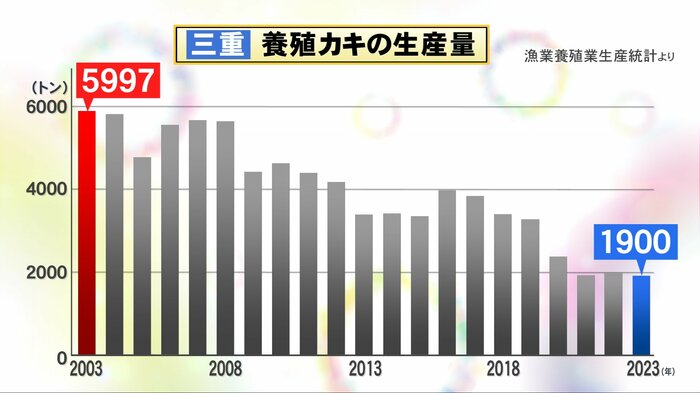

■県内の生産量は20年前に比べ約3分の1に

三重県の養殖牡蠣の生産量は減り続けていて、20年前に比べて3分の1ほどに減少しています。

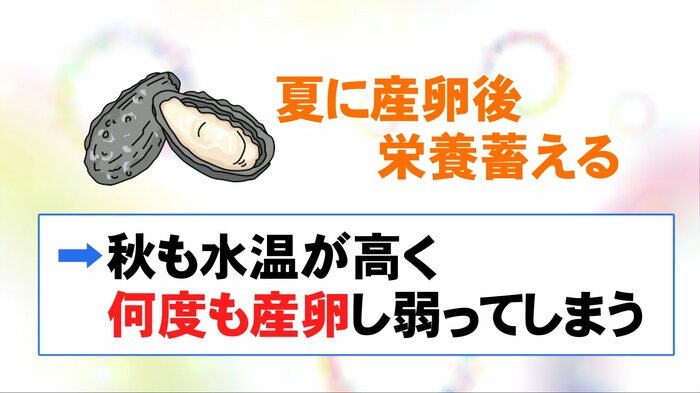

水産研究・教育機構の栗原研究員によりますと、ポイントは「海水温の高さ」です。牡蠣は夏に産卵して、秋以降に栄養を蓄えますが、水温が高いため夏に何度も産卵していまい、力を使い果たしてしまうのではないかとしています。

また、弱ったことで他の魚に食べられたり、病気にかかりやすくなるのではないかとみられています。

(東海テレビ)