デジタル技術を活用し、ビジネスモデルや業務を変革する「DX」(デジタル・トランスフォーメーション)。その波が、医療の分野に広がりつつある。

AI(人工知能)を活用し、治療の効率化や医療の負担軽減に挑んでいるのが、アメリカ発のアプリケーション開発・管理プラットフォーム「VANTIQ」(バンティック)だ。

12月10日、東京・港区で日本法人のVantiq株式会社が「Vantiq Healthcare Executiveセミナー」を開き、佐藤知成・代表取締役社長らが、その導入事例を紹介した。セミナーには、医療機関や研究機関の関係者ら100人以上が参加。イベントでは、彼らが目指す“次世代のヘルスケア”が見えた。

患者の“遠隔モニタリング”を実現

VANTIQは、2015年に創業したアメリカのベンチャー企業「Vantiq, Inc.」が提供するプラットフォーム。

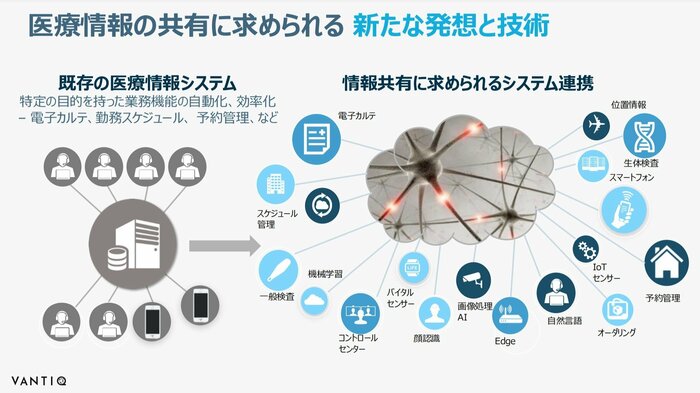

AIをソフトウェアやクラウドサービスと連携し、情報の収集や分析に活用できるものだ。

情報を集めながらAIによる判断を組み込むことができるため、気象情報や生体情報など“常に変化しているデータ”も、リアルタイムに処理・利用できるのが強みだ。

例えば、ある地域で洪水が起きた場合、現在地の情報からAIに「避難の必要性があるかどうか」を判断させたり、避難経路の情報を把握して「最適なルートを再提案」させたりできるという。

VANTIQはアメリカで、幅広い分野に導入されているが、特に期待されているのが医療への貢献だ。

VANTIQによって「救急搬送中の患者のバイタルサインを、病院の医師がリアルタイムで確認できる」といった“患者の遠隔モニタリング”も実現できるという。

2019年に設立された、日本法人 Vantiq株式会社の佐藤知成代表取締役社長も「VANTIQでは異なるAI同士をつなぎ、AI同士を対話させるようなこともできます」と期待を寄せる。

医療の「安全と質」の向上、医療事務の「効率化」にも貢献

日本の医療にVANTIQが広がると、具体的にはどんなイノベーションが起きるのだろうか。

日本法人の藤武琢也CTO(最高技術責任者)は、リアルタイムのデータの検知・判断が、迅速な対応を必要とする医療現場において大きな質の向上をもたらすと同時に、すぐにでも実現できることとして2つ挙げる。

病院では、検査や診察などがスムーズに進まず、患者の待ち時間が増えたり、医師や看護師が時間に追われてしまうことも起こり得る。

このような、医療事務の「効率化、省力化」の実現を1つ目に取り上げた。

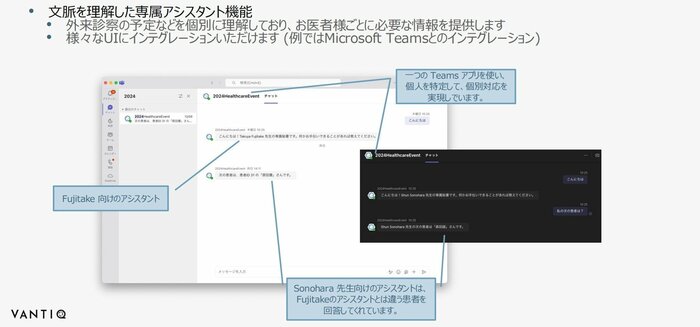

AIで患者の流れを最適化する、チャット形式で患者の情報を答えるといった専属アシスタント機能のようなシステムがあれば改善が期待できるそうだ。

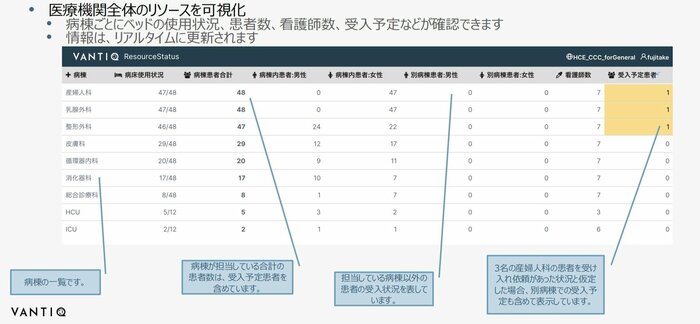

そして2つ目は「病院内の情報の可視化」だ。VANTIQでは、ベッド(病床)の空き状況、看護師の数、受け入れ予定の患者数などを、診療科ごとに一覧できるアプリケーションも開発できるという。

情報はリアルタイム更新されるので、病院のリソースを簡単に把握することができ、ベッドが埋まっていても、別の病棟にスムーズに案内するといったことも可能だ。患者の待ち時間を減らしたり、満足度を高めたりすることにもつながるという。

AIが症状の「分類や進行」を評価するアプリも

VANTIQはなぜ日本の医療を変えたいのか。そこには、医療現場の実情も関わってくる。

12月10日のセミナーで、アメリカでのVANTIQの導入事例として紹介されたのが「WoundRound」というアプリケーションだ。

このアプリは、患者の創傷(傷や損傷)を写真撮影すると、何万枚もの事例を学んだAIが「創傷の分類や進行の段階」を評価するというもの。情報の共有がしやすくなり、教育用のツールとしても役立っているそうだ。

開発したのは、経験豊富な専門医を見つけることや、患者に同じ対応をすることが難しい、症状の記録や報告が医療従事者の負担となっている、などの課題があったからだという。

こうした課題は、日本の医療現場にも通じるところがあるはずだ。

医療の質の向上に期待

佐藤代表取締役社長は「医療関連の情報が一元管理できれば、病院間や地域の医療連携にもつながり、患者が“たらい回し”になってしまうことも防ぎやすくなるはずです。業務の効率化により、収益性の改善も期待できます」と話す。

また、10日のセミナーでは、宮内庁皇室医務主管でもある、自治医科大学の永井良三学長が基調講演を行ったほか、医療関係者らが「日本の医療を支えるITテクノロジーの将来」をテーマにパネルディスカッションを行った。

パネルディスカッションに参加した、湘南鎌倉総合病院・麻酔科集中治療部の太田隆嗣部長は、「医療は“知識の標準化や系統的な指導”が大切」だとし、次のように期待も寄せる。

「AIの力を借りると(レポートなどは)標準化・系統化されたものが書けると思います。周辺のスタッフとのコミュニケーションが円滑に進んでいきますし、データとしても系統だったものを集めることができて、医療の質も上がっていくことが期待できるのでは」

医療従事者と患者どちらにもメリット

日本は2024年に「医師の働き方改革」がスタートし、労働時間に上限が設けられた。長時間労働を防ぐための試みだが、一方で「医師が不足している地域だと、患者への対応が難しくなるのでは」という懸念もささやかれる。

電子カルテ、患者の予約状況、勤務スケジュール、オーダリング(医師の指示)といった情報が連携・共有しやすくなれば、医療従事者を支えることにもなる。患者にとっても、満足度の向上にもつながるはずだ。

VANTIQは “日本のヘルスケア”をどう変えていくのだろうか。今後の展開に期待したい。