2005年、JR福知山線で起きた脱線事故。その瞬間を、乗客の一人だった小椋聡さんは鮮明に覚えている。

■【動画】友達も先生も死んだ 大切な人が亡くなり…奇跡の少年と呼ばれ抱いた「違和感」 東日本大震災と福知山線脱線事故の生存者

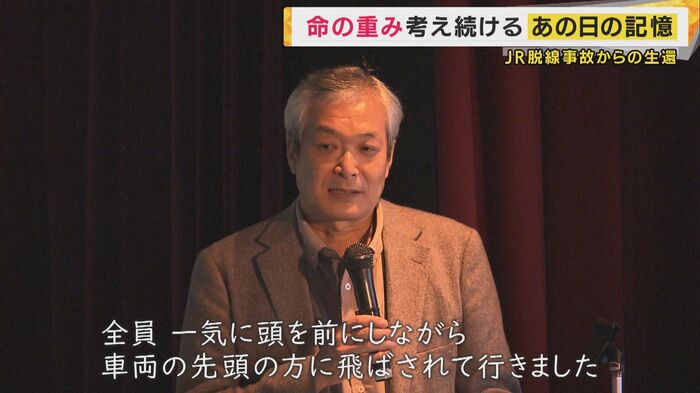

小椋聡さん:私が車両の異常に気付き始めたのは、周囲の乗客の皆さんが尋常じゃな事態だと気づき始めてざわざわしていました。 次の瞬間、車体がねじれるような形で、私の周りに立っていた人たちが全員一気に頭を前にしながら、車両の先頭の方に飛ばされていきました。

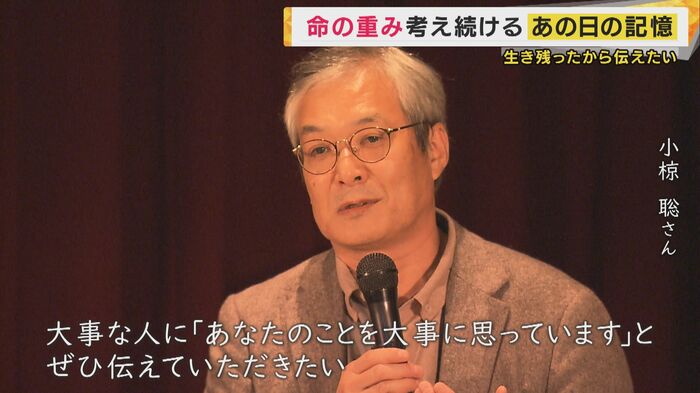

先月、東京で開かれた命をテーマにした講演会。

■「最も犠牲者の多い2両目に乗車」小椋さんは足に大けがも奇跡的に助かる

小椋聡さんは、通勤途中にJR福知山線脱線事故に遭った。

7両編成の列車のうち、3両目までが脱線。

1両目と2両目は原型をとどめないほどの惨状となった。 小椋さんが乗っていたのは、最も犠牲者の多かった2両目。

足に大けがをしたが、奇跡的に命は助かった。

小椋聡さん:生存されている方がいるかいないかわからないという報道。確かそうだったんです。思い出します、これ(当時の新聞記事)を見たら。 自分が(入院中に)ベッドに寝ながらテレビを見ていて、まだ車内に生きているか亡くなっているわからない人がいるということだけは分かっていた。

この事故で命を落としたのは、乗客・乗員107人。

小椋さんは、自分が生き残ったことを素直に喜ぶことができなかった。

小椋聡さん(2006年):誰かの犠牲の上に今の私の命、私たちの生活があるのではないか。私はこの1年半の間、ずっと考えずにはいられませんでした。

■「生存者としての責務」“最期の乗車位置を探す” 尽力も妻が心の病に

生存者としての責務を感じ、遺族が知りたがっていた亡くなった人の最期の乗車位置を探す取り組みに奔走した、小椋さん。

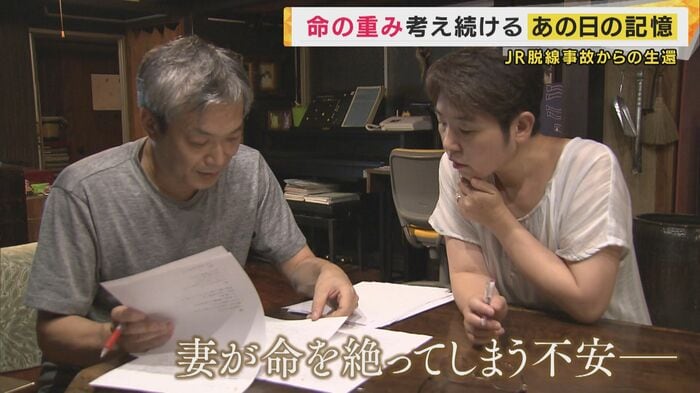

夫の力になりたいと、電車に乗っていなかった妻の朋子さんも活動に参加し、夫婦で事故に向き合い続けた。

しかし、遺族の悲しみに寄り添ううちに、妻の朋子さんは、双極性障害という心の病を発症。

妻が自ら命を絶ってしまうのではないかという不安に駆られることもあった。

■JR福知山線脱線事故からまもなく20年 「今じゃないとやれないことを」

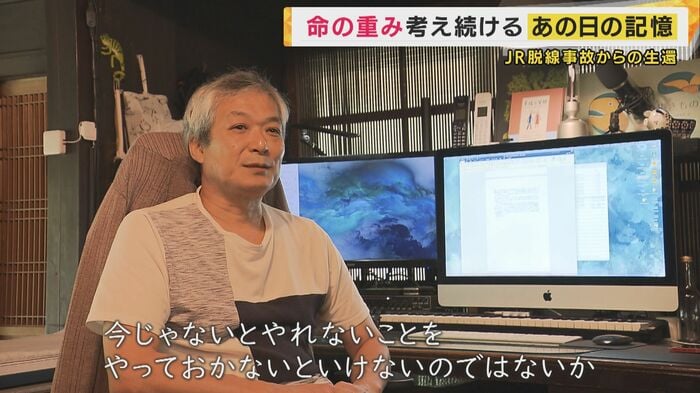

まもなく事故から20年。

小椋さんは新たな転換点をむかえていた。

小椋聡さん:19年目・20年目という時期は、かなり日常生活の方のウェイトが大きくなってきた。 自分がとらえている事故像みたいなものが10年目とはずいぶん違うかなって気づいた。 このタイミングで、もし(事故に)向き合わなかったら日常の中に埋もれていくような状態になっていくだろうなと予測できました。 今じゃないとやれないことをやっておかないといけないのではないかという気がしました。

事故を通して得たものを後世に残したい。 小椋さんは、命について伝える場を作ることを決めた。

■「一緒に命語って」東日本大震災で多くの犠牲者出た大川小の卒業生の元へ

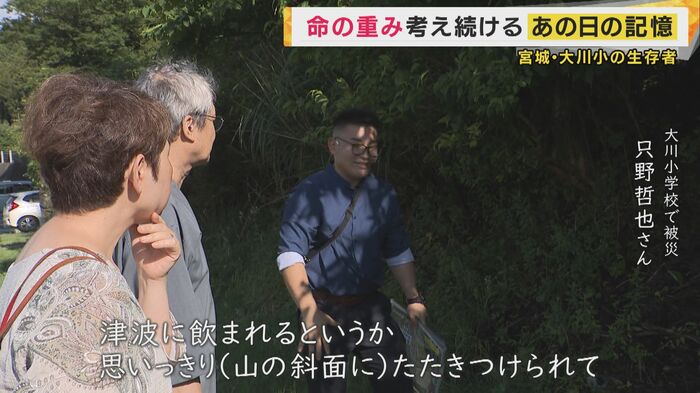

小椋さんは宮城県石巻市を訪れ、一緒に命について語ってほしいと東日本大震災で被災した只野哲也さんに会いに行った。

只野さんは、東日本大震災の津波で児童・教員80人が死亡し、4人が行方不明となった大川小学校の卒業生。

只野哲也さん:津波に飲まれるというか、思いっきり(山の斜面に)叩きつけられて。 大勢の人に押しつぶされているような圧をかけられて、息ができなくなって、耳に水が入ってくる感覚があって、息ができなくて、気絶しちゃったんですけど。

■津波で家族・友人失った只野さん “奇跡の少年”に違和感

只野さんは震災当時、小学5年生。

津波で、妹、母親、祖父、そして多くの友達を亡くした。

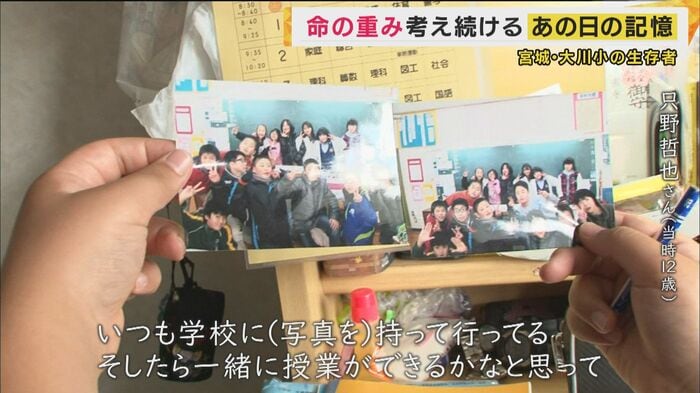

震災直後の只野哲也さん:いつも学校に(写真を)持って行ってる。そしたら一緒に授業できるかなと思って。死んだと思えないよね。 いつも学校終わって疲れたなと思ってこれ(写真)見て、しばらくぼーっとしてると先生に怒られる。

自分は偶然生き残っただけ。 周りから“奇跡の少年”と呼ばれ、特別扱いをされることに違和感を覚えていた。

■小椋さんと只野さん「失われた命と向き合ってきた時間に共通点」

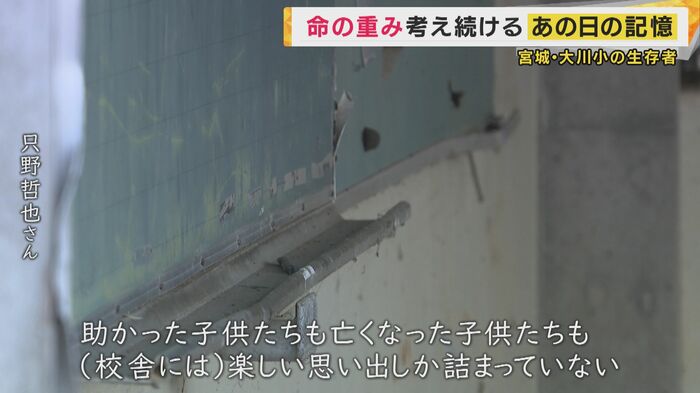

25歳となった只野さんは、震災遺構となった校舎で伝承活動をしている。

只野哲也さん:校舎の中では誰も亡くなっていない。助かった子どもたちも、亡くなった子どもたちも(校舎には)楽しい思い出しか詰まっていない。 なぜか校舎の前に献花台があって、皆さん献花台に手を合わせて、校舎に向かってお花をあげられるが、僕としてはなぜそこで手を合わせるようにしちゃったのか。 子どもたちのほとんどががれき・家屋の下敷きで見つかって、ご遺族の方が息子や娘をがれきの中から引き上げる体験をしたのはここなんです。

小椋さんと只野さんは、それぞれの経験から命の重みについて語り合いった。

二人は生存者として抱えてきた苦悩や、失われた命と向き合ってきた時間に共通点を感じていた。

小椋聡さん:彼の中にはいろんな葛藤があった上で、こんなに元気な姿で、みんなの前に出てるんだろうなと思うんですよね。 でも本当に自分が思ってることとか、このしゃべってる裏側に抱えている混沌とした怒りや妬みや、うまくいかないジレンマみたいなものっていうのは必ずどこかにあるんですよ。

■講演会へ 二人は互いの経験を共有し命について考えを深める

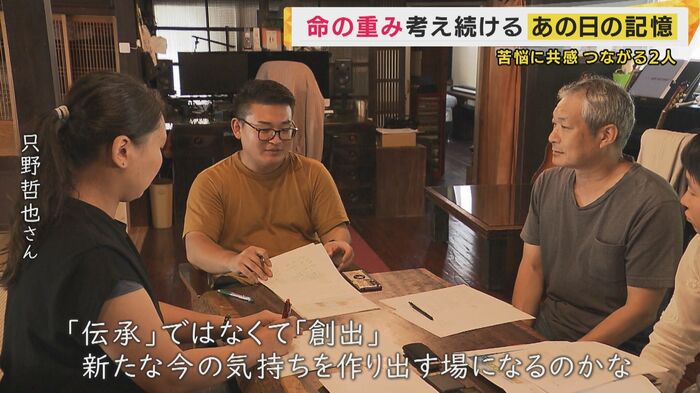

ことし9月、小椋さんの自宅に只野さんの姿があった。

二人は講演会の準備を進める中で、互いの経験を共有し、命について考えを深めた。

小椋聡さん:ここ(講演会)の場に来て下さる方はおそらく何かの経験をしていると思う。(話を聞いて)もう一回頑張ってみようかなと思える場所がこの会の目的ではないか。

只野哲也さん:『伝承』ではなくて『創出』新たな今の気持ちを作り出す場になるのかな。

■「一生震災とも大川小学校とも自分自身とも向き合う」

講演会には、東日本大震災の被災者や鉄道会社の社員など、100人以上が参加し、小椋さんと只野さんは、それぞれの経験を通して得た命の重みについて語った。

只野哲也さん:東日本大震災っていうのは、僕が地元から外に出る、旅に出るための原動力にもなったと今は受け止めることができるようになったかな。 ひたすらに向き合うしかない。乗り越えるというよりは、一生僕は震災とも大川小学校とも自分自身とも向き合うことになると思う。

■「今まで気づかなかったものに気づいたことが脱線事故の経験」

小椋聡さん:脱線事故の被害者というと、非常に大変な思いをされて、今でも苦悩の中にいると思われている方が多いかもしれませんけど、決してそれだけではありません。 この事故を通して、私は妻を失いそうになった経験を通して、妻と一緒にいられること、隣ですやすや眠っている彼女の姿を見るたびに、幸せな人生を送れているなと思えるようになりました。 今まで気づかなかったものに気づかせていただいたのが、私はこの脱線事故の経験だったと思っています。

二人の話を通して、命の大切さを改めて考える機会となったという講演会の参加者。

鉄道会社の社員からは、安全に関する業務の重要性を再認識したという声も聞かれた。

当事者たちは、事故や震災とともに今を生きている。

■「どうしたら生命を大事に生きられるか知りたかった」と参加した人も

参加した東京メトロの社員は…

東京メトロの社員:(東京メトロも)事故の経験をしているし、私も安全をつかさどる業務をしていますので、社員に対して(事故を)どのように伝えていくか。 こういう方と接点を持ちながら、何か模索しながら構築していきたい。

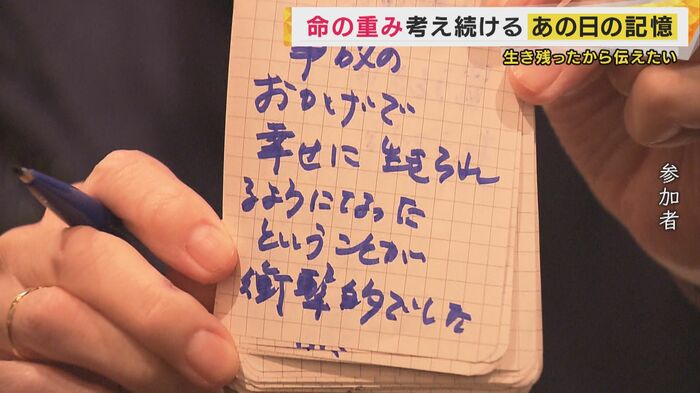

別の参加者は、筆談で感想を述べた。

参加者:私もがんの手術を3回して声を失ったので どうしたら、自分も苦しみをのりこえ、生命を大事に生きられるか知りたかった 事故のおかげで幸せに生きられるようになったということが衝撃的でした。

■「ただいま」が言えなかった人がたくさん 大事な人に「大事に思っています」を

当事者たちは事故や震災とともに、今を生きている。

小椋聡さん:僕らは(事故が)起こると思っていなかった電車にたまたま乗っただけなんです。 あの中で『行ってらっしゃい』と言って、『ただいま』が言えなかった人たちがたくさんいるので、皆さんは明日『おかえり』って言ってあげられる人を持っているかもしれないんです。 もしかしたら失った人もいるかもしれないですけど、その大事な人たちに、『あなたのことを大事に思っています』ということをぜひ伝えていただきたい。

小椋さんは脱線事故からの経験、被害者それぞれが考える「いのち」についてまとめた本を来年春に出版する予定で、今回の講演会の内容も掲載されるということだ。

(関西テレビ「newsランナー」 2024年12月11日放送)