10日に岐阜・下呂市で発生した、救急車が衝突事故を起こし激しく炎上した事故。

この事故の背景にあったのは、救急隊員の過酷な勤務状況だった。

市議会でも救急隊員の過酷な勤務状況が取り上げられる

この事故をめぐる問題は、13日の下呂市議会でも取り上げられた。

岐阜・下呂市 鷲見昌己市議(下呂市議会、午後1時半ごろ):

(救急隊員の)勤務体制や運行規定などをしっかりと見直していただきたいと思います。

事故が起きたのは、今週火曜日(10日)の午前5時前。岐阜・下呂市の国道で救急隊員や医師など6人が乗った救急車がガードパイプに衝突し炎上した。

6人は車から脱出できたが、男性医師(31)、男性救急隊員(34)、女性看護師(51)の3人が足や肩を打撲するなどのけがをした。

下呂市の消防本部を取材すると、運転していた救急隊員は事故が起きるまでの20時間もの間、勤務を続けていたことがわかった。

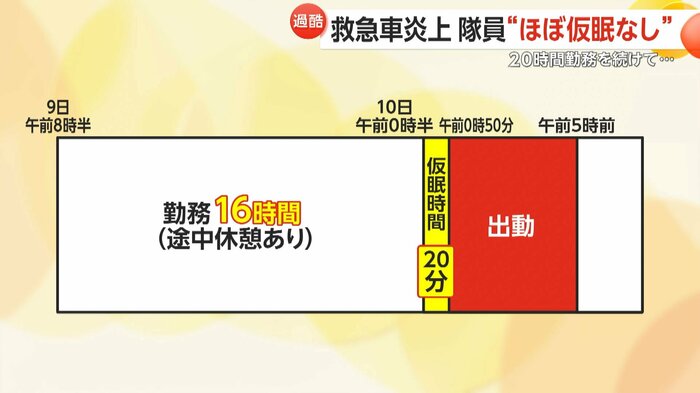

隊員は、前日の9日午前8時半から勤務し始め、途中で休憩を挟みつつ、10日午前0時半まで働いたあと仮眠に入った。

救急出動がなければ午前7時まで眠ることができたはずだったが、午前0時50分に救急要請が入ったため、わずか20分しか仮眠時間を取れなかったという。

救急車は、通報があった家から患者を下呂温泉病院に搬送したが、ここでは対応できないほどの重傷だったため、約50km離れた高山市の病院へ搬送した。

事故が起きたのは、その帰り道でのことだった。

隊員は仮眠もほぼできないまま勤務を続け、往復約100kmの道を2時間ほど運転していたとみられる。

下呂市消防本部の遠藤丙午消防長は「夜間、職員が少しでも負担が減るような体制作り、そういったものを今後検討していきたいというふうに考えております」と話し、再発防止策を検討するとしている。

これまでにも同様の事故が…

同様の事故は、これまで繰り返し起きている。

2022年12月には、東京・昭島市で、救急車が患者を搬送して戻る途中、中央分離帯に衝突した。

原因は、救急隊員の居眠り運転だった。

当時救急隊員は、約17時間連続で勤務にあたっていた。

救急の現場はその多くで、逼迫(ひっぱく)した状況が続いている。

12月から緊急性のない救急搬送を有料化した茨城県では…

青井実キャスター:

逼迫しているという現状を見ていただきましたが、今高齢化が進む中で、救急車の出動件数というのは年々増加しているそうです。緊急性の低い通報というのもあって、救急隊員の業務を逼迫させる要因にもなっているという現状があるんですが、その対策として、「イット!」でもこれまでお伝えしたんですが、茨城県では緊急性のない救急搬送については料金を徴収しようという取り組みが12月から始まったんです。

しかしながら茨城県では、開始から1週間で緊急性のないものが88件あったそうなんですね。その理由としては便秘、腰痛、そしてかすり傷などがあったんですが、これについて、遠藤さんどうですか?

遠藤玲子キャスター:

切り傷とか、かすり傷で呼ぶというのは、ちょっと明らかに緊急性はないかなという感じもします。

青井キャスター:

ただ腰痛だったら、人の腰痛の場合、呼んじゃうかもしれないんですよ。

遠藤キャスター:

そうなんですよ、自分ではなく、誰かが必要かもしれないと呼んだときに、結局それでお金がかかる、じゃあちょっとためらっちゃうかなとの可能性もあります。

青井キャスター:

いろんなケースがあると思うんですけど、ただ緊急時は迷わずに救急車を呼ぶことはもちろん必要です。

一方で、すぐに病院に行った方がいいのか、それとも救急車を呼ぶべきなのか考えた場合、以下のようなシステムがあります。

大人の救急電話相談「#7119」に電話したり、子どもも15歳未満の子どもは「#8000」にかけると相談に乗ってくれます。

遠藤キャスター:

実際まだかけたことないんですけど、どういうことが起きるんですか?

青井キャスター:

医師と看護師、トレーニングを受けた相談員等が情報を聞き取ってくれるそうです。それで緊急性があるのか、今すぐに病院受診した方がいいですよ、そういったことをアドバイスしてくれて判断してくれるそうです。

つまり、いつもと違う様子だと思ったら、緊急だとならなかった場合はこの「#7119」だったり「#8000」を使うということだそうです。

ーー中村さんどうですか?

スペシャルキャスター・中村竜太郎さん:

そうですね、諸外国を見てもですね、救急車を有料化しているところは結構多いんですよね。その点、日本は恵まれていて、ただそれに甘えすぎるのは、やっぱりよくないと思うんですよ。本当に救急車が必要な方の命を救うために、まずはこういった相談番号の活用をすることが必要かなと思いますね。

青井キャスター:

この緊急性の低い通報って、これまで全体の2割ほどっていわれてるんですけど、今回のこの茨城県の取り組み後は、5.8%なので、一定の効果があったのかなというふうに言えるかもしれないですが、そのあたりどうですかね。

遠藤キャスター:

本当に緊急性の高い患者さんのためにも、 安易にやはり利用をしないこと、ただ緊急性が本当にその場合はためらわないこと、やはり自分での判断と相談もしっかりして、周りにも聞いて判断することが大事ですね。

(「イット!」12月13日放送より)