東京電力・福島第一原発2号機では、2024年11月7日に事故で溶け落ちた核燃料=燃料デブリを格納容器の外に取り出す「試験的取り出し」が完了。11月12日には事故後初めてデブリが福島第一原発構外へ輸送された。 事故から長い時間が経って取り出された「カケラ」とは何か?何が分かるのか?そしてこれからの廃炉は…?

そもそも燃料デブリってなに?

東京電力の「燃料デブリポータルサイト」によると、

◆事故当時、1~3号機は稼働中だったため、炉心に燃料が格納されていた。

◆事故発生後、非常用電源が失われたことで炉心を冷やすことができなくなり、この燃料が過熱し、燃料棒や炉内構造物とともに溶融した。

◆その溶融物が冷えて固まったものを燃料デブリと言う。

と説明されている。

つまり、溶け落ちた核燃料が、原子炉の中にある金属やコンクリートなどを巻き込んで冷え固まったものが「燃料デブリ」。東京電力は福島第一原発の1~3号機には合計で880トンの燃料デブリがあると推計している。

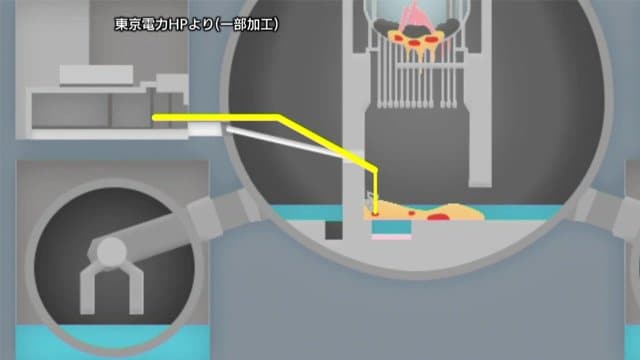

道路脇の側溝のフタのようなグレーチングにこびりついているものもあれば、原子炉本体「圧力容器」から溶け落ちた状態で固まり”つらら”のようにぶら下がっているもの、格納容器底部に固まっているものなどがあると推定されるが、放射線量が高く、直接人の目で確認することができない。また、ドローンやロボットで行っている格納容器の内部調査でも、高い放射線が機器に不具合を起こすとして長時間の調査はできず、デブリの正確な位置や形状の全容は把握しきれていない。

燃料デブリは福島第一原発で今も高い放射線量を発し続けている、いわば「放射線の発信源」。強い放射線が放出される限り、近隣住民の帰還環境も整わないため、デブリへの対処が廃炉の「最難関」であり「本丸」となっている。

いま何が分かっているの?

「試験的取り出し」に成功した燃料デブリの重さは0.7グラム、放射線量はデブリから20センチの距離で1時間あたり0.2ミリシーベルト。放射線医学研究所などが公表しているデータによると「日本において自然界から受ける放射線量は1人あたり平均で年間2.1ミリシーベルト」なので、年間に自然から受ける放射線量の約10分の1を1時間に受ける計算になる。

取り出したデブリからはウランが核分裂してできる「ユウロピウム」という物質が検出されている。原子力規制庁は「核分裂片としてのユウロピウムというのはなかなか外に出てこなくて検出ができてこなかったもの」「燃料デブリの明らかな一部と考える」とし、東京電力に詳細な分析を求めている。

取り出されたデブリは今どこに?

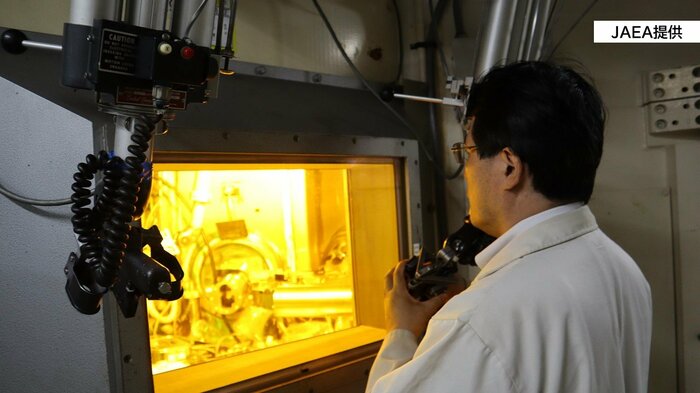

取り出された燃料デブリは、11月12日に茨城県大洗町にある日本原子力研究開発機構(JAEA)の大洗原子力工学研究所に運び込まれた。現在、X線などを用いた分析作業が行われているところ。今後、この施設のほか、同じくJAEAの原子力科学研究所、また、日本核燃料開発株式会社(NFD)、MHI原子力研究開発株式会社(NDC)の4つの施設で分析が行われる。

取り出したデブリの内部から「当時の温度」「固まり方(ゆっくり?急激?)」などが分かることで、デブリの分布の仕方や「固さ」などの推定につなげられる可能性がある。レーザーなどで切ることができるものなのか、細かく切り出して取り出すことが可能なのかによって、今後のデブリ取り出しの方法を考え直す必要があるため、取り出しや分析が無事に進めば、廃炉に向けての重要なデータが得られる見通し。また、デブリの採取を複数箇所で繰り返すことで「どこにどんなデブリがあるか」を推定できると期待されている。格納容器内の「デブリの詳細な分布」が分かれば、作業計画もより実態に合ったものに見直すことができる。

「今後の取り出しの仕方」「作業計画」を立てるためにも、採取されたデブリの分析にかかる期待は大きい。

分析の中心となる「JAEA」って何者?

JAEAは、国立研究開発法人のひとつ。公共上の理由から確実に実施されることが必要な事業を行うために法律に基づき設置される「独立行政法人」のうち、研究開発を行う法人のことで、その運営費は国庫から支出される運営費交付金や補助金が大部分を占める。JAEAは「原子力に関する総合的な研究開発機関」として、国が策定した目標に従って研究開発を行っている。茨城県や福島県だけでなく、北海道・福井県・岡山県などにも施設を持っていて、燃料デブリ以外にも、新型の原子炉の研究開発や放射性物質の処理・処分に関する研究も行う。

また、1979年にアメリカ・スリーマイル島の原発事故で発生した燃料デブリの研究も行ってきた。デブリの線量は極めて高く、厚さ1メートルの鉛入りガラス越しで取り扱われるなど、施設の中でも特殊な設備がある場所で実施される。

福島テレビがこれまでに実施したJAEAへの取材では、

■スリーマイル事故:溶け落ちた燃料が圧力容器のなかに留まった

■福島第一原発事故:燃料が圧力容器を突き破り格納容器の底にあるコンクリートと混ざり合った

という点に違いがあり、研究者は「核燃料が格納容器の下に流れコンクリートと高温で反応したというのは福島第一原発事故以前には前例がない」としている。

JAEAは、核燃料の主な成分であるウランに、金属やコンクリートなどを混ぜた「模擬デブリ」を使った研究を進めている。様々なパターンでこの「模擬デブリ」を作っていて、第一原発から取り出された燃料デブリがどのパターンに近いかなどを分析しながら、事故時の状況を明らかにしたい考え。

2号機以外のデブリは?

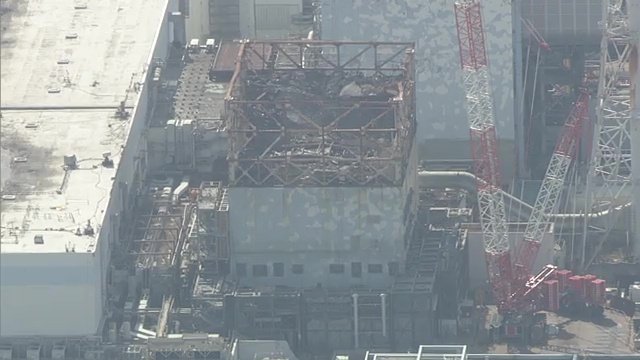

2011年の事故で1号機と3号機は水素爆発を起こした一方、2号機は原子炉建屋の側面パネルが1号機の水素爆発の衝撃で開いたことで爆発を回避した。東京電力は「現場の放射線量が比較的低く、早期に原子炉格納容器内部にアクセス可能」などの状況から、まずは2号機での試験的取り出しに着手することを決定した。

1号機は水素爆発によりガレキが飛散している状態であるため、原子炉建屋全体を覆う大型カバーを設置し、まずはその中でガレキ撤去を行う計画が進行中。燃料デブリへの接触に向けては、格納容器の内部調査を実施している段階で、2024年2月から3月にかけて、格納容器内部にドローンを入れて調査を行い、初めて「気中で」「デブリとみられるもの」を確認したという状況。今後も内部調査を行い、デブリへの接触方法を検討する。

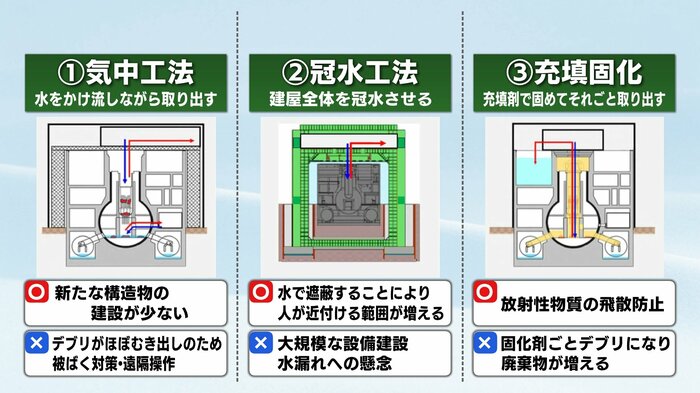

3号機では、燃料デブリの「大規模取り出し」が計画されている。気中で水をかけながら取り出す方法や、建屋を水で満たしてから取り出す方法などが検討されていたが、廃炉作業への助言を行う「原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)」は「原子炉内のデブリの一部をセメントのような充填剤で固め、気中で取り出す」という方法の採用を決定していた。この決定をもとに、東京電力が具体的なスケジュールや予算規模などの検討を行っているところで、東京電力はNDFからの聞き取りに対し「2025年度半ばまでに検討を完了したい」としているという。NDFも進捗の確認や必要に応じた助言などのフォローアップを行うとしている。

今後の廃炉はどうなるの?

東京電力は今後の燃料デブリの取り出しについて、今回の試験的取り出しに成功した「釣り竿型ロボット」ではなく、より大型の「ロボットアーム」という装置を用いて2号機での試験的取り出しを「早ければ2024年度中にも着手」方針を示している。この「アーム」は現状の「釣り竿型」よりも操作性が高く、デブリを取り出す範囲が広がる可能性が期待できる一方、現状の装置を取り外して新しくアームを設置しなければならなかったり、ロボット自体が大きいために引っかかったり経路の途中で詰まったりという懸念もある。原子力規制委員会は「釣り竿型」での取り出し継続を提案していて、東京電力は「釣り竿型ロボットでの採取を継続する可能性もある」としているところ。

国と東京電力は福島第一原発について「2051年までの廃炉完了」を掲げている。「燃料プールの燃料取り出し開始まで」の「第1期」と「燃料デブリ取り出し開始まで」の「第2期」が完了し、当初の計画よりも約3年遅れて廃炉は最終段階の「第3期」に入った。2051年までに廃炉を完了させる道筋を描いているが、過酷事故を起こした1~3号機それぞれが「どうなったら廃炉完了なのか」の姿は示されていない。むしろ「2011年に描けていた“第3期に到達する道のり”は完了したが、この先は“未知”のまま事故当時から変わっていない」ともいえる。

燃料デブリの「カケラ」を取り出したいま、地元が、住民たちが、この地域の将来の姿を想像するためにも、廃炉に向かう工程と、廃炉の最終形を示すことは必要不可欠である。

(福島テレビ)