8月26日、北海道では多くの小中学校で始業式が行われた。

実は、夏休み明けは精神的に追い込まれる子どもが増えるとされている。

どうすれば子どもを守ることができるのだろうか。

「夏休みが長かったから去年より早く学校に行きたい気持ちが強くなった」(小学4年生)

「長いと結構できることも多くて楽しかった。プールに行ったり北見などちょっと遠くへ行ったり。ちょっと夏休みが終わっちゃうのは寂しい」(小学6年生)

長く楽しかった夏休みを終え、北海道内の多くの小中学校で迎えた始業式。

しかし、夏休み明けは悩みを抱えた子どもが増えるのも事実だ。

夏休み明けは精神的に追い込まれる子どもも

厚労省の調査によると、2022年に自殺した人は前年から874人増え、2万1881人。

そのうち小中高校生は過去最多の514人にのぼった。

内閣府の日別の分析では、本州が夏休み明けとなる9月1日が、命を絶つ子どもが最も多い日となっている。

悲劇を起こさないために―

「(Q:休み明けは憂鬱?)私の方が憂鬱だ。やっぱりね、気が重かったりする。それは大人も同じで、気持ちはわかる」(保護者)

なぜ夏休み明けに自殺が集中しているのか。

「学校の中に問題が何かある。それが解決できていない表れ。かなりの割合で“いじめ”が存在していると感じる。夏休み半ばや後半からカウントダウンのように緊張感が高まる」(ジェントルハートプロジェクト 小森美登里 理事)

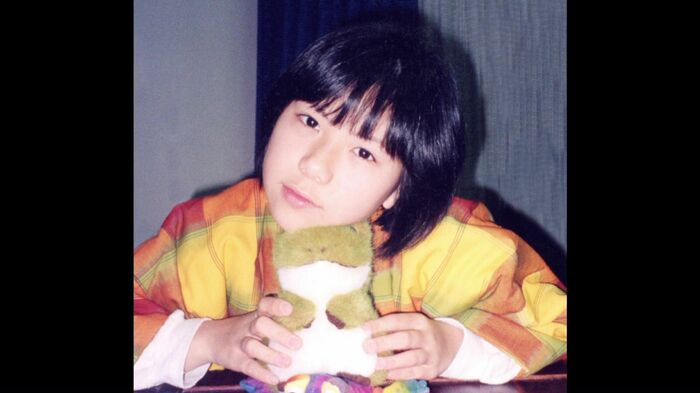

子どもをいじめなどから守る活動をしている小森美登里さん。

小森さん自身も26年前、一人娘の香澄さん(当時15)をいじめで失った。

「我が子が経験した苦しみや娘の死によって感じたことを無駄にしたくない」(小森さん)

悲劇を防ぐために、教育現場ではどのような対策が取られているのだろうか。

札幌市北区の篠路西中学校では。

「休み中は『学習会』などがあり、その時に(生徒の)様子を見る場面を設けたり、休み明けには質問、アンケートを設けて心と体の状態を自分で書いてもらう。心配な内容が書かれていたらすぐに話を聞いてケアをしていく」(篠路西中学校 丹保祐太さん)

学校以外にも相談場所

子どものSOSに気づくため、小森さんは話を聞くことが重要だと話す。

「(大人を)信じて相談してくれているというより、かなりギリギリなので、この人だったら何かしてくれるんじゃないか?という期待や賭けのようなもので話してくれていると思う。無理して学校に行かなくてもいいという言葉で安心できる子もいるかもしれない。行きたい学校に行けないという状況の子どもたちもたくさんいる」(小森さん)

相談できる場所は学校だけではない。

全国一斉こども人権相談強化週間として、札幌法務局が8月27日まで行っている電話やSNSにも相談の連絡が入る。

札幌法務局によると、強化週間中に寄せられる相談は毎年40件ほどで、中でも最も多いのはいじめの相談だ。

「近年、グループラインで仲間はずれにされているといったSNSに関連する人権相談も寄せられる。学校でいじめを受けていて学校に行きたくないという相談が多い」(札幌法務局 井上綱紀 人権第二課長)

悩みがあれば一人で悩まず相談を

法務局では、それぞれの相談に適切な関係機関と連携を図り、問題解決を進めている。

小森さんは、そもそも問題を起こさないための教育の重要性も強調する。

「私は小学1年から一緒に命や心のことを考える。人権についてみんなで向き合える場を大人が提供することが何より大切だ。(問題が)起きないような環境を整えることがまず最初」(小森さん)

子どものちょっとしたサインを見逃さないために、話を聞く相手や場所作りが重要だと言えるだろう。

悩みがある方への相談窓口はこちら。

・こどもの人権110番 :0120-007-110(平日午前8時30分~午後5時15分)

・よりそいホットライン:0120-279-338(24時間)