「アンモニア臭は誰もが若干は出ているのですが、血中のアンモニア濃度が高まると放出されやすくなり、周囲ににおいが伝わってしまうんですね」(以下、関根教授)

血中からにおいが染み出ている状態

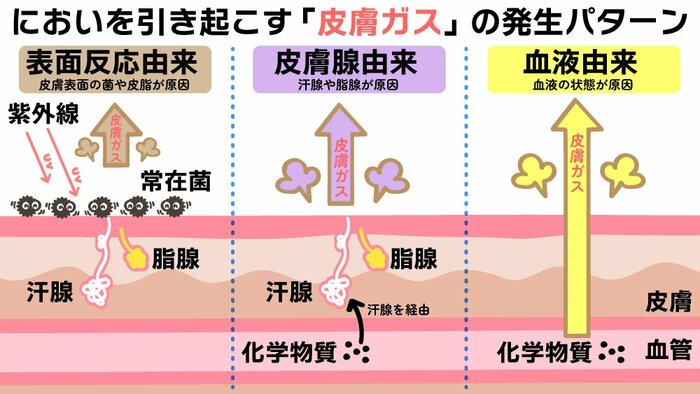

これだけでも嫌な感じだが、さらに厄介なのが対処の難しさだ。人間からは「皮膚ガス」という“においのもと”になるガスが出ていて、出所は3パターンに分けられるという。

・表面反応由来(皮膚の表面からガスが出る。皮膚表面の菌や皮脂が原因)

・皮膚腺由来(皮膚の内部にある汗腺や脂腺からガスが出る。汗腺や脂腺が原因)

・血液由来(血液が揮発してガスが出る。血液の状態が原因)

そして疲労臭は、このうちの「血液由来」に含まれる。皮膚表面の菌や皮脂に原因があるわけではないので、体を洗っても根本的な解決にはならないというわけだ。

関根教授は「私たちの汗は血液から作られていますので、汗をかきやすいところは特ににおうこともあります」と話す。いうなれば、血液からにおいが染み出ている状態だという。

メンタルや食生活…発生の5大要因

自分から“おしっこのようなにおい”が漂うのは避けたいところだが、疲労臭はどんな時に出るのか。

1.緊張などの精神的な「ストレス」

2.運動や肉体労働による「筋肉の疲労」

3.タンパク質に「偏った食事」

4.飲酒などによる「肝機能の低下」

5.便秘などでの「腸内環境の悪化」

関根教授によれば、これらが主な発生要因だ。血液中のアンモニア濃度は、緊張や不安で自律神経が乱れたり、筋肉に負荷をかけるような行動をしたりすると高まりやすいという。

「特に注意してほしいのはストレスです。理由は分かっていないのですが、皮膚からのアンモニア放出量を調べたところ、筋肉の疲労は運動や作業が終わると下がりやすいのですが、ストレスでは減り方がゆるやか(においが収まりにくい)な傾向にありました」