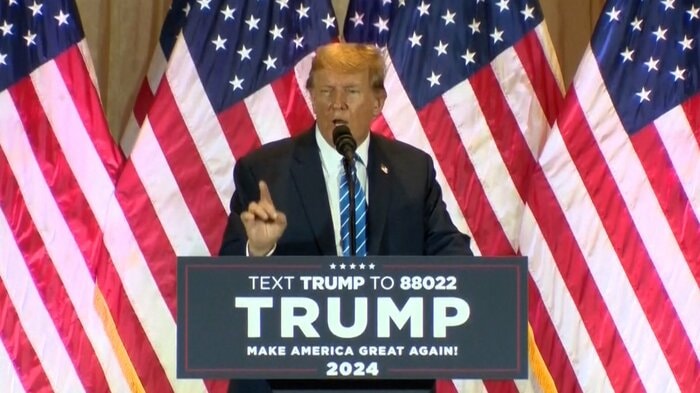

3月5日、アメリカ大統領選は候補者指名争いで最大の山場となるスーパーチューズデーを迎えた。全米15州で一斉に予備選が行われ、それまで8連勝と圧倒的存在感を示してきたトランプ氏が14州で勝利し、ヘイリー元国連大使が選挙戦から撤退した。

これでトランプVSバイデンの4年前の再戦が確実となり、今後さらに選挙戦は白熱化していくことだろう。

一部の米メディアによると、支持率ではトランプ氏がバイデン大統領を若干リードしており、民事や刑事の裁判を抱えているものの、日本企業としてはトランプ再選による経済への影響を今のうちから想定しておく必要があろう。

「もしトラ」なら中国との摩擦増

仮にトランプ氏が勝利すれば、中国との間で貿易摩擦が再び激しくなる可能性が高い。政権1期目、トランプ氏は米国の対中貿易赤字を打開するため、中国製品への追加関税導入を次々に進め、中国は報復関税で対抗するなど、両国の間では貿易摩擦が激しくなった。

米中貿易戦争とも言われるが、トランプ氏は大統領に返り咲けば、中国製品に60%の関税を課すとも言及している。半導体など先端技術の分野を含め、第2次米中貿易戦争は高い確率で戻ってくることだろう。

日本製鉄のUSスチール買収に暗雲

そして、同時にトランプ氏は諸外国からの製品に対しても10%の関税を課すと指摘するだけでなく、日本製鉄のUSスチール買収計画では絶対にそれを阻止すると言及している。近年、日本企業の間では米企業の買収が活発化しているというが、トランプ氏はそれを問題視し、日本に対する経済、貿易的圧力を強める可能性も検討しておく必要があろう。

しかし、日本企業が検討しておくべきことはそれだけではない。前述の箇所で、第2次米中貿易戦争と言及したが、バイデン政権もこの4年間で中国への輸出規制を強化し、トランプ政権1期目で発動された多くの対中規制を解除していない。米中貿易戦争はバイデン政権にも受け継がれ、現在進行形のものとも言える。

バイデン政権は新疆ウイグル自治区における強制労働などの人権問題を懸念し、ウイグル強制労働防止法を施行するなどして中国への輸出入規制を強化した。また、バイデン政権は2022年秋、先端半導体が中国によって軍事転用されるのを防止するため、同分野における対中輸出規制を強化した。2023年に入ってからは先端半導体の製造装置で高い世界シェアを誇る日本とオランダに同調するよう呼び掛け、両国はそれぞれの経済合理性とのバランスを取りながらも中国への輸出規制を開始した。

しかし、バイデン政権は先端半導体分野の輸出規制について、現時点ではまだまだ中国に抜け道があることに懸念を抱き、日本やオランダに経済合理性より安全保障を優先したもっと踏み込んだ輸出規制に切り替えてほしいという本音があり、韓国やドイツなどにも同様の規制を求めているという。

このようにみてくると、トランプ政権1期目の方が“攻撃的かつ懲罰的な経済攻撃”にも感じられるが、バイデン政権も基本的には同じ路線を継承している。トランプ政権の再発足をアメリカの民主主義の危機と訴えるバイデン大統領ではあるが、トランプ氏と同じく日本製鉄のUSスチール買収計画ではそれに懸念を示している。

どっちが勝っても「保護主義化」茨の道へ

要は、日本企業が把握しておくべきは、秋の大統領選挙でトランプ氏が勝とうがバイデン大統領が連勝しようが、米国の経済や貿易における保護主義化は変わらないということだ。

トランプ氏はアメリカファーストを高々に強調し、その保護主義的な政策を誰の目にも見える形で実行してきた。

しかし、トランプ路線を真っ向から否定し、国際協調や国際協力を訴えてきたバイデン政権も、外国の紛争への不介入、対中強硬姿勢をトランプ政権から継承し、経済や貿易の領域では保護主義的な動きも見せてきた。バイデン政権は国際協調や国際協力を訴えるが、それは対中国での多国間協調、多国間協力とも捉えられ、国際協調や国際協力という名に隠れたアメリカファーストとも言えよう。

近年のバイデン政権による半導体分野での対中貿易規制は、中国に先端半導体を渡さないというより、中国の半導体産業を衰退させる政策のようにも筆者には映る。

市場主義・自由主義に背を向けるアメリカ

冷戦以降、経済のグローバル化、市場主義、自由経済など政治が経済に介入せず、経済は経済で回すことを主導してきたのは米国だ。

しかし、中国が経済大国となり、ロシアがウクライナに侵攻し、インドなどグローバスサウスの存在感が高まってくるなか、それを主導してきた米国自身がそれに背を向ける姿勢に転じている。グローバル経済を否定する米国のようだ。

世界が分断の時代に入っても、経済のグローバル化、市場主義、自由経済が終わるわけではないが、日本企業としては米国の内向き化を中長期的問題として捉えていく必要がある。

(執筆:株式会社Strategic Intelligence代表取締役社長CEO 和田大樹)