甲冑(かっちゅう)姿の騎馬武者の勇壮な祭り“野馬追”で知られる福島・南相馬市。

48年前に卓球を愛する1人の若者が立ちあげた大会「浮舟杯」は、幼稚園児から社会人までが参加できる大会である。

小学生から60歳以上まで参加する「浮舟杯」

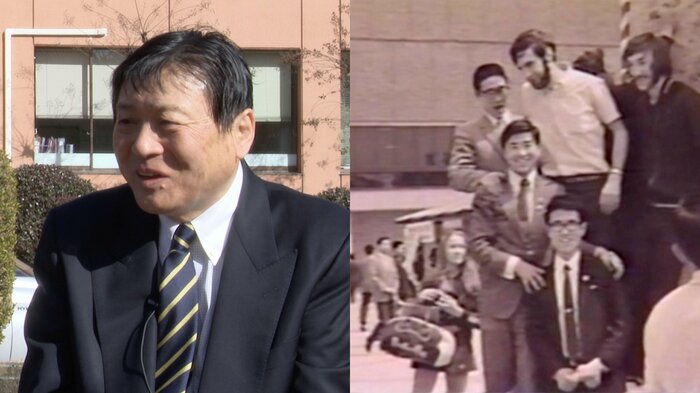

浮舟杯は、小高工業高校卓球部出身の齋藤一美さんが、福島の卓球のレベルアップを目的に仲間たちに働きかけ、高校・大学のトップ選手を招待したことから始まった。

当時、齋藤さんは26歳、日立製作所を退社し独立したばかりだった。

大会は、団体戦と個人戦を男女で実施。年齢層は60歳以上の社会人から小学校2年生以下・バンビの部までと幅広い。もう1つの特徴は、予選から決勝まですべての試合で“対戦する選手同士が相互審判”で行うこと。だから試合中、卓球台の周辺に審判は存在しない。

1976年の第1回大会以降、参加チームは年々増加。明治大・早稲田大・東京富士大・日立化成・協和発酵・クラブチーム・中国招待選手など、参加者数は1000人を超え、東北随一の大会へと成長した。2010年には当時6歳、就学前の張本智和選手がバンビの部(小学2年以下)で優勝している。

東日本大震災で日常生活が完全に失われたが…

2011年、第36回大会直後の3月11日、東日本大震災が発生。

激震と津波が街を襲い、原発事故が追い打ちをかけ、南相馬市の日常生活も完全に失われた。

── 卓球どころではない ──

歓声があふれていた大会会場、南相馬市スポーツセンターは遺体安置所となり、駐車場周辺には仮設住宅が並んだ。

齋藤さんが浮舟杯の継続を諦めかけた時、救済の手が差し伸べられた。大会の常連校・東京富士大学の監督で、アテネ五輪では代表監督を務めた西村卓二監督だった。

「齋藤さん!浮舟杯の灯を消したらダメだっぺ!!」

西村監督は、震災で同じように津波被害のあった千葉県の太平洋沿岸部の卓球関係者たちに号令をかけ、自治体には資金の協力を仰いだ。大網白里市、東金市、山武市、九十九里町、芝山町、横芝光町が呼びかけに応えた。

第37回浮舟杯は千葉・東金アリーナに舞台を移し開催された。諦めていた浮舟杯の継続。その名の通り、大会は絶望の淵から舟のごとく浮上した。

そして2020年、第46回大会。東京五輪は延期、高校野球、国体などスポーツイベントがコロナの渦にのみ込まれていった。齋藤さんのもとに届いたのは浮舟杯開催を望む選手の声、そして南相馬市民の声だった。

── あの東日本大震災を乗り越えられたのだから ──

行政と話し合い、団体戦は中止。個人戦に絞り、選手・関係者の検査と消毒を徹底し開催した。

そして導線を分離して観客も入れた。浮舟杯の歴史はまたつながった。

2024年2月10日、第48回浮舟杯。

3月に東京富士大学を退官する西村監督は参加者たちに語った。

「卓球は年齢、性別、そして障害も越えて競い合える競技です。皆が同じルール、同じ用具でできる唯一無二の素晴らしい競技です。皆さん、思いっきり卓球を楽しんで下さい」

48年間、浮舟杯を統率してきた齋藤一美さんの思いは「とにかく50回まで続けること、それが目標です」。

東北とはいえ、雪が少なく温暖な南相馬市。夏の野馬追、冬の浮舟杯は季節の風景となった。

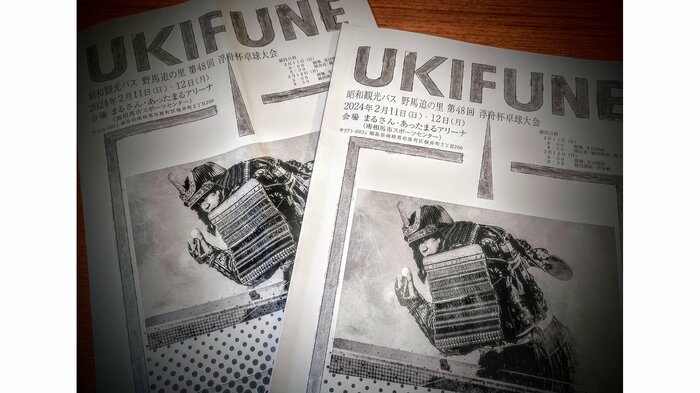

目標の第50回まで、あと2年となった。大会パンフレットの表紙はサーブを打つ武士。デザインしたのは世界的アートディレクターの浅葉克己さん。甲冑姿でラケットを握っているのが、齋藤さん御本人だと知る人は少ない。

「浮舟杯」その名の由来は、南北朝時代に相馬氏が街の南に築いた小高城にある。

豊かな水に囲まれたその凛(りん)とした姿を「浮舟城」と呼んだという。