1月31日に火事が起きた愛知県武豊町の火力発電所は、バイオマス発電という最新式の施設だ。しかしバイオマス発電所では、火災や発煙事故が全国で多く発生している。なぜ出火したのか、そして事故を防ぐためにはどうすればいいか、専門家に聞いた。

火元は”バンカー”か なぜ出火したのか

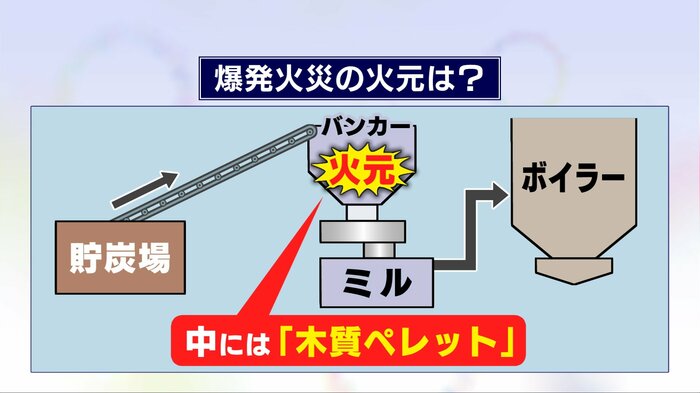

敷地内の貯炭場に保管されているバイオマス燃料の「木質ペレット」と石炭が、それぞれコンベアで「バンカー」と呼ばれる一時貯蔵施設に運ばれる。

そして、木質ペレットなどはミルで粉末にしてボイラーで燃やすという仕組みだ。JERAによると、今回の火元はバンカーとみられていて、爆発があった時には木質ペレットが入っていたという。

木質ペレットは、細かくした木材を固めた「木質バイオマス燃料」だ。

木は成長の過程で二酸化炭素を吸収するため、燃やす際にCO2が出ても実質的な排出量はプラスマイナスゼロということで“環境に優しい”とされ、全国で導入が進んでる。

相次ぐ“木質バイオマス”発電所の火災

拡大の一方で、木質バイオマス燃料を扱う発電所で火事が相次いでいる。

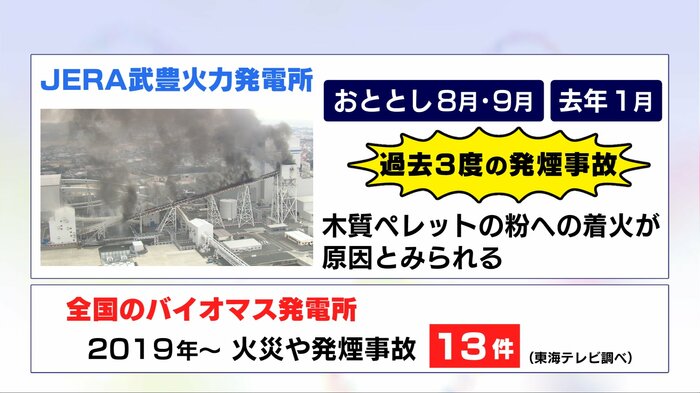

今回事故があった武豊火力発電所では、2022年8月と9月、2023年1月と3度もボヤ騒ぎが起きている。JERAによると、いずれも木質ペレットの粉に着火したことが原因とみられるということだ。

全国のバイオマス発電所では2019年以降、火災や発煙事故が13件に上っている。

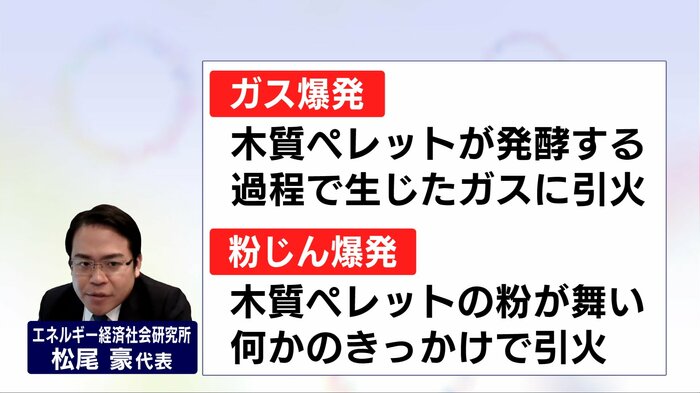

なぜ事故が相次ぐのか、専門家に聞いた。エネルギー経済社会研究所の松尾豪代表によると、木質ペレットが関係する爆発が起きる原因は2つあるという。

一つが『ガス爆発』で、木質ペレットが発酵する過程で生じたガスに引火して爆発するというもの。もう一つが『粉じん爆発』で、ペレットの粉が空中に舞い、何かのきっかけで引火してしまうことも考えられるということだ。

その上で、どうすれば事故を防げるのかについては、「燃料が木材なので生もの。自然発酵などをしてしまうので、期限を区切って管理するなどの対策が必要」と指摘している。

(東海テレビ)