12月23日、奈良県下北山村の国道169号線付近で起きた土砂崩れでは、現在も巻き込まれたとみられる車の捜索が難航している。 なぜこのような土砂災害が起きたのか?どう防げばいいのか?土砂崩れに詳しい京都大学・釜井俊孝名誉教授に聞いた。

■今回の崩落の発生要因は地形、地質、天候

まだ斜面が崩壊する恐れもあり、作業が難航しているとのことだが、安全確保には時間がかかるのだろうか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

そうですね。不安定な岩盤が斜面に引っかかって残っているという状態です。したがって、まずこれを何とかしないと、中には入れないのではないかと思います

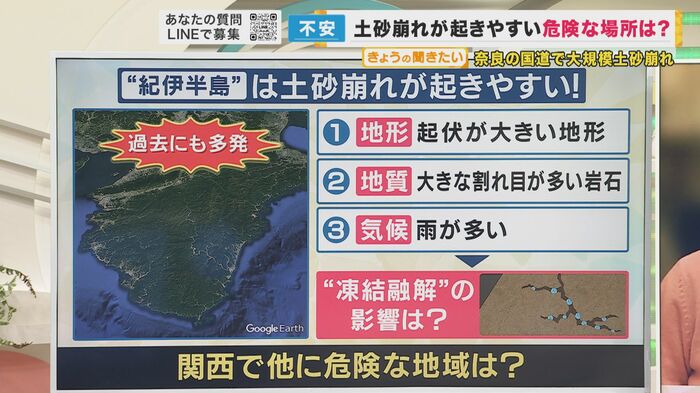

埋まっている車の中に人がいる可能性もあるということで、心配な状況が続く。今回の土砂崩れがなぜ起きたのだろうか。釜井名誉教授によると、そもそも紀伊半島は土砂災害が起きやすいという。それには三つの要因がある。

1.起伏が大きい地形

2.大きな割れ目が多い岩石の地質

3.雨が多いという天候

この要因が重なることで、土砂崩れが起きやすくなるのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

そうです。実際、1889年の十津川大水害、1957年の有田川災害、2011年の紀伊半島大水害と、大きなものだけでも3回、多数の崩壊・大規模崩壊が起きているわけです。(崩壊が何度も起きているということは、岩盤が痛んでいる?)そうです。その時の一部は、崩れ残ったものが斜面上に残ってる場合があると思います。

そして、地下水の“凍結融解”の影響は、どのぐらい影響があるものなのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

なかなか難しいものですが、実は凍結した深さは、多分この地域ではせいぜい10cmぐらいだと思いますので、それが直接トリガーになったということはないと思います。ただ、長年にわたって、そういったことが繰り返されることによって、岩盤が緩んで風化が促進されて、柔らかくなった地盤が斜面に残ってしまったということはあり得ると思います。

■今回の崩落と同様のことは関西の広範囲で起こりうる

今回は、大雨など降っていないが、これだけ大規模な土砂災害が起こることがあるのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

要するに急斜面に、風化したもろい岩盤が残っていて、それがクリープ現象というのですが、重力によって徐々に変形が促進されるということがあります。その変形がどんどん進んで、ある限界点に達するとドサッと崩れると、そういったことが起きたのではないかと思います

紀伊半島の中でも、どの道路を保守すればよいというのは、今の時点では判断できないものなのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

ピンポイントでというのは、なかなか分かりづらいのですけれども、やはり日頃からセンサーなどをしっかり設置して監視を強めていくということが大事だと思います。割れ目が広がるかどうかなどはセンサーで監視できると思います

紀伊半島はもともと崩れやすい土地なのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

なかなか一言で言えないのですけれども、割れ目がもともと発達した岩盤なんです。堆積岩ですから、壊れると元の姿(土砂)に戻ってしまって、ドサドサと落ちてくるような崩れ方をするという状況になります

関西で紀伊半島以外に危険な地域はあるのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

似たような『付加体』と言われる、割れ目の多い堆積岩が多く分布する地域というのは、大阪とか京都の北部にありまして、そういったところに例えば活断層が走っていると、そういった場所の周辺はグサグサに割れますから、そういった場所はちょっと問題かなと思います。

つまり、いろいろな場所で同様の災害が起こりうる可能性があるということだ。

■崩落を正確に予測するには費用と時間がかかる

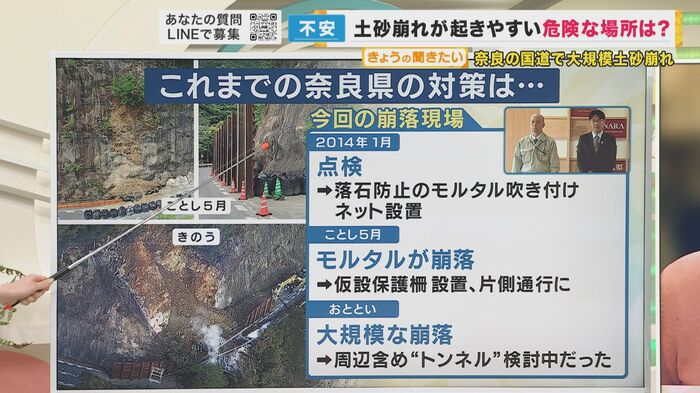

さて今回の土砂崩れだが、そもそも土砂災害が起こりやすい環境の中、これまでにどんな対策が講じられてきたのか?これまでの奈良県の対策としては、2014年1月に点検が行われ、落石防止のモルタルを吹き付け、ネットを設置した。今年5月には、そのモルタルが崩落してしまい、仮設の防護柵を設置し、片側通行にしていた。そんな中、12月23日に大規模な崩落が発生した。

奈良県は、周辺の道路を含め、トンネルにすることを検討していたということだ。 奈良県は、点検を行い落石の対策はしていたということだが、今回のような土砂災害の予測は難しいのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

正確に予測するためには、センサーを付けてモニタリングを長期間続ける必要があります。そういう設備があったかどうかということは、逆に問題になると思います。

奈良県は土砂崩れを起こさないようにするまでの対策はしていなかったと思うが、そこまでも含めて対策を講じるのは難しいことなのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

それはこの斜面にどれぐらいの予算をかけるかということにつながってきます。センサーを付けるにしても、多分1000万円以上のお金がかかると思います。それをどうするかということなんです。リスクをどのように捉えるかということが、分かれ目だと思います。

■安全性とコストと手間 どのように折り合いをつけるかが大事

トンネルを作るよりセンサーを設置する方が簡単に導入できのではないかと感じるが、他のエリアでは導入されているのだろうか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

普段から、われわれが使ってるようなものはあります。それを付けるか付けないか。タダではできないので、多少お金がかかるということと、手間がかなりかかります。センサーをつけたものの、データを取りに行く手間とかいろんなことがあります。そういったことを、どう捉えるかということになります

コストや手間がかかるという状況で、どのように安全性を担保して行くかということが大事だ。

関西テレビ 神崎報道デスク:

奈良県は山ばかりなので、斜面は無限にあります。その中でどこが崩れた場合に道路や人の命にどれだけ影響を与えるかという、危険度でランキング付けして、非常に危険なところにはある程度の予算を割く必要があります。斜面の崩壊を検知するセンサーみたいなものがあるのですが、それを設置して危ないところは常時モニタリングしていて、崩れたとか、もうすぐ大きな崩れが起きそうと分かれば、通行止めにするなどの判断が必要だと思います。

■土砂崩れの前兆は小石が落ちる、斜面のひび割れ、水が噴き出す

では、土砂崩れをどう防げばいいのか? まず前兆に気付くことが大切だという。前兆としては、

小石がパラパラ落ちる

斜面にひび割れができる

水が噴き出す

こういったものがあれば、注意が必要なのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

これはいずれも斜面が変形していることを表しているのですが、それが止まらないということが重要です。止まらないということは、かなり切迫している状況です。止まらないということは崩落する条件がどんどん加速しているということになります。

防護柵がある所だと安全なように感じるが?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

防護柵というのは、基本的に小規模な崩壊とか、落石を防ぐ程度のもので、その程度の効果しかないものです。今回の土砂崩れは全然対抗できない、非常に弱いものです。

■土砂崩れから逃げるときは斜面の横(左右)に

視聴者からの質問。

‐Q:国や自治体は、崩れそうな場所を正確に把握できているのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

大点検をしてるので、大体のところは把握していると思いますが、問題は専門家が本当にちゃんと見てるかというと、必ずしもそうでもないので、品質にばらつきがあるというところが問題だと思います

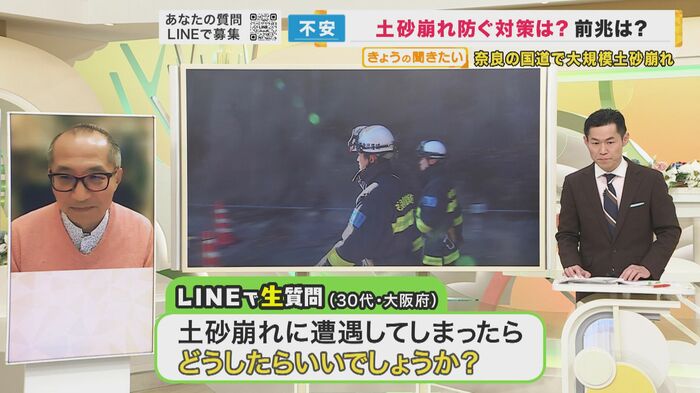

‐Q:土砂崩れに遭遇してしまったら、どうしたらいいのか?

京都大学名誉教授 釜井俊孝さん:

規模によりますけども、大規模なものだったらとにかく逃げる必要があります。というのは、大規模の場合は1回で終わらないことも多くて、斜面の上の方で現象が広がっている場合があります。ただし逃げ方もちょっと難しくて、下のほうに逃げてもダメなんです。斜面に対して横に逃げないといけないといけません。

崩落の規模は後になって分かることなので、目の前で少しでも崩れていたり、小石の落石が続く、落石の量が増えるというような状況であれば、そのまま逃げた方がよいということだ。

(関西テレビ「newsランナー」2023年12月25日放送)