正月の定番料理といえば「雑煮」。温かい汁と具材との味わいは、新年の訪れを実感させる。2024年を迎え、すでに食べたという人も多いかもしれない。そして雑煮に欠かせないが、なんといっても「餅」だ。

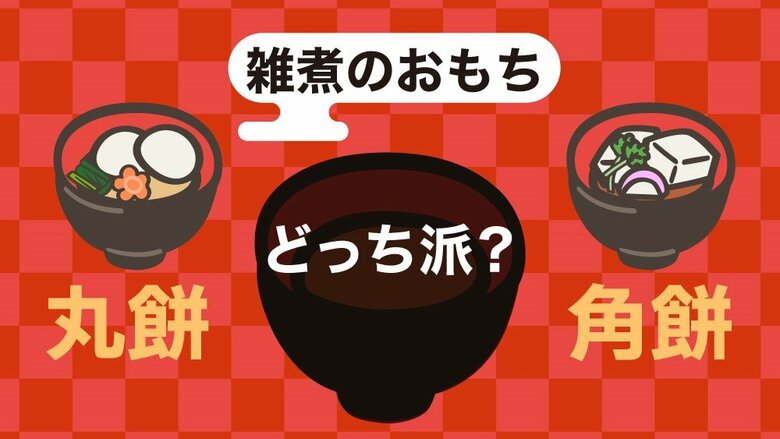

雑煮の汁や具材は地域や家庭によってさまざまだが、入れる餅は「角餅」「丸餅」に分かれると言われている。東日本では角餅が、西日本では丸餅が親しまれているというのが通説だ。

さらに、餅は焼いて入れるところもあれば、煮て入れるところもあるという。こうした違いはどこからきているのだろう。餅の種類や調理方法で、雑煮の味わいは変わるのだろうか。

そこで雑煮の調査研究・商品開発を手掛ける「お雑煮研究所」の代表で、お雑煮研究家の粕谷浩子さんに、雑煮と餅にまつわるあれこれを聞いた。

角餅と丸餅は“関ケ原”が分かれ目?

――そもそも、角餅と丸餅があるのはなぜ?

餅つきをして小分けして食べようと思ったら、丸めますでしょ?ですので、もともとは「丸餅」から始まるものなわけです。それが、諸説ありますが、江戸時代に大量に餅を供給する必要が生まれ、ついた餅をまずは平たく伸ばして(のし餅)、あとで一気に切り分ける、という「切り餅(角餅)」が誕生したのです。

――東日本では角餅、西日本では丸餅を雑煮に入れるのはなぜ?

江戸で生まれた切り餅は製造工程として効率が良く、運搬しやすいこともあって、関東で広まったそうです。けれど、関西では「角が立たずに円満に過ごせますように」という願いをかけ、餅だけではなく、野菜などの具材も丸に切る習慣もあり、丸餅が継続されたのかもしれません。

ただ、例外もあります。西日本の中でも九州の鹿児島、四国の高知では、お殿様の影響で角餅が使われますし、山形の中でも酒田市では北前船の影響で京文化が広がり、切り餅ではなく丸餅を入れるところもあります。

――角餅を入れる地域、丸餅を入れる地域に境界線のようなものはある?

各地で実際に聞き込み調査もしましたが、関ケ原(岐阜県)付近が角餅と丸餅の分かれ目となっていました。車で15分くらいの場所でも分かれていましたね。「伊吹山」(標高1377m)という険しい山があり、その尾根の峠で分かれていました。地形的な要因で文化が分かれたと考えられます。

餅の扱いで雑煮のおいしさも変わる

――雑煮に入れたときの角餅、丸餅のそれぞれのおいしさは?

一般的に角餅は焼いて、丸餅は煮て、雑煮に入れることが多いですね。使われているもち米の品種にもよりますが、角餅を焼いて食べる地域では歯ごたえやコシの強さをおいしさとしてあげますが、丸餅を煮て食べる地域では、餅が伸びるやわらかさをおいしさの筆頭にあげる方が多かったです。

――雑煮用に餅を調理するときのポイントは?

焼くと香ばしさが加わり、煮るとやわらかさが引き立ちます。調理のポイントとしては、焼いた切り餅の場合は、お椀にまずは餅を置き、その上から汁を注ぐと、焼き目の香ばしさが汁に広がり美味しいです。煮る場合は餅が溶けでるのですが、雑煮とは別の鍋で煮た上で、お椀に盛り付けると汁が濁りません。

――いつもの雑煮をおいしくするポイントは?

だしにこだわってほしいですね。具材が同じでも雑煮の味が変わります。だしパックや顆粒だしを使われる方もお正月だけは「だしを丁寧にとる」「特別なだしを使う」のも楽しいかもしれません。

普段はかつお昆布だし、いりこだし、どんこだしなどしか選択肢がないかもしれませんが、お雑煮となると、全国各地には焼きエビや干し鮎、あごなどさまざま、だしの素材にもバリエーションがあると気づかされます。都心部にお住まいの方ならば、アンテナショップなどをのぞくと楽しい発見があり、新しい雑煮の楽しみに目覚めてしまうかもしれません。

残ってしまった餅もおいしく食べられる

――餅が残った場合の、お勧めの食べ方は?

餅は薄く切ってフライパンで焼くと、ピザのように食べることもできます。細かく切ってご飯と一緒に炊き込んでもいいでしょう。餅を焼いて醤油にかけるだけでなく、

大根おろしやくるみをすってくるみだれに絡めて食べたり、納豆に絡めて納豆餅にしたり、味変させると飽きずに楽しめますよ。

粕谷さんは雑煮を「地域ごとのソウルフードのようなもの」と表現していた。皆さんが普通と思っている家庭の雑煮も、実はそこでしか味わえないものなのかもしれない。