北朝鮮が発射を予告していた2023年11月22日午前0時より1時間17分32秒早い、21日22時42分28秒」に、平安北道鉄山郡の西海衛星発射場から発射された衛星打ち上げロケット「千里馬1型」。

搭載していた偵察衛星「万里鏡1号」は、北朝鮮の発表では「発射後705秒後の21日22時54分13秒に地球周回軌道に入った」という(朝鮮中央通信11月22日付)。

なぜ予告より早く打ち上げたのかは、この朝鮮中央通信の記事では説明されていなかった。

すでに5月と8月に続けて2回、打ち上げに失敗していた北朝鮮としては、韓国初の国産偵察衛星が11月30日に米国の民間ロケット、ファルコン9で打ち上げ予定だったことも影響したのかもしれない(※実際の打ち上げは12月1日)。

北朝鮮の"偵察衛星"の実力とは

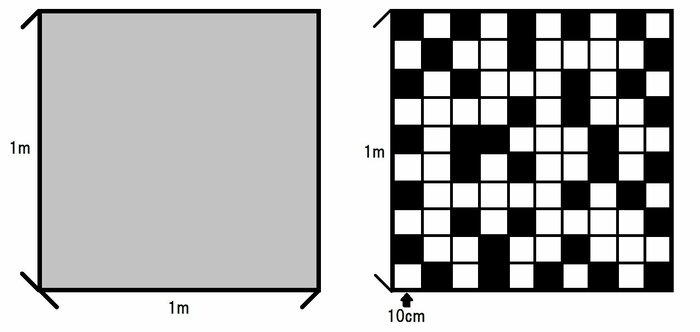

偵察衛星や画像衛星は搭載されたセンサーで、宇宙からどれくらいの大きさまで見分けることができるかが重要で、その性能は大雑把に言って「解像度」という単位で示される。

解像度1mなら、縦横1mの範囲が1個の「点」として見えるが、解像度10cmなら、縦横1mの範囲は、10x10〈⇒100〉個の点として見える。

つまり「解像度で示される数値が小さければ小さいほど偵察衛星の性能は高い」と言えることになる。

韓国が12月2日に、米民間企業の「ファルコン9」ロケットで打ち上げた偵察衛星は、高度400~600kmの低軌道で1日に数回、地球を周回する。EO/IR(電子光学/赤外線)センサーを備え、解像度は約30cmと報じられているが、韓国は「プロジェクト425」と呼ばれる計画の一環として、2025年までに計5基の衛星運用を目指している。

商用民間衛星でも「エアバスの「プレアデス ネオ」衛星や米国の「Maxar」は30cm解像度」(38NORTH 6月14日付)とされており、上記の推定値が正しければ、民間商用衛星でも「万里鏡1号」の推定解像度(※後述する)を遥かに上回っていることになりそうだ。

ちなみに「解像度30cmなら(北朝鮮の西海)発射台の詳細を大幅に提供する。トラックとクレーンが識別でき、発射塔の大型クレーンの作業もはっきりみえる」(38NORTH 6月14日付)というレベルとみられている。

なお、米国の偵察衛星「USA224」は2019年の時点で、解像度約10cmとされている(米Forbes 2019/9/1付)。

では、北朝鮮が偵察衛星と呼ぶ「万里鏡1号」の性能、解像度はどうなのだろうか?

北朝鮮は2023年5月、8月にも「万里鏡1号」衛星を搭載した「千里馬1型」ロケットを打ち上げたものの失敗し、11月の3度目の打ち上げで衛星の軌道投入に成功したとみられている。

金正恩総書記とプーチン大統領がロシアの衛星打ち上げ基地で会談を行ったこともあり、 「千里馬1型」ロケットが2回の打ち上げ失敗を踏まえ11月の発射までに改修された可能性はある。

しかし「万里鏡1号」衛星は、これだけ短期間で打ち上げが繰り返された点を踏まえれば、すでに複数生産していた衛星を順次打ち上げた可能性があり、その場合11月に打上げられた「万里鏡1号」衛星の性能が、格段に改善されていたとは考えにくいだろう。

では「万里鏡1号」衛星の解像度は、どの程度と考えられるのか?

北朝鮮が5月に打上げに失敗した「万里鏡1号」衛星の解像度について「(韓国)軍が(黄海から)回収した軍事偵察衛星「万里鏡1号」には、日本製の商用デジタルカメラ(すでに生産が終了した旧式)が取り付けられていたことが分かった。拡大装置を装備しても最大解像度が5メートル前後」(韓国・東亜日報 11/27付)と報道されていた。

つまり「最大解像度は縦横5メートルの物体を識別できる程度」(同上)ということになる。

東亜日報は、その後「万里鏡1号」の解像度については「推定3~5メートル」(2023/12/4付)に事実上、修正しているが、いずれにせよ、韓国の「プロジェクト425偵察衛星」や純然たる民間衛星であるエアバスの「プレアデス ネオ」衛星や米国の「Maxar」の解像度約30cmと比較すると、その解像度の差は大きい。

そうであるにも関わらず、打ち上げ成功を伝える北朝鮮国営の朝鮮中央通信(11/22付)の記事に添えられた金正恩総書記の画像は、こぼれんばかりの笑顔だ。

新たな軍事的成功につながる何かを確信したのだろうか。

北朝鮮の朝鮮中央通信(11/25付)は「万里鏡1号」がグアム・ハワイの米軍基地および米韓の軍基地がある韓国の主要都市を撮影したとしたが、その衛星写真は12月8日現在、公開されていない。

韓国が初の「プロジェクト426」に基づく偵察衛星を打ち上げた12月2日、北朝鮮メディアは、北朝鮮の「国家航空宇宙周期術総局平壌総合管制所」に組織された「偵察衛星運用室が任務に着手」と報じた(朝鮮中央通信12月3日付)。

韓国は2025年までに計5基の偵察衛星運用をめざし、最初の衛星による運用試験を4~6カ月間行うとされ、北朝鮮と比べると運用に向かって、より慎重かつ着実に進めていくようだが、北朝鮮は、解像度で韓国の偵察衛星より劣っていると評価されかねないこともあってか、韓国より早く運用に着手したいということかもしれない。

金正恩総書記は"万里鏡1号"衛星で何を目指すのか

こうした状況を意識してか、北朝鮮メディアは、金正恩総書記が11月30日に朝鮮人民軍空軍司令部と第一空軍師団飛行連隊を訪問(朝鮮中央通信2023/11/30付け)した様子を伝える中で、MiG-29戦闘機やSu-25攻撃機の部隊を視察する画像を公開した。

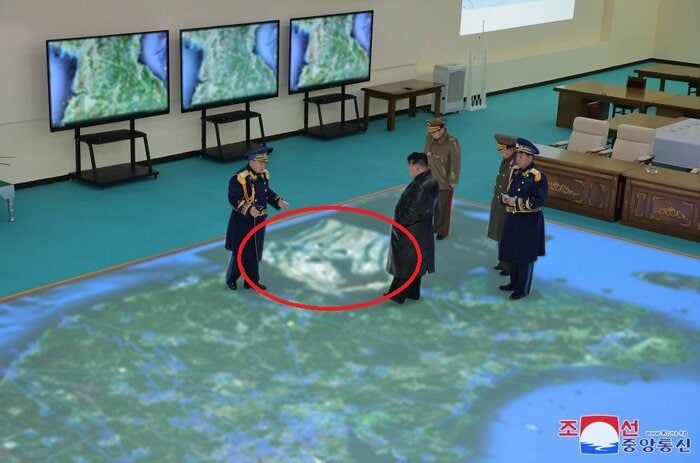

加えて、朝鮮人民軍空軍「作戦指揮所と作戦方案研究室」を訪ねた際のものと思しき画像を記事に添えていた。

これらの画像にはモザイクが掛けられていて、「衛星画像」なのか、CGの「絵」なのか、はっきりとは判別しにくいものの、韓半島と太平洋の状況について説明を受けていると見られる金正恩総書記の姿もあった。

太平洋西部の画像は判然としないものの、ハワイやグアムもその範囲となっていても不思議ではない範囲を示しているようだった。

「金正恩同志は空軍司令官から適正報告と空軍の作戦計画を報告され、作戦指揮及び情況管理情報化実態を具体的に了解された(…中略…)金総書記は作戦戦術的方針を提示された」(朝鮮中央通信 11/30付け)というので、基本的な作戦計画を”画像”を見ながら報告を受けたということなのだろう。

しかし、金正恩総書記の足元に映し出された画像の白っぽい部分は、韓国南東部星州郡にある在韓米軍の施設らしいものの、建物の屋根の色が、最近ではなく、5年以上も前の「2018年以前」のものとの指摘もあった(NKニュース 12月5日)

ともあれ、北朝鮮では、偵察衛星「万里鏡1号」の「任務遂行を通じて獲得した情報は、朝鮮労働党中央軍事委員会該当常設執行部署に報告され、指示により国家の戦争抑制力とみなされる重要部隊と朝鮮人民軍偵察総局に提供される」(朝鮮中央通信12月3日付)という。

情報収集が任務である偵察総局はともかくとして「戦争抑止力とみなされる重要部隊」とは何なのだろうか?

そこで改めて気掛かりになってくるのが、「万里鏡1号」打上げ成功を報じた11月22日付の朝鮮中央通信の記事である。

その文中には「偵察衛星の打ち上げは(…中略…)(北朝鮮)武力の戦争準備態勢を確固と向上させるのに大きく寄与することになるであろう(…中略…)金正恩同志が現地で偵察衛星の打ち上げを参観した。朝鮮労働党中央委員会の金正植副部長、張昌河・朝鮮民主主義人民共和国ミサイル総局長が同行した。敬愛する金正恩総書記は偵察衛星の打ち上げを参観して、わが共和国の戦争抑止力の向上に大きく寄与する」と評価したというのである。

ミサイル総局長が金正恩総書記と共に「万里鏡1号」衛星の打ち上げを視察していたというのである。

偵察衛星と核・ミサイルの関係

北朝鮮・国防部は「偵察衛星「万里鏡1号」が朝鮮民主主義人民共和国の主権が行使される領域の一部であることを意味する。また、偵察衛星は観測を目的とする技術的特性として、国際法上、宇宙武器とはみなされない」との談話を発表(朝鮮中央通信 12月2日)しつつも、「戦争準備態勢を向上させるのに寄与する」(朝鮮中央通信 11月22日)存在と位置付けしていたのである。

2023年は北朝鮮の核やミサイルについて、気掛かりな動きが続いた年でもあった。

核弾頭をすでに35~63個保有しているとの分析もある北朝鮮(米シンクタンクISIS報告書 4月10日付)。

2023年は世界最大級となる「火星17型」や、北朝鮮としては初の固定推進剤を使用した「火星18型」大陸間弾道ミサイル(推定射程距離が1万5000km)の発射試験を繰り返しただけではなく、新たな核兵器計画を発表した年であった。

なかでも注目されるのは、戦術核弾頭と主張する「火山31」と、それを組込む弾道ミサイルなどを金正恩総書記が3月に視察する複数の画像を北朝鮮メディアが掲載したことである(労働新聞 3月28日)。

「火山31」は「推定直径40~50cm、推定全長90cm」(韓国・中央日報紙 3月28日)と小型で、重量も200kg以下ならば多様な兵器に搭載できるとされている。

爆発威力は第二次世界大戦中に広島に投下された原爆「リトルボーイ(推定威力15~16kt)」を上回る推定20ktとの報道もあった(韓国・中央日報紙 3月28日) 。

「火山31」が、本物の核弾頭として爆発するのかどうかは12月8日現在、不明だが、 北朝鮮の労働新聞 (3月28日付)は、この「火山31」を搭載する兵器として、「KN-25」(射程:380km)、「KN-24」(射程:410km)短距離弾道ミサイル、変則軌道でミサイル防衛を避けて飛ぶ「KN-23」短距離弾道ミサイル(射程:450km)など韓国を射程とする弾道ミサイルのほか、日本にも届きうる兵器にも搭載する方針を明らかにしている。

「KN-23」短距離弾道ミサイルについては、金正恩総書記の「火山31」視察を報じた同じ日付の労働新聞(3月28日付)が、3月27日に「地対地戦術弾道ミサイル2発で核空中爆発打撃方式の教育デモ射撃を進行」という記事を掲載していた。

この「戦術地対地弾道ミサイル」は、画像を見る限り、その形状から「KN-23」系列のミサイルと推定される。

北朝鮮の「KN-23」系列のミサイルは、噴射口の周りに4枚の動翼が配置されているほか、噴射口の中にも、外周からベーンという4枚の動く耐熱板が配置されていて、噴射の向きを変えミサイルを機動でき、また推進材が燃え尽きた噴射終了後も、動翼でミサイルを機動させることができるとされ、結果として変則軌道で飛べるとみられている。

この日の発射について、防衛省は、2発とも最高高度約50km、飛翔距離約350km程度で「変則軌道の可能性」を強調していた。

もし変則軌道で飛ぶとなれば、防御側にとっては捕捉・迎撃が困難になりかねないミサイルということになるだろう。

なお、この日の発射がミサイル部隊の教育のためであったと労働新聞は強調している。

攻撃実行の手続きを熟練させるとともに「射撃準備訓練では、核攻撃命令認証手続きと発射承認システム(…中略…)を検閲し、核攻撃命令受付手続きと規定された標的に核襲撃を加えるための標準戦闘行動規定と火力服務動作に対して試験教育を実施」「戦術弾道ミサイルには核戦闘部(弾頭)を模擬した試験用戦闘部を装備」「教育中隊は平壌市力浦区域で咸鏡北道金策市前目標の島を狙って仮想的な核襲撃を進行しながら標的上空500mで(ミサイル先端部の)戦闘部を空中爆発させた」と記述した。

つまり、“核”弾道ミサイルを想定したデモンストレーション・訓練発射ということだろう。

この記述から類推すれば、この教育訓練に使用されたミサイルには、「火山31型」を模擬したであろう“樽型”弾頭に爆薬を装填し、何らかの手段で所定の高度で起爆させたということだろう。

高度500mでの起爆というのも気掛かりなところだ。

広島に投下された原爆”リトルボーイ”は高度約600m、長崎に投下された原爆”ファットマン”は高度約500mで爆発したとされているからだ。

そして、北朝鮮が電波高度計などのセンサーや微妙なタイミングで作動する起爆装置を実用化し、しかも北朝鮮が9月6日に進水させたとする戦術核攻撃潜水艦「金君玉英雄」(後述)から発射可能となれば、海中から日本に接近した上で発射可能となりかねず、日本の安全保障上も気がかりなことではある。

それはKN-23の射程延長型(同800km)や潜水艦から発射する同水中発射型、さらに戦略巡航ミサイルの「ファサル1」と「ファサル2」だ。

この巡航ミサイルは、速度は弾道ミサイルよりはるかに遅いものの、飛行高度は数十mと低く、しかも8の字飛行が可能なほど機動性が高いため、レーダー等での捕捉が難しいと考えられている。

北朝鮮メディアによれば「ファサル1」の飛行実績は約1500km、「ファサル2」は約2000kmで、どちらも日本国内のほとんどが射程に入る。

そして、「KN-23」弾道ミサイルや「ファサル」巡航ミサイルは、9月に進水した北朝鮮海軍の戦術核攻撃潜水艦「金君玉英雄」の10基の垂直ミサイル発射装置に搭載可能とみられている。

つまり、海中から日本に近づいての発射が可能となるかもしれない。

地上より掌握しにくい海面下からの発射となると日米韓にとって厄介な存在となりかねないが、進水式の映像で見る限り、この潜水艦には消音タイルが貼られているようには見えないので、日米韓の艦艇や哨戒機にとっては見つけやすい存在かもしれない。

だが、「火山31」を搭載する可能性があるミサイルには、気がかりな実験が行われていた。

3月22日に実施した「ファサル1」と「ファサル2」を2発ずつ発射・起爆した試験で、模擬核弾頭を搭載した両ミサイルが高度600mで起爆したと朝鮮中央通信(3月24日)は主張。

高度600メートルというのは、1945年8月6日広島上空に投下された原爆“リトルボーイ”が起爆した高度に匹敵する。

核兵器がもたらす被害-広島からの教訓

迎撃が難しい「ファサル」巡航ミサイルに内蔵される火山31が、“リトルボーイ”とほぼ同じ高度で起爆し、“リトルボーイ”を上回る爆発威力を示すなら、どんな事態が生起しうるのか?

日本としては、無視できるものではないだろう。

広島市の公式HPに掲載された資料「中心からどれくらいの距離に被害がでたの?」には、以下のような記述がある。

「爆発点は数十万気圧という超高圧となり、まわりの空気が急激に膨張して衝撃波が発生し、その後を追って強烈な爆風が吹き抜けました」

「衝撃波の圧力は爆心地から500メートルの所では、1平方mあたり11トン、爆心地から100メートルの地点での爆風は秒速約280メートルに達したと考えられています。爆風がおさまると、中心部の空気が希薄になり、周辺部から爆発点に向かって強烈な吹き戻しがありました」

「爆心地から半径2キロメートルまでの地域では、爆風により木造家屋はほとんどが倒壊し、鉄筋コンクリート造の建物は、崩壊を免れた場合でも、窓は全部吹き飛ばされ、内部はことごとく焼失するなどの大きな被害が生じました」

そして…

「放射線による急性障害が一応おさまった昭和20年(1945年)12月末までに、約14万人が亡くなられたと推計しています。(…中略…)8月6日原爆投下当時、広島市には居住者、軍人、通勤や建物疎開作業への動員等により周辺町村から入市した人を含め約35万人の人がいたと考えられています。(…中略…)爆心地から1.2キロメートルでは、その日のうちにほぼ50%が亡くなられました。それよりも爆心地に近い地域では80~100%が亡くなられたと推定されています」(広島市公式ホームページ「死者数について」より)

軍事では攻撃した後、攻撃側はその結果を確認する必要がある。

結果が予定していた程でなければ、再度の攻撃が必要となるかもしれないからだ。

北朝鮮が目指している“核兵器”の威力が、“リトルボーイ”を上回り、同じような高度で爆発させようとしているのであれば、被害の範囲は、“リトルボーイ”の500mから1.2kmという数値を上回り、爆発後に“その結果”を確認するためなら、解像度3~5mでも作戦上は充分と判断したということになりかねない。

ところで、 北朝鮮は当初11月22日午前0時から12月1日午前0時の間に「人工衛星」を打ち上げると通報していた。これに伴い、北朝鮮当局は11月21日、洋上に3か所の危険水域を設けていた。

この危険水域が3か所あるということは、北朝鮮の衛星打ち上げロケット「千里馬1型」は、少なくとも三段式であり、北朝鮮が設定した危険水域=予想着水域をみると、三段目の想定着水域が、一段目の想定着水域と二段目の想定着水域を結んだ直線上にはないことがわかる。

つまり北朝鮮は、「千里馬1型」ロケットで、二段目以下を切り離した後、三段目は何らかの手段で進行方向を変えると予告していたも同然ということになる。

同様なことは、前述の「火星18型」大陸間弾道ミサイルでもあったが、北朝鮮が、ミサイル/ロケットの飛翔途中で軌道を偏向する技術を完成させたのなら、日本のミサイル防衛にとっては軽視できない。

北朝鮮は11月11日と14日に「新型の中距離弾道ミサイル用大出力固体燃料モーターを開発して」地上噴射試験に成功したと発表(朝鮮中央通信 11月15日)

その上で「朝鮮民主主義人民共和国ミサイル総局は、今回の実験は(…中略…)共和国武力の戦略的な攻撃力をより向上させるための必須の工程になると指摘」(朝鮮中央通信 11月15日)と北朝鮮自身が自己評価しているのである。

中距離弾道ミサイルは、一般的には、射程3000~5500kmであり、米国本土に届くものではないが、日本や韓国の防衛に重要な米軍部隊があるグアムには充分届く。

このモーターを使用する新型中距離弾道ミサイルが、飛行途中で軌道を偏向するものになりうるなら、日米同盟にとっても日米韓にとっても軽視できるものではなくなるだろう。

【執筆:フジテレビ上席解説委員 能勢伸之】