患者やその家族からの常識の範囲を超えた理不尽で自己中心的な要求や、医療従事者の人格を否定するような暴言や暴力といった“著しい迷惑行為”など、医療現場での迷惑行為「ペイシェントハラスメント」略して“ペイハラ”。

医療関係者を悩ませる“ペイハラ”は、今、大きな社会問題になっています。

迷惑行為に暴力…医療現場で起こるペイハラ

「めざまし8」が入手した、とあるクリニックにかかってきた電話の音声。

医師

「迷惑な電話二度としないようにしてください」

病院に電話をかけてくる人

「迷惑な電話というか私が質問したかったから質問したのに、これを迷惑な電話と受け取るのは一体何ででしょうか?一方的に切ったじゃないですか」

医師

「最初の15分以上は丁寧に答えていたはずです。でも次から次へと関係ないことまで、それはあまりにもひどいのではないでしょうか?」

医師

「他の人が電話が繋がらなくて困っているんですよ。医療を受けたい人が」

いつまでも、診療と関係ない質問を繰り返します。この電話の対応に時間をとられ、他の患者の治療にも影響が出たといいます。

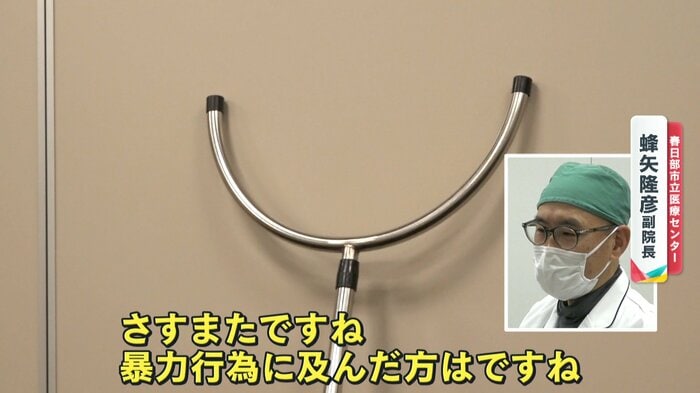

別の病院では、スタッフが患者に暴行され、大けがをしたことで対策に乗り出したといいます。見せてくれたのは、相手の動きを封じるための道具である“さすまた”。

春日部市立医療センター 蜂矢隆彦 副院長

暴力行為に及んだ方はですね。こちらがお願いしても、その暴力行為をやめてくれないというような場合は、やむを得ず、使わざるを得ないのかなと思います

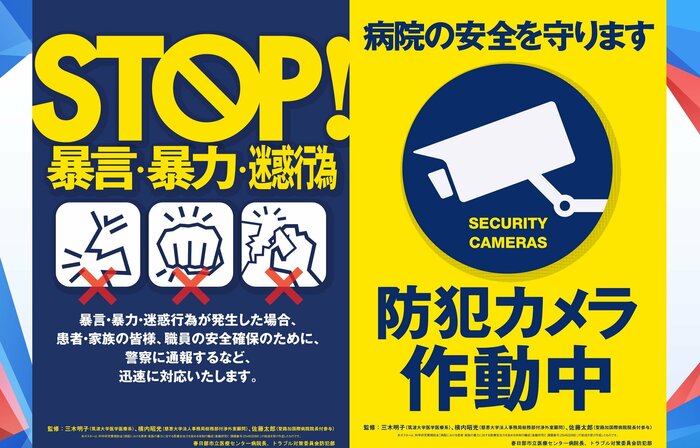

さらに、患者がカッとした際に、冷静になれるよう、目に付くところに注意喚起のポスターも掲示しています。

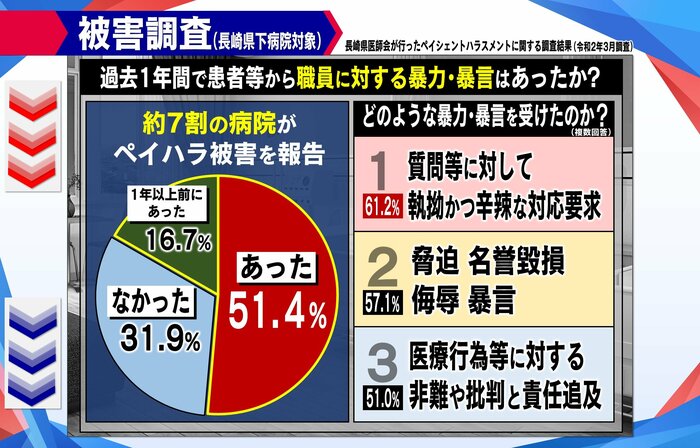

約7割の病院が被害報告 ペイハラの実態

長崎県の医師会が行った調査では、約7割の病院が「ペイハラ」被害を受けたと回答。

その内容については、「質問等について執ようかつ辛辣な対応要求」や「脅迫、名誉毀損、侮辱、暴言」さらに、「医療行為に対する非難や批判と責任追及」などがあったといいます。

「ペイシェントハラスメント」の被害相談を多数受けている、田村勇人弁護士によると、ペイハラの被害は年々増加しているといいます。

田村勇人 弁護士:

感覚ですけども、大体10年前の2倍以上には増えていて、医療関係のハラスメント相談というのいうは1週間に4~5件、つまり営業日でいうとほぼ毎日来ている状態です。特にコロナ以降は増えた印象があります。

ペイハラの実例としては、以下のようなものがありました。

①セクハラ行為

30代の女性看護師が入浴介助をした際、つかまるフリをして胸やお尻など身体を触ってくる患者。注意してもやめず、無理やり引き剥がしてけがをされるのも怖いと、対応に困っているといいます。

このような被害は女性だけにとどまらず、男性看護師も身体を触られる、容姿を批判される、「男のくせに看護師なんかによくなるな」といった差別的な言葉をかけられることもあるそうです。

――患者からハラスメントをされたら、どう対応して良いのか難しいですよね?

田村勇人 弁護士:

注意警告をしてもやめない場合は、強制的に退院させるということも可能で、昔はかなり医療機関側が我慢しているということもあったんですけれども、近ごろは医療機関側も従業員を保護するという意識があるので、そういう手続きをしっかりやるところが増えてきましたね。

②暴力行為

夜間救急外来で、酔っている患者から難癖をつけられたり、興奮している患者が暴れて、止めようとしたところ、顔面を殴られ、眼鏡が壊されるなどの被害も。

③クレームの電話

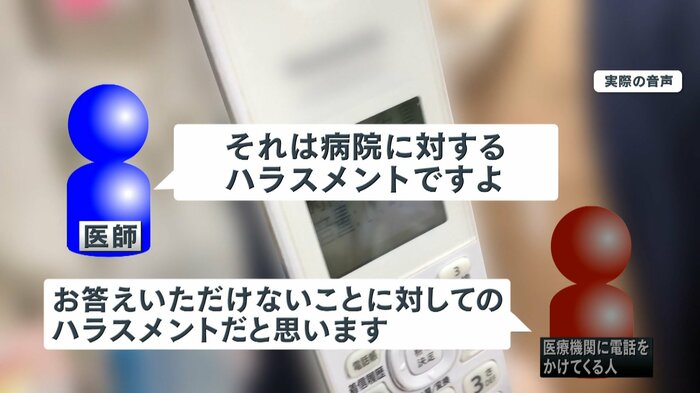

診療と関係ないことを延々と20分以上聞かれ、患者が並び始めたので電話を切ったところ、1~2分後すぐにまた電話を掛けてきて、同じような主張を繰り返され、診療に支障をきたしたため、医師が「病院に対するハラスメントですよ」と指摘すると、患者は「お答えいただけないことに対してのハラスメントだ」と主張しました。

別のクリニックでは、夫が亡くなった高齢女性から「夫への態度が悪かった」「受付の態度が気に入らない」など、3~4時間の電話が何度もあり、受付が精神的にまいってしまうこともあったといいます。

被害は、直接的なクレームだけではありません。

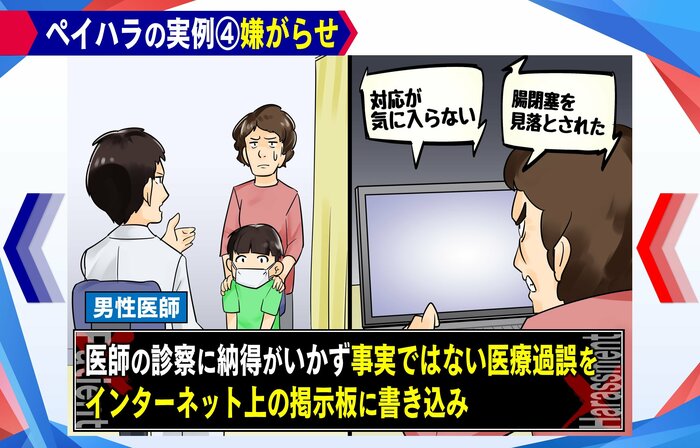

④インターネットなど口コミでの嫌がらせ

小学生の子供が発熱して母親と来院し、医師は風邪と診断しましたが、母親が対応に納得しなかったのか、インターネットの口コミ掲示板に、「腸閉塞を見落とされた」と、医療過誤があったように書き込みをされました。

街の病院は口コミで来院するか決める人も多く、嘘を書き込まれると収益に直結して非常に困っているそうです。

医療従事者の精神をむしばむ「14%が自殺を考えている」

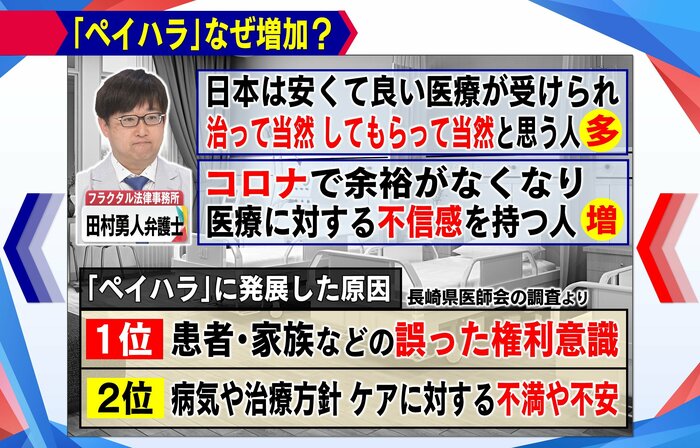

田村弁護士によると、このようなペイハラが増える背景には、「日本は安くて良い医療が受けられて、治って当然、してもらって当然」と思う人が多いことがあげられるといいます。

さらに、コロナで余裕がなくなり、医療に対する不信感を持つ人が増えたことも、要因のひとつだということです。

働き方改革コンサルティングなどを行う、株式会社ワーク・ライフバランスの代表を務める小室淑恵氏も、病院からの相談が相次いでいるといいます。

小室淑恵 氏:

病院からのご相談は本当に多くて、その中でも感じるのは医師の免許がなくてもできる仕事を全て医師がやっているということですね。やはり対応のプロというのを導入していかないと、何もかもが医師の上に乗っかっているので、今20代の医師の14%が、毎週、毎日自殺を考えているという結果が出ているんです。

そういう過酷な労働環境の中にあるということを、患者のほうも理解しなくてはいけないし、何より経営者はそこを守るような仕組みを作ると…。マニュアルを作っている病院も非常に増えましたし、プロを導入するということもそうです。

小室淑恵 氏:

なぜそんなに医師に全ての仕事が集中しているのかというと、これは国に非常に問題があるなと思っています。医師は年間1800時間残業可能なんです。月150時間、1日にしたら5~6時間です。毎日、そんな状態になっては、医師に仕事を乗せられる余地ができてしまいます。

外注したらお金はかかるけど、きちんと医師、看護師には労働時間の上限をもっと低くして、経営者は免許を持っている人にしかできない仕事をもっと考えて、他にきちんと外注すると…この構造を作っていかなくてはいけないですね。

実は各病院の問題だけではなくて、国がどういう制度を作っていくかというのが、関係しているなと思います。

――明らかなクレーム電話だった場合、着信拒否などはできないのですか?

田村勇人 弁護士:

できます。病院側も厳然とした対応をするなかで、ペイハラに対して着信拒否をするということもありまして、「応召義務」、医師が治療しなくてはいけない義務との関係では、厚労相もペイハラの増加を受けて通知を出していまして、ハラスメントによって患者さんとの信頼関係が失われている場合には、診療拒否できるとしているところではあります。

田村勇人 弁護士:

ただ、病院を守ると同時に、やはりコミュニケーションを取って、患者様と病院がいい医療をするための協力関係を築くと。そういったコミュニケーションをしていくことが重要だと思います。

(めざまし8 10月27日放送)