福島県内からの完全撤退…複数の関係者によると、福島市と郡山市で営業しているイトーヨーカドーが、2024年5月頃を目途に閉店する方向で調整が進められていることが分かった。まちの魅力にも関わる大手スーパーの撤退。深刻な空洞化に対し打つ手はあるのか?今後のまちづくりはどう進んでいくのか?

専門店に奪われる

イトーヨーカドーの撤退の話を専門家はどう見たのか。まちづくりや地域交通が専門の福島大学・吉田樹准教授は「総合スーパー自体の厳しさを、まず感じた。一時は商店街を脅かす存在ではないかと言われてきたが、衣料品・靴などの専門店に奪われてしまったということで、経営自体が厳しくなった」

「その中で総合スーパーが立地していた人口20万・30万都市の中で、買い物の選択肢というものが少なくなってしまっている。そのあたりは非常に課題として感じている」と話す。

商業施設 郡山市の現状

イトーヨーカドー郡山店は、閉店後の引き継ぎ先との調整が進められているという。一方、2023年8月末でショッピングモールフェスタが一時営業を終了、2026年のリニューアルオープンを目指す。ただJR郡山駅周辺には、うすい百貨店やザ・モール郡山など商業施設がある。

福島と郡山の違う点 専門家は

福島大学の吉田准教授は「福島と違うところは、やはり立地。郡山はヨーカドーもフェスタも駅から離れていて、車でのアクセスも比較的しやすい。もう一つが建物の所有者。ヨーカドーは地元の企業が建物を持ち。フェスタも専門店街の一部は地元の会社で、地元が開発主体である」と指摘する。郡山では今後の予定も何となく目に見えてきていて、新陳代謝の一部みたいなところなのかもしれない。

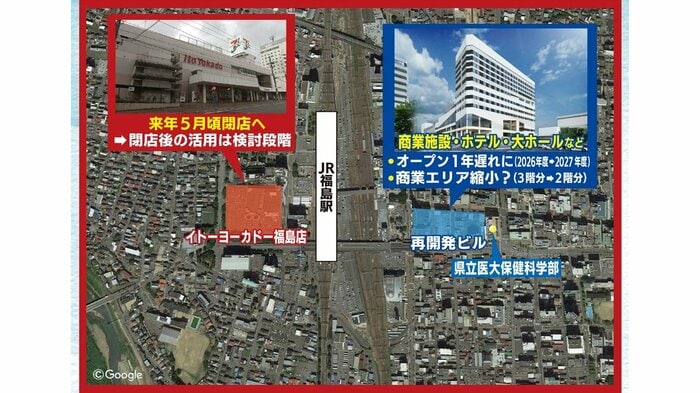

空洞化が深刻な福島市

目に見えて深刻なのは福島市だ。イトーヨーカドー福島店の閉店後の活用は検討段階。そして、福島駅東口の再開発は商業施設やホテルなどの建設が予定されているが、建設費の高騰もありオープンは従来より一年遅れ2027年度になる見通し。また、商業エリアが当初の3階分から2階分に縮小される方向。

東北中央道・伊達桑折IC横に建設されるイオンモール北福島は、2024年12月の開業を目指している。

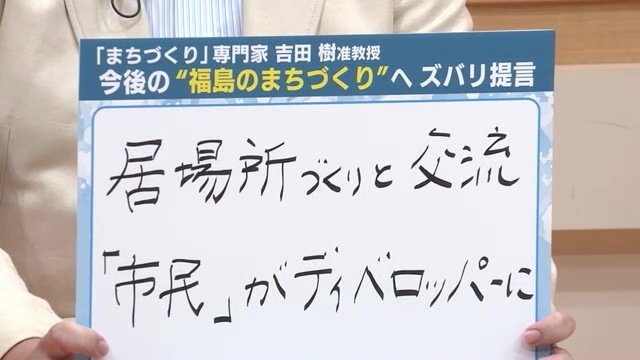

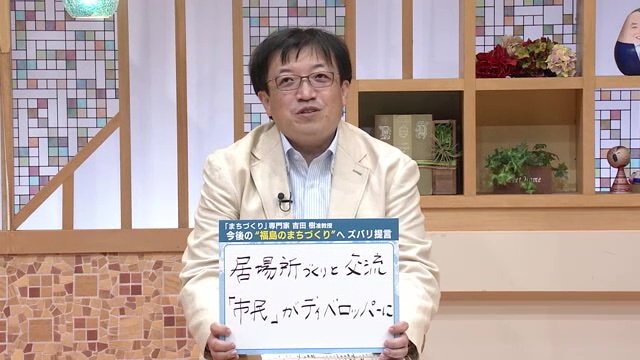

専門家からの提言 居場所・交流

駅前の空洞化を今後どうすればいいのか?福島大学の吉田准教授は2つの項目を挙げ提言する。まず1つ目は「居場所づくりと交流」 多様な人が集まる場がそもそも”まち”であって、 物を買う・買わないという商業機能は一旦別として、交流できる場・交流しやすい場・したくなる場を作っていくということが大事だと吉田准教授はいう。

市民がディベロッパー

そのためには「”市民”がディベロッパーになる」しかないのではと吉田准教授は話し、提言の2つ目に挙げた。この「市民」というのは、例えば福島市出身で国内外の経済界や産業界で活躍している方々。その方たちのノウハウをいかしていくという視点も必要になってくるのではないかと吉田准教授は話す。

閉店後の活用 県外の事例

新潟県上越市では、ヨーカドーがあった場所に世界最大級の無印良品が出店。学生が勉強できるようなスペースも用意されているそう。

交流の場としての活用を

閉店後の活用について、福島大学の吉田准教授は「交流の場として、どういかせるかが大事になってくる」と話し、群馬県前橋市の事例を挙げた。10年ほど前に閉店した駅前のイトーヨーカドー。一旦は商業床として再生しようとしたが難しかったという。

「今は3階以上には前橋でビジネスをしたいという企業が、2階は高校生が勉強する自習室や塾が、1階にはそういう方々と市民の皆さんが交流できる喫茶店があり、夜10時ぐらいまでビールを飲むこともできる。さらに専門書を扱う書店もあり、市民の交流の場として、しっかりと器(建物)をいかしている」という。そのような活用の仕方が一つカギになりそうだと吉田准教授はいう。

新たな施設ができるまで

イトーヨーカドー福島店の撤退・東口の再開発の遅れで深刻となる、福島市中心分の空洞化。新たな施設ができるまでにできることを吉田准教授は「毎週のように駅前ではイベントが開催されているのに、あまり知られていないのがちょっと勿体ない。また駅周辺には公共施設だったり広場がいくつかある。そういうところを活用したい方はいらっしゃると思う。そういうところをちゃんとオープンにしていくっていうことが、行政側には求められるのでは」と語る。

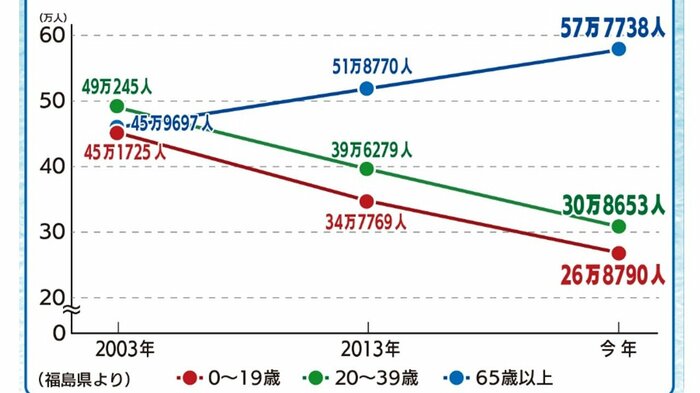

若い世代が大きく減少

福島県内の年齢別人口は、20年前は約46万人だった高齢者は57万7738人に。一方で、0歳から19歳、20歳から39歳の世代は大きく減少している。

転出が転入上回る

さらに福島県外に転出する人が転入する人を28年連続で上回っていて、2017年は7408人、2022年も5119人となっている。

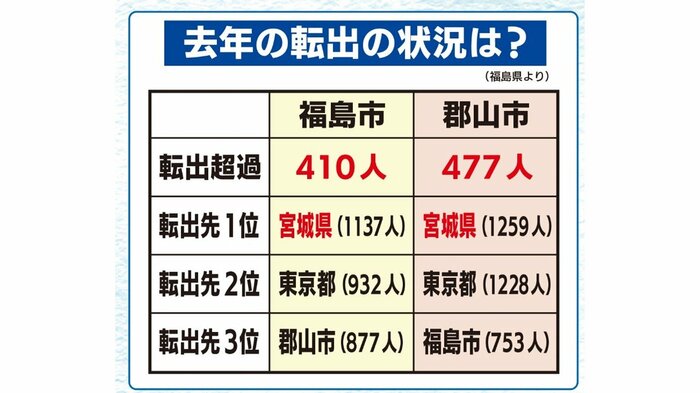

2022年の転出状況は、福島と郡山でも転入より上回っていて、ともに宮城・東京への転出が多い状況。

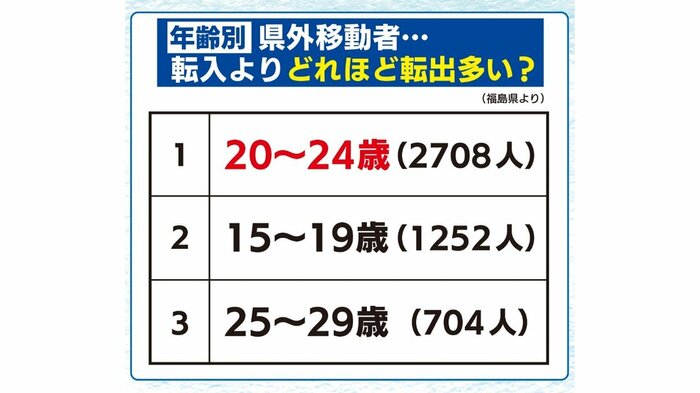

これを年齢別にみていくと20歳~24歳で最も多く、10代は大学進学も絡んでいるかもしれないが、若い世代で多くを占めている。

親子の生活満足度がカギ

若い世代が住み続けたいと思う”まち”にすることが重要だが、まちづくりや地域交通が専門の福島大学・吉田樹准教授は「子どもと親の生活の満足度をどう高められるかがカギ」と話す。

進学・就職をきっかけに一旦福島を出て、子育てを始めるというようなライフステージの変化に合わせて、地元へ戻ることを考えることもある。そのときに、自分の親は苦労してたなと思えば、戻ってこないかもしれない。子育てしやすい環境があるということがわかれば、戻ってくる選択肢になるのではと吉田准教授はいう。

イトーヨーカドーの撤退後の活用方法も注目されるが、空白の時間が生まれないよう、行政がどれだけ先手を打てるのか。行政の手腕というのも問われる。

(福島テレビ)