10万人を超える犠牲者を出した関東大震災は、9月1日で発生からちょうど100年を迎えた。ただ、東京から100キロ以上離れた静岡県内でも、400人以上が死亡したことを知る人はあまり多くない。

甚大な被害をもたらした関東大震災

1923年9月1日。相模トラフを震源に発生した関東大震災。マグニチュードは7.9で、死者・行方不明者は約10万5000人に上った。時代の違いはあれど、1995年1月17日に起きた阪神淡路大震災の死者・行方不明者が6435人(災害関連死含む)、2011年3月11日の東日本大震災における死者・行方不明者が2万2212人(災害関連死含む)であることを考えれば、いかに大きな災害だったのかは一目瞭然だ。

被害は静岡県内でも

相模湾の面する伊豆半島の東岸に位置する静岡県伊東市。東京から100キロ以上離れたこの場所でも、関東大震災にともなう津波に襲われ約460棟の家屋が流されたほか、死者・行方不明者は100人以上に上ったと言われている。

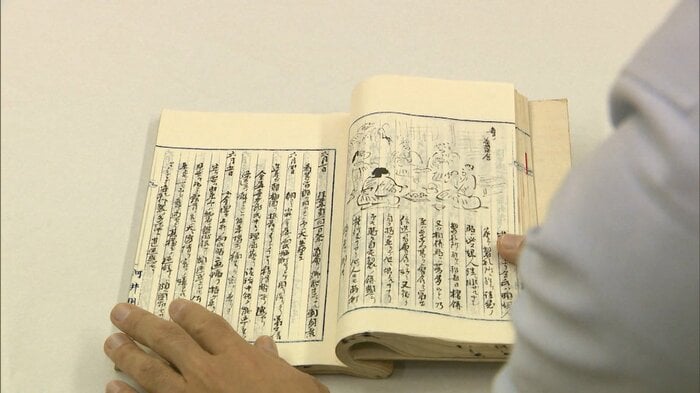

現在の伊東市の南東部、当時の小室村の消防組編「沿革誌」には「当地に大津波襲来し、流出家屋・倒壊家屋など多数に至り、悲劇の極みに達す」と記され、市には消防団や自治体が撮影した写真も残されている。伊東市文化財管理センターの金子浩之さんは「東日本大震災と同じようなことが伊東や熱海、鎌倉にも起こっていたということがわかってきた」と話す。

当時もあったデマやフェイクニュース

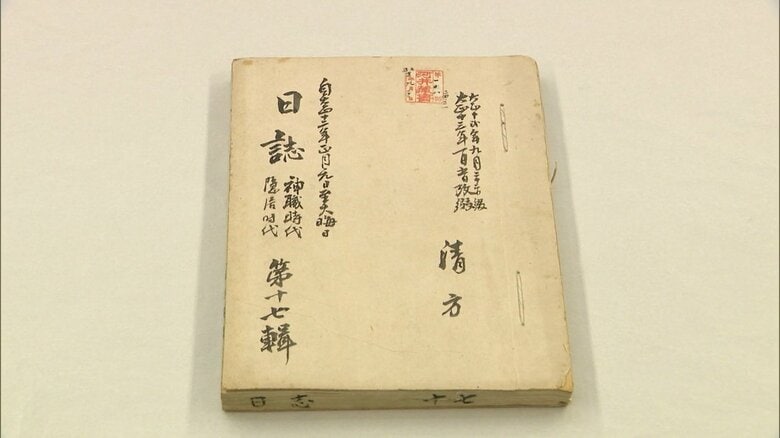

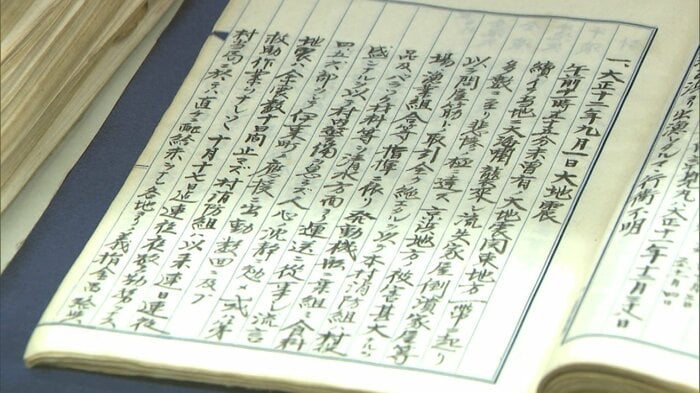

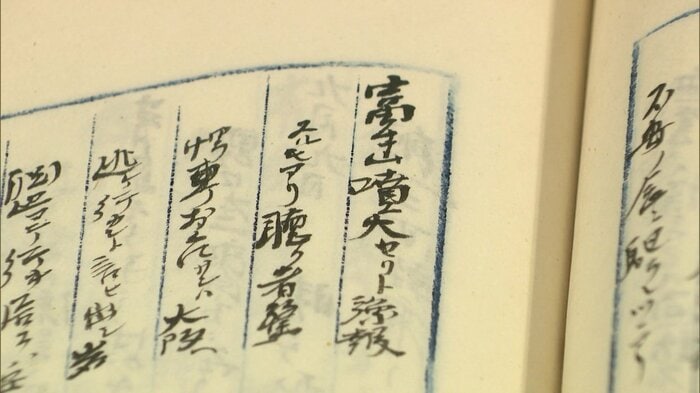

一方、富士山のふもと・富士宮市には、こんな日記が残されている。その一部を抜粋すると「五分十分毎ニ動揺シ」「石燈籠コマイヌ等転倒ス」(いずれも原文まま)と記されている。

これは当時、富士宮市に住んでいた河井清方さんが「大地震ノ記」と題し書いたもので、つづられているのは地震発生当日の9月1日から大みそかまでの街の様子だ。「大地震アルヘシトノ飛語アリ」「富士山噴火セリト予報スルモノアリ」「人々不安ニ」(いずれも原文まま)など、日記からは「富士山が噴火する」「御殿場が火災で全滅した」といった噂や流言が飛び交い、人々が不安に陥っている様子がうかがい知れる。

富士宮市文化課 市史編さん室の松本将太 学芸員は「人々の動きをつぶさに、リアルに伝えてくれる貴重な資料」と評価したうえで「噂話が多く発生し、それに惑わされる人も多くいたことがわかる」と話す。

こうしたデマやフェイクニュースといった問題は現代でも災害のたびに問題となり、さらにSNSや技術の進歩・発達により、その精巧さや拡散性の高さは以前とは比類なきものとなっている。

先人の記録から何を教訓として学び、どう後世に伝えていくべきなのか。地震や津波など災害への備えと共に今一度見つめ直す必要があるだろう。

(テレビ静岡)