9月1日から一部の地域で学校を休みやすくなる新制度が始まる。新しい“休暇のカタチ”、皆さんはどう思う?

“ラーケーション”とは?

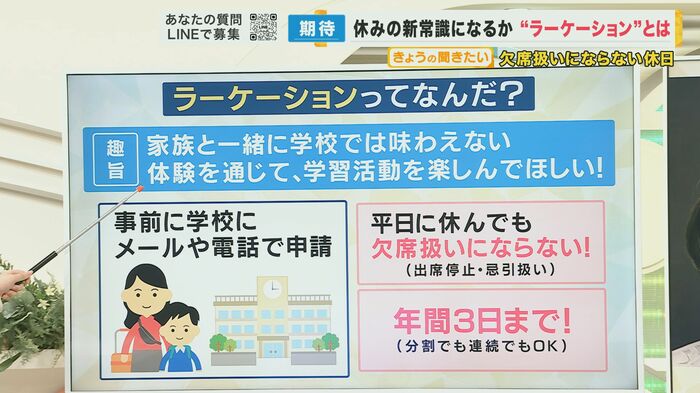

2023年3月、愛知県の大村秀章知事が発表した、「ラーケーション」という言葉。学習という意味の「ラーニング」と休暇を意味する「バケーション」を組み合わせた言葉で、子供たちが保護者とともに学校外での体験などをするために、年に3日まで欠席扱いにならない休みをとれる新制度だ。名古屋市を除く愛知県内の公立学校で9月1日から順次導入される。

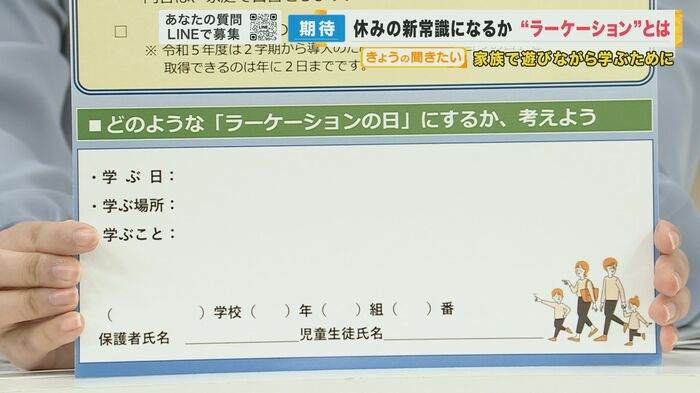

この制度の趣旨は「家族と一緒に、学校では味わえない体験を通じて、学習活動を楽しんでほしい」というもの。事前に学校にメールや電話で連絡してラーケーションを申請する必要があるが、「ラーケーションカード」を使って家庭で一緒に体験する学び・活動について話し合い、「学ぶ日・学ぶ場所・学ぶこと」の計画を立てることが求められる。ただし、このカードは学校に提出する必要はない。

また、子供が平日に休むことで有給休暇取得の促進につなげる“働き方改革”ならぬ“休み方改革”という側面もあるということだ。

新しい“休暇のカタチ”は私たちの生活に定着するのか。そして懸念されることはないのか。教育経済学が専門の慶応義塾大学、中室牧子教授に話を聞いた。

「子どもの能力形成に重要な機会」

慶応義塾大学 中室牧子教授:

経済学の分野では「時間投資」という研究が行われています。親が子供の教育にお金をかけることはありますが、時間をかけることも重要な教育投資なんです。子どもを持つ親が家計簿をつけるように時間の使い方を記録した「生活時間調査」を使って諸外国で研究が行われています。親が子供と一緒に勉強を見る時間は学力の向上につながりますが、子供と一緒に体験するという「体験に対する時間投資」も子どもの学力を向上させるという研究結果があります。体験への投資は単なる遊びと捉えることはできず、子どもの能力形成にとても重要な機会だと考えます

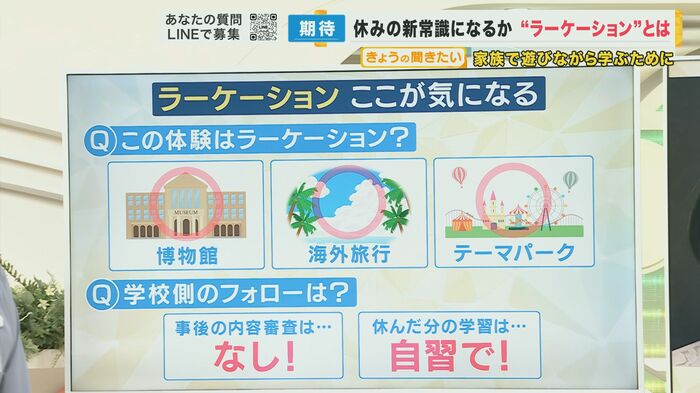

博物館や海外旅行だけでなく、テーマパークに行くのもラーケーションと考えられている。ラーケーションの内容について事後の審査はないということだ。また、休んだ分の学習は自習で補うということだ。

Q.どう活用すれば、有意義な機会となるのでしょうか。

慶応義塾大学・中室牧子教授:

体験への時間投資はどうして学力上昇につながるのかを考えます。子どもと一緒にキャンプに行く場合、どうやってテントを張るのか、何の料理を作るのかなど、人と協力して新しいことに挑戦します。それによって、いろいろなことを学ぶ機会になります。学ぶということは教科学習に限りません。「学ぶ機会にする」というのが重要だと思います

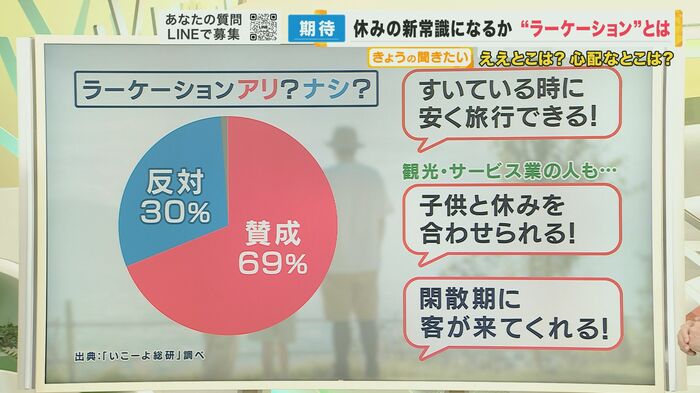

7割が「旅行などで学校休むこと」賛成

「いこーよ総研」の調査によると、「旅行などで学校を休むこと」について7割近くの人が賛成している。「平日のすいている時に安く旅行できる」といった声や、観光・サービス業の人からは「子供と休みを合わせられる」「閑散期に客が来てくれる」といった声が上がっている。また、総務省によると、土曜に働いている人は約45%、日曜に働いている人は約30%いるということで、子供と休みが合わない人にとっては、ラーケーション制度があれば、旅行などに行きやすくなると考えられる。

大阪府枚方市の「ひらかたパーク」に取材すると、「平日は人が少ないので、子供がたくさん来てくれるようになるとありがたい」という期待の声も聞かれた。

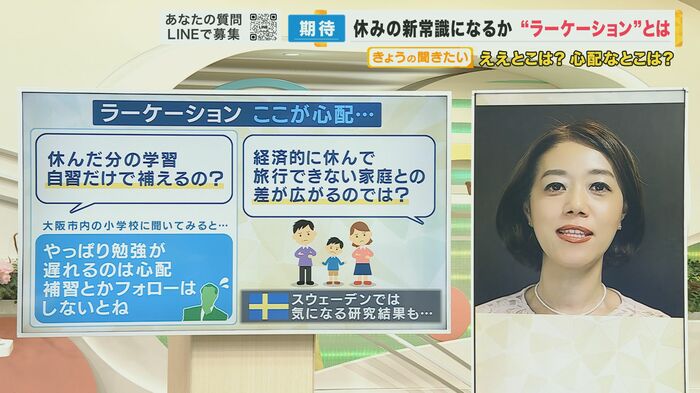

一方で、「休んだ分の学習を自習だけで補う」という点については、大阪市内の小学校に聞いてみると、「勉強が遅れるのは心配。補習とかフォローはしないと」と話していた。

経済的に旅行に行けない家庭との格差が広がる?

「経済的に休んで旅行できない家庭との差が広がるのでは」といった心配の声もあり、スウェーデンでは気になる研究結果がまとめられているということだ。

慶応義塾大学・中室牧子教授:

経済学の分野で行われた有名な研究で、0歳から死亡するまで追跡した行政記録情報を使って、小学校の時に欠席をすると将来の学力、学歴、収入にどのような影響があるかを調べています。それによると、小学校の時に欠席しすぎると長期的に悪い影響があるということです。親と一緒に過ごす時間は貴重で教育効果もありますが、学校を欠席しすぎると失われる教育機会があると思うので、どうバランスをとるかが重要です

Q.「経済的に休んで旅行できない家庭との差が広がる」という点についてはどうお考えですか?

慶応義塾大学・中室牧子教授:

心配されることだと思いますが、「経済的に困難な家庭もあるので導入しない」というのは、やや行き過ぎた平等主義のように感じます。新型コロナ感染拡大の時にパソコンやタブレットでの遠隔授業が行われることもありましたが、「インターネット回線がない家庭もあるのでやらない」という判断をした自治体がありました。その時に歩調を合わせようとしたのは行き過ぎた悪平等と考えます。機会がない子供に、よりよいサポートや協力ができないかという考え方をすべきだと私は思います

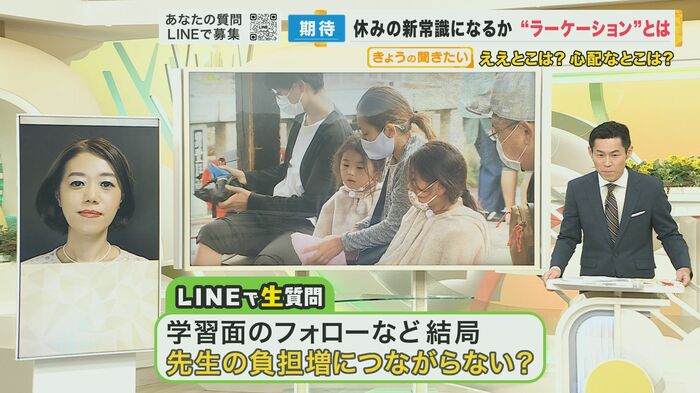

視聴者からラインで質問が届いている。

視聴者からの質問:

学習面のフォローなど、先生の負担増につながらないでしょうか?

慶応義塾大学・中室牧子教授:

自習をすることになっているので、先生の負担が増えることにはならないと思います。ただ、学習は蓄積していくので、長期で欠席が続くと悪影響が大きくなる恐れがあるので、それを取り戻す手段は家庭の中で考えておく必要があると考えます

視聴者からの質問:

親の職場の理解が得られるのかが問題ではないですか?

慶応義塾大学・中室牧子教授:

親と子供の休日が合わないという部分が問題であるというのは理解はできますが、一方で働き方改革や休み方改革をラーケーションだけでは解決できないと思っています

今後、ラーケーションがどこまで広がり、どんな影響をもたらすのかが注目される。

(2023年8月31日 関西テレビ「newsランナー」放送より)